あなたは浮世絵の魅力に一度触れたことがありますか?江戸の庶民文化から生まれ、後に西洋美術に革命をもたらした日本の誇る芸術「浮世絵」。

その鮮やかな色彩と大胆な構図は、時代と国境を超えて人々を魅了し続けています。

この記事では、数多くの浮世絵師の中から特に世界的評価の高い3人の巨匠—葛飾北斎、喜多川歌麿、歌川広重—に焦点を当て、彼らの生涯、作品の特徴、そして美術品としての価値までを掘り下げていきます。

はじめに

浮世絵の世界的な位置づけ

「浮世絵」という言葉を聞いて、どのようなイメージが浮かびますか?富士山、美人画、歌舞伎役者…様々な題材が思い浮かぶことでしょう。浮世絵は江戸時代(1603-1868)に花開いた木版画を中心とする絵画様式で、「浮世」とは当時の流行や世相を意味します。庶民の生活や風俗、名所、役者、美人などを題材にした大衆芸術として、当時の人々の暮らしに彩りを添えていました。

しかし、浮世絵の真価が世界に認められたのは、皮肉にも日本が開国した19世紀後半のことです。西洋に渡った浮世絵は、その斬新な構図や平面的な表現、鮮やかな色彩で西洋の芸術家たちを驚かせました。モネ、ゴッホ、ドガといった印象派の画家たちは浮世絵から多大な影響を受け、「ジャポニズム」という文化現象を巻き起こしたのです。彼らが浮世絵に見出した新しい美の感覚は、西洋美術の常識を覆し、現代アートの礎を築くことになりました。

あなたも美術館で浮世絵の原画を目にしたことがあるかもしれませんね。その色彩の鮮やかさと繊細な線描に、数百年の時を超えた感動を覚えたのではないでしょうか。

浮世絵師たちの重要性

浮世絵師とは、単なる絵描きではありません。彼らは江戸時代の文化を形作る重要な存在として、当時の流行や文化を発信する役割も担っていました。現代で言えば、人気イラストレーターやインフルエンサーのような存在だったのです。特に人気浮世絵師の作品は、現代のポスターやファッション雑誌に相当し、人々の生活に大きな影響を与えながら文化的アイコンへと発展していきました。

また、浮世絵師たちは独自の画風や技法を確立するだけでなく、弟子を育てて「派」(は:特定の芸術様式を共有する一群の芸術家たち)を形成することで、日本美術の発展に多大な貢献を果たしました。彼らの残した作品は、美術的価値だけでなく、江戸時代の風俗や文化を知る歴史的・文化的資料としても重要視され、現代の美術品買取市場でも高い評価を受けています。

では、そんな浮世絵師の中でも特に名高い3人の巨匠たちの世界へと足を踏み入れてみましょう。彼らはどのような人生を送り、どのような作品を生み出したのでしょうか?

葛飾北斎:世界が認めた浮世絵の巨匠

葛飾北斎とは? 世界を魅了した天才

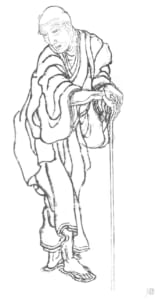

「画狂人」—この言葉は、葛飾北斎(1760-1849)の生き様を端的に表しています。あなたは自分の情熱に取り憑かれるように生きたことがありますか?北斎はまさに絵に取り憑かれた人生を送りました。江戸時代後期に活躍した彼は、日本美術史上最も国際的に知られる芸術家の一人です。

90年近い生涯で30回以上も画号(がごう:芸術家が名乗る雅号)を変え、93回もの引っ越しを重ねたと言われる北斎。その落ち着きのなさは、常に新しい表現を追求し続ける革新的な芸術家の姿勢の表れだったのでしょう。15歳で浮世絵師としての修行を始めた彼は、生涯で3万点以上もの作品を世に送り出したとされています。想像してみてください—一日に一作品描いたとしても、80年以上かかる量です。

北斎の創作意欲は年齢を重ねるごとに増していきました。70歳を過ぎてから「富嶽三十六景」シリーズを発表し、最も充実した作品を生み出したのです。晩年の北斎は「画狂老人卍」と名乗り、「私は90歳になれば真の画家になり、100歳で神業の域に達し、110歳になれば一点一線に生命が宿る」と述べるなど、芸術への飽くなき探求心を持ち続けました。この言葉からは、終わりなき芸術への旅を続ける北斎の姿が浮かび上がってきます。

葛飾北斎の作品の特徴と代表作

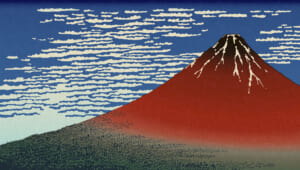

北斎の作品を一目見れば、なぜ彼が世界中で称賛されるのか、すぐに理解できるでしょう。その特徴は、大胆な構図、精緻な描写力、そして自然現象の巧みな表現にあります。あなたも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか—代表作「富嶽三十六景」シリーズの中でも特に有名な「神奈川沖浪裏」(通称:大波)。荒々しい波と小さな舟、遠景の富士山という三要素の絶妙なバランスは、世界中の美術ファンを魅了し続けています。

この作品が西洋の芸術家たちに与えた衝撃は計り知れません。西洋の遠近法とは異なる日本独自の空間表現は、彼らの目に新鮮に映りました。フランスの作曲家ドビュッシーは「大波」に触発されて交響詩「海」を作曲したと言われています。一枚の絵が異なる芸術形式にまで影響を与えるとは、なんと不思議な力でしょうか。

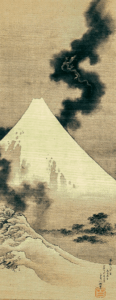

また、「北斎漫画」は日常の風景や人物、動植物など様々な題材を描いた百科事典的な作品集です。その観察眼と表現力は、現代のマンガやアニメーションにも通じる先駆的なものでした。北斎は単に「絵を描く」のではなく、世界を観察し、解釈し、再構築していたのです。晩年の「富士越龍図」などの肉筆画(版画ではなく直接筆で描かれた作品)では、より洗練された芸術性を見せています。

北斎の作品を見ていると、彼の視点を通して江戸時代の日本を旅しているような気分になりませんか?それこそが、時代を超えて人々を魅了する北斎芸術の真髄なのかもしれません。

葛飾北斎作品の買取相場と価値

芸術としての価値だけでなく、投資対象としても北斎の作品は非常に注目されています。国内外の美術品市場で、北斎作品は常に高い評価を受けています。特に「富嶽三十六景」シリーズの初摺(しょずり:最初に刷られた版画)は、保存状態の良いものであれば高額で取引されることがあります。2023年3月には「神奈川沖浪裏」の良好な状態の版画が米ニューヨークのクリスティーズで過去最高額の276万ドル(約3億6千万円)で落札されるなど、その価値は年々高まっています。

北斎の作品を収集する際の注意点としては、後摺(あとずり:後年に摺られたもの)や複製が多く存在することです。美術品買取市場では、来歴(所有の履歴)が明確で保存状態の良い作品ほど高く評価される傾向にあります。あなたが骨董市などで北斎の作品らしきものを見つけたら、専門家の鑑定を受けることをお勧めします。思わぬ掘り出し物かもしれませんよ。

次に紹介する喜多川歌麿は、北斎とはまた異なる魅力で人々を魅了した浮世絵師です。美人画の世界へと目を向けてみましょう。

喜多川歌麿:美人画の最高峰

喜多川歌麿とは? 美人画の革新者

「美人画の神様」—この称号にふさわしい浮世絵師が喜多川歌麿(1753頃-1806)です。あなたは誰かの表情から、その人の内面を読み取ったことがありますか?歌麿はまさにそんな能力に長けた芸術家でした。江戸時代中期から後期にかけて活躍した彼は、特に美人画の名手として知られています。

生年や出身地には諸説ありますが、江戸で活動し、狩野派の絵師である鳥山石燕に師事したとされています。歌麿の才能を見出したのは、当時の出版界の革新者・蔦屋重三郎でした。彼の後ろ盾を得た歌麿は、従来の美人画の様式を一新する革新的な作品を次々と発表しました。

歌麿が確立した「大首絵」(おおくびえ:女性の顔を大きく描く画風)は、当時の美人画の常識を覆すものでした。それまでの美人画が全身を描くのが一般的だったのに対し、歌麿は女性の表情に焦点を当てたのです。現代の写真でいえば、クローズアップショットのような手法です。この斬新なアプローチにより、歌麿は一躍人気絵師となりました。

しかし、歌麿の人生は栄光だけではありませんでした。1804年に幕府の禁令に触れる風刺画を描いたとして処罰を受け、その後まもなく53歳で亡くなりました。短い生涯でしたが、彼が美人画に残した革新は、日本美術史に永遠に刻まれることになったのです。

喜多川歌麿の作品の特徴と代表作

歌麿の美人画を一目見れば、なぜ彼が「美人画の神様」と呼ばれるのか、すぐに理解できるでしょう。その特徴は、単なる理想化された美人像にとどまらず、個性的な表情や仕草、心理状態までも繊細に表現している点にあります。歌麿の描く女性たちは、まるで今にも動き出し、語りかけてきそうな生命感を持っています。

「寛政の三美人」と呼ばれる難波屋おきた、高島おひさ、富本豊雛の三人の女性を描いた作品は、当時の美の基準を示す代表作として高く評価されています。この作品を見ると、江戸時代の「美人」とはどのような人を指したのか、視覚的に理解することができます。

また、「青楼十二時」シリーズは、遊郭の女性たちの一日を時間ごとに描いた作品で、日常の何気ない瞬間を捉えた親密な描写が魅力です。朝の身支度から夜の接客まで、女性たちの素顔が垣間見える貴重な作品といえるでしょう。現代のドキュメンタリー写真のような視点で、当時の女性たちの生活を記録しているのです。

歌麿は「春画」(性的表現を含む浮世絵)においても、単なる官能描写を超えた芸術性の高さで評価されています。「歌まくら」などの作品では、親密な関係にある男女の心理描写にも優れており、人間の機微を捉える歌麿の観察眼が光っています。

肉筆画では「雪月花」三部作など大作も手がけており、版画とはまた異なる繊細な表現を見せています。歌麿の描く女性像は、理想化されながらも生き生きとした表情を持ち、見る者を惹きつける魅力に満ちています。あなたも歌麿の美人画を見れば、300年以上の時を超えて、その女性たちの内面に触れたような不思議な感覚を覚えるかもしれません。

喜多川歌麿作品の買取相場と価値

歌麿の作品は、美人画の最高峰として国内外のコレクターから高い評価を受けています。特に保存状態の良い「大首絵」シリーズは、高額で取引されることがあります。2016年にはフランス・パリでの競売で歌麿の版画が約8,800万円(74万5,000ユーロ)で落札されるなど、その価値は安定して高いレベルを保っています。

美術品買取市場では、版元の蔦屋重三郎が出版した初期の作品が特に高く評価される傾向にあります。もし、あなたが古い版画を所有しているなら、専門家に鑑定してもらう価値があるかもしれませんね。

次に紹介する歌川広重は、人物ではなく風景に焦点を当て、また違った魅力で人々を魅了した浮世絵師です。四季折々の日本の風景へと目を向けてみましょう。

歌川広重:風景画の詩人

歌川広重とは? 四季を描いた風景画の名手

「雨の広重」—この愛称は、歌川広重(1797-1858)の芸術の本質を見事に表しています。あなたは雨の日の風景に特別な美しさを感じたことがありますか?広重はそんな一瞬の風景の詩情を捉えることに長けた浮世絵師でした。江戸時代後期に活躍した彼は、風景画の名手として今も高く評価されています。

本名は安藤徳美(あんどう とくたみ)。幕府の定火消同心(じょうびけしどうしん:消防士の一種)の家に生まれた広重は、15歳で浮世絵師・歌川豊広に入門し、「広重」の名を与えられました。当初は北斎の影響を受けながらも、次第に独自の画風を確立していきます。

広重は当初、役者絵や美人画も手がけていましたが、833年から1834年にかけて「東海道五十三次」シリーズを発表して大成功を収め、以後は風景画を中心に活動しました。北斎が雄大でダイナミックな風景を描いたのに対し、広重は四季の移ろいや天候の変化を繊細に捉えた抒情的な風景画を得意としました。彼の作品には、日本人の自然観や季節感が色濃く反映されています。

1858年、コレラの流行により61歳で亡くなりましたが、最晩年まで精力的に作品を発表し続けました。広重の残した風景画は、江戸時代の日本の原風景として、今も多くの人々の心に残り続けています。

歌川広重の作品の特徴と代表作

広重の風景画を見ていると、まるでタイムマシンに乗って江戸時代の日本を旅しているような気分になりませんか?その特徴は、自然の美しさと人間の営みが調和した穏やかな世界観にあります。特に雨や雪、霧などの天候表現に優れていたことから「雨の広重」と称されるほどの評価を受けました。

代表作「東海道五十三次」は、江戸と京都を結ぶ東海道の53の宿場町を描いたシリーズです。各地の風景や風物を生き生きと表現したこの作品は、当時の旅行ガイドブックのような役割も果たしました。「日本橋 朝之景」では旅立ちの賑わいを、「庄野 白雨」では突然の夕立に慌てる旅人の姿を描くなど、広重の風景画は単なる景色ではなく、そこに生きる人々の物語も含んでいます。

「名所江戸百景」は晩年の代表作で、江戸の名所を独自の視点で切り取った作品集です。「大はしあたけの夕立」では、突然の夕立に驚く人々と遠景の雷光が印象的に描かれ、「亀戸梅屋舗」では、画面手前の梅の枝越しに遠くの風景を見る斬新な構図が用いられています。これらの作品は、斬新な構図と季節感あふれる表現で高く評価されています。

広重の風景画の魅力は、単なる風景の記録ではなく、その場所の雰囲気や季節感、時間の流れまでも表現した「風景の詩」とも言える点にあります。彼の作品を見ていると、江戸時代の旅人になったような気分で、当時の日本の風景を追体験することができるのです。

歌川広重作品の買取相場と価値

広重の作品は、風景画の名手として国内外で高い評価を受けています。特に「東海道五十三次」や「名所江戸百景」シリーズの保存状態の良い初摺は、高額で取引されることがあります。美術品買取市場では、保永堂版など信頼性の高い版元の作品は特に高く評価される傾向にあります。

また、シリーズ物がまとまって保存されている場合、個別に売却するよりも高値がつくことがあります。もしあなたが古い浮世絵を所有しているなら、専門家に相談してみる価値があるでしょう。

広重の風景画は、江戸時代の日本の原風景を今に伝える貴重な文化遺産です。彼の作品を通して、私たちは失われた風景や、当時の人々の暮らしに思いを馳せることができるのです。

浮世絵の楽しみ方

ここまで3人の浮世絵師の魅力について紹介してきましたが、実際にあなた自身が浮世絵を楽しむにはどうしたらよいのでしょうか?浮世絵の魅力はその多様性にあり、今回紹介した3名の作家も風景画の広重、美人画の歌麿、多彩な表現を追求した北斎と、それぞれが独自の世界観を展開しています。

浮世絵を楽しむ第一歩としては、美術館や博物館で実物を鑑賞することがおすすめです。東京国立博物館、すみだ北斎美術館、太田記念美術館などでは定期的に浮世絵の展示が行われており、本物の迫力と繊細さを体感できるでしょう。展示会に足を運ぶ際は、解説を読むだけでなく、じっくりと作品と向き合ってみてください。同じ作品でも、近くから見たときと少し離れて見たときでは、異なる魅力が感じられるはずです。

また、近年ではデジタルアーカイブも充実しており、Ukiyo-e.orgなどのウェブサイトでは、世界中の美術館が所蔵する浮世絵をオンラインで閲覧することができます。自宅にいながらにして、世界中の浮世絵コレクションを探索できる時代になったのです。

浮世絵の魅力を深く知るためには、同じ作家の作品を時系列で見比べたり、同じテーマを扱った異なる作家の作品を比較したりすることも有効です。例えば、北斎と広重の富士山の描き方を比較すると、二人の芸術観の違いが鮮明に浮かび上がってきます。あなた自身の興味に合わせて浮世絵の世界を探索してみてください。

まとめ:浮世絵師たちの遺産

葛飾北斎、喜多川歌麿、歌川広重という3人の浮世絵の巨匠たちはそれぞれ独自の視点と技術を駆使し、江戸時代の文化と美意識を表現することで日本美術の黄金期を築き上げました。北斎のダイナミックな構図と革新性、歌麿の繊細な美人画と心理描写、広重の抒情的な風景表現と季節感は、時代を超えて現代の私たちにも強い感動を与え続けているのです。

これらの浮世絵師たちの作品は、単なる古美術ではなく、現代のグラフィックデザイン、ファッション、映画、アニメーションなど様々な分野に影響を与え、日本文化の重要な遺産として世界中で愛され続けています。浮世絵の世界を探索することで、江戸時代の人々の暮らしや美意識に触れるとともに、日本文化の奥深さを再発見することができるでしょう。

あなたも機会があれば、ぜひ浮世絵の原画に触れてみてください。300年近い時を超えて、江戸の絵師たちがあなたに語りかけてくる瞬間を体験できるはずです。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。