【長野県の絵画買取】|東山魁夷をはじめ、県ゆかりの有名画家紹介と作品価値を解説

- 東山魁夷

- 絵画買取

- 草間彌生

- 菱田春草

- 長野県

雄大な日本アルプスに抱かれ、澄んだ湖や深い森が広がる美しい土地、長野県。古くから「信州」と呼ばれ親しまれてきたこの地は、その四季折々の豊かな自然で、多くの芸術家たちの心を捉え、創作意欲をかき立ててきました。長野はただ風光明媚なだけでなく、日本の、そして世界の美術史にその名を刻む、偉大な才能を育んだ「芸術の故郷」でもあるのです。

この記事では、そんな信州・長野県と深い縁を持つ3人の巨匠にスポットライトを当てます。信州の自然を「作品を育ててくれた故郷」と呼び、その魂を描き続けた国民的画家・東山魁夷。松本市に生まれ、水玉と網模様で世界を席巻した前衛芸術の女王・草間彌生。そして、飯田市出身で、近代日本画の革新に命を燃やした夭折の天才・菱田春草。

彼らが信州の地とどのように関わり、どのような作品を生み出してきたのか。そして、その作品が現代の市場でどのように評価されているのかを、美術に詳しくない方にも分かりやすく解説していきます。

もしかしたら、あなたの家の応接間や、ご実家の蔵に仕舞われている一枚の絵画が、この素晴らしい芸術の系譜に連なる、価値ある作品かもしれません。この記事が、その可能性を探るきっかけとなれば幸いです。

目次

東山魁夷:信州の魂を描いた国民的画家

どんな人?経歴とプロフィール

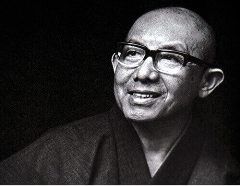

東山魁夷(ひがしやま かいい)は、1908年に横浜で生まれ、神戸で育った、昭和を代表する日本画家です。1926年、東京美術学校(現在の東京藝術大学)に入学。在学中に初めて信州を旅し、その雄大な自然に深い感銘を受けたことが、彼の風景画家としての原点となりました。

卒業後はドイツへ留学し、西洋美術の知見を深めます。しかし、帰国後の道のりは平坦ではありませんでした。戦争や家族との死別といった苦難を経験し、画家として不遇の時代を過ごします。転機が訪れたのは39歳の時。1947年の第3回日展に出品した《残照》が特選を受賞し、一躍その名を知られることになりました。この成功を機に、彼は風景画家として生きることを決意します。

その後は、日本芸術院賞(1956年)、日本芸術院会員への任命(1965年)、そして文化勲章受章(1969年)と、輝かしい功績を重ね、日本人の心に寄り添う風景画を描き続けた「国民的画家」として、広く敬愛される存在となりました。

長野県との素敵な関係

東山魁夷にとって長野県は、単なる取材地の一つではありませんでした。彼は信州の自然をこよなく愛し、「私の作品を育ててくれた故郷」と公言するほど、特別な想いを寄せていました。

彼の代表作の多くは、長野県の風景から生まれています。例えば、テレビCMで一躍有名になった《緑響く》のモチーフは、八ヶ岳の麓にある「御射鹿池(みしゃかいけ)」です。また、蓼科高原や八島湿原の幽玄な自然も、彼の創作意欲を刺激し続けました。

その深い絆の証として、1990年、魁夷は自身の作品を長野県に寄贈し、長野県立美術館(旧・長野県信濃美術館)の敷地内に「東山魁夷館」が開館しました。これは、愛する信州の人々への感謝のしるしであり、今なお多くの人々が彼の作品と出会うことができる聖地となっています。1999年に逝去。晩年は市川市で過ごし、墓所は長野市(善光寺ゆかりの霊山寺)にあります。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

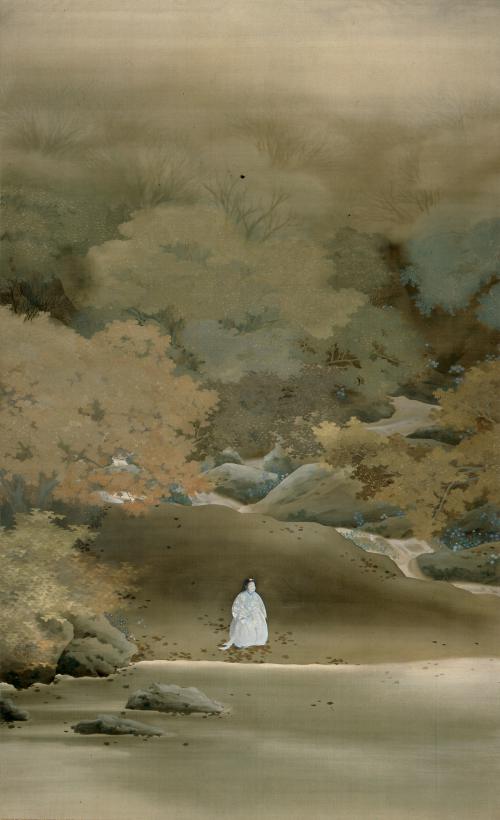

東山魁夷の作品の最大の魅力は、その静謐(せいひつ)で精神性の高い風景表現にあります。彼の絵にはほとんど人物が描かれれません。それは、観る人自身が絵の中に入り込み、風景と対話し、自らの心を映し出すための空間なのです。

特に有名なのが、「東山ブルー」と称される、深く澄んだ青と緑の色彩です。この独特の色使いは、自然の美しさだけでなく、その奥にある生命の神秘や祈り、そして画家の心の静けさまでも表現しているかのようです。伝統的な日本画の技法に西洋的な写実表現を融合させることで、誰もが親しみやすく、かつ時代を超えて愛される独自の画風を確立しました。

代表作と出会える場所

《道》(1950年)

一本の道がまっすぐに伸びていくだけのシンプルな構図ながら、観る者に自らの人生を重ね合わせさせる深い思索を促す作品。彼の風景画家としての地位を不動のものにした記念碑的な一枚です。

(所蔵:東京国立近代美術館)

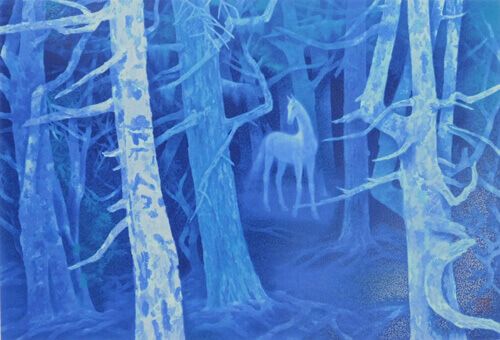

《白馬の森》(1972年)

「白い馬」シリーズの中でも特に人気の高い一枚。深い青で描かれた森の中に浮かび上がる白馬の姿は、まるでおとぎ話の世界のようで、観る人を幻想的な空間へと誘います。

(所蔵:長野県立美術館 東山魁夷館)

《緑響く》(1982年)

御射鹿池の神秘的な森と湖畔に、一頭の白い馬が佇む幻想的な作品。この白い馬は、画家の祈りの象徴とも言われ、静寂な風景に物語性を与えています。

(所蔵:長野県立美術館 東山魁夷館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

国民的画家である東山魁夷の作品は、美術市場において非常に安定した高い人気と評価を誇ります。

高価買取に繋がりやすいのは、やはり「白い馬の見える風景」シリーズです。特に《白馬の森》や《緑響く》といった代表作は人気が絶大で、高額査定が期待できます。また、彼の代名詞である「東山ブルー」が印象的な、信州や北欧の風景を描いた作品も非常に需要が高いです。

ここで大切なのは、「うちにあるのは本物の絵(原画)じゃないから…」と諦めてしまわないことです。東山魁夷の作品は、リトグラフや木版画といった版画も数多く制作されており、これらも市場で活発に取引されています。もちろん原画は何千万円という価格になることもありますが、版画であっても、制作年代や限定部数、保存状態によっては数十万円から百万円を超える価格が付くことも珍しくありません。

ご自宅にある作品が、生前に制作された限定版画なのか、後年に制作された復刻画なのかによっても価値は大きく変わります。一見しただけでは判断が難しいこれらの違いを正確に見極め、本当の価値を知るためには、専門家の査定が不可欠です。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

草間彌生:松本市が生んだ前衛芸術の女王

どんな人?経歴とプロフィール

今や世界で最も有名なアーティストの一人である草間彌生(くさま やよい)は、1929年に長野県松本市で生まれました。幼い頃から悩まされていた幻覚や幻聴から逃れるため、それらを絵に描き始めたのが、彼女の芸術の原点です。水玉(ドット)や網模様の反復は、この頃から見られる彼女の代名詞的なモチーフとなりました。

1957年、彼女は単身アメリカへ渡ります。当時の前衛芸術の中心地であったニューヨークで、絵画、彫刻、インスタレーション、さらにはハプニングと呼ばれるパフォーマンスアートなど、多彩な表現でセンセーションを巻き起こしました。1973年に日本へ帰国してからも、その創作意欲は衰えることなく、小説家としても才能を発揮します。

近年、その評価は世界的にますます高まり、2014年には「世界で最も人気のあるアーティスト」に選出され、2016年には文化勲章を受章。松本の少女が、あらゆる境界線を越えて「世界のKUSAMA」となったその歩みは、まさに伝説的です。

長野県との素敵な関係

草間彌生のアイデンティティは、故郷・松本市と深く結びついています。その象徴的な場所が「松本市美術館」です。美術館の正面玄関では、彼女の巨大な野外彫刻作品《幻の華》が訪れる人々をカラフルに出迎え、街のシンボルとして親しまれています。

館内には彼女の作品を常設展示するスペースが設けられており、世界中からファンが訪れる「聖地」のような場所となっています。松本市は、世界的なアーティストを育んだ街として、彼女の存在を誇りに思い、その芸術を大切に守り伝えているのです。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

草間彌生の作品は、彼女自身の内面世界が色濃く反映されています。無限に繰り返される「水玉」や「網模様」は、自己を消滅させ、宇宙と一体化したいという彼女の哲学「自己消滅」の思想の表れです。

しかし、彼女の作品が難解な現代アートに留まらず、これほどまでに広く愛される理由は、そのポップで生命力にあふれた表現にあります。特に「かぼちゃ」のモチーフは、彼女が幼い頃に心を慰められたという、温かみのある形が特徴です。鮮やかな色彩と、どこかユーモラスなフォルムは、彼女の複雑な芸術思想を、誰もが楽しめる親しみやすいアートへと昇華させています。

代表作と出会える場所

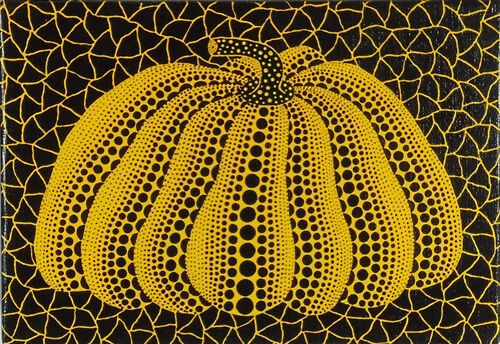

《かぼちゃ》

絵画、版画、彫刻など、様々な形で表現される彼女の最も象徴的なモチーフ。特に黄色に黒の水玉模様のかぼちゃは、世界中の誰もが知るアイコンです。松本市美術館には、彼女の作品の中でも最大級の彫刻《大いなる巨大な南瓜》が展示されています。

(所蔵:松本市美術館ほか)

《幻の華》(2002年)

松本市美術館の顔ともいえる、巨大なチューリップの野外彫刻。水玉模様で彩られたカラフルな花々は、訪れる人々に元気と希望を与えてくれます。

(所蔵:松本市美術館)

《無限の鏡の間》

鏡張りの部屋に無数の光が明滅し、無限の空間が広がる体験型のインスタレーション作品。長野県内で常設展示はありませんが、彼女の「無限」というテーマを最も体感できる代表的なシリーズとして知られています。

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

草間彌生は、現存するアーティストの中で最も市場価値の高い一人です。その人気は世界規模であり、近年、作品価格は驚異的な高騰を見せています。

特に高価買取が期待できるのは、彼女の代表的なモチーフである「かぼちゃ」や「無限の網」が描かれた作品です。油彩やアクリルの原画は、オークションで数億円から数十億円という価格で落札されることもあり、まさに現代アートのトップランナーと言えます。

東山魁夷と同様に、草間彌生も版画作品を数多く制作しています。かぼちゃや蝶などをモチーフにした版画は非常に人気が高く、作品によっては数百万円以上の価格で取引されることもあります。

世界的な人気画家であるため、残念ながら贋作(がんさく)も多く出回っています。そのため、草間彌生の作品の価値を判断する上で、信頼できる専門家による真贋の鑑定は絶対に欠かせません。もしご自宅に草間作品と思われるものがあれば、それは非常に価値のある資産かもしれません。

菱田春草:飯田市が誇る夭折の天才画家

どんな人?経歴とプロフィール

菱田春草(ひしだ しゅんそう)は、1874年(明治7年)に長野県飯田市で生まれた、近代日本画の革新者です。東京美術学校で岡倉天心のもと、生涯の友でありライバルとなる横山大観と出会います。卒業後、天心が設立した「日本美術院」に創立メンバーとして参加し、新しい日本画の創造に情熱を注ぎました。

彼は、伝統的な日本画に西洋絵画の表現を取り入れようと試み、数々の意欲作を発表します。しかし、腎臓の病に冒され、1911年、わずか36歳という若さでこの世を去りました。あまりにも早すぎる死は多くの人々に惜しまれ、彼は「夭折の天才」として日本美術史にその名を刻んでいます。

長野県との素敵な関係

菱田春草の物語は、彼の故郷である飯田市と切り離して語ることはできません。彼の芸術の功績を後世に伝える中心的な役割を担っているのが「飯田市美術博物館」です。

この美術館は、春草の作品を数多く所蔵しており、その中には飯田市の有形文化財に指定されている貴重な作品も含まれています。飯田市美術博物館を訪れることは、近代日本画の扉を開いた一人の天才の原点に触れる旅となるでしょう。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

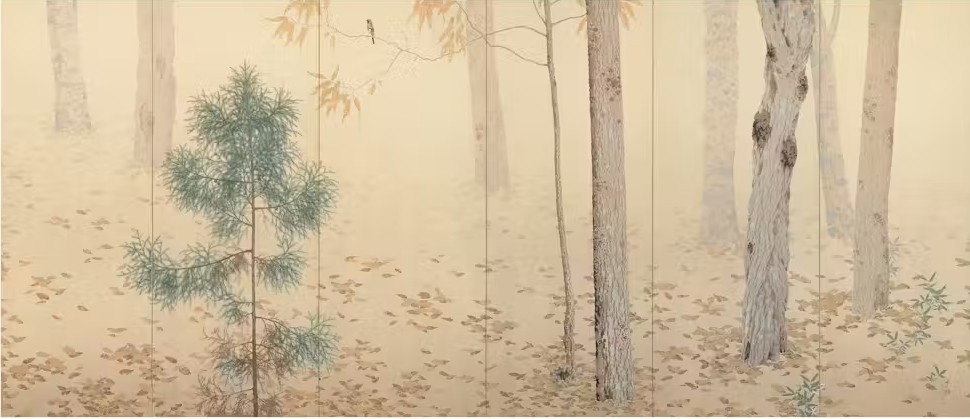

菱田春草は、その短い生涯の中で、日本画に革命をもたらしました。彼の最大の功績が、「朦朧体(もうろうたい)」と呼ばれる画法です。これは、従来の日本画では当たり前だった「輪郭線」を描かずに、色の濃淡やぼかしによって形や空気感を表現する斬新な技法でした。

発表当時は「絵がぼんやりしていてはっきりしない」と揶揄を込めて「朦朧体」と呼ばれ、厳しい批判にさらされました。しかし現在では、この試みが日本画をより写実的で近代的なものへと進化させるための重要な一歩であったと高く評価されています。

晩年には、再び線描を復活させつつも、朦朧体で培った色彩表現と融合させ、写実性と装飾性が見事に調和した独自の画境に到達しました。

代表作と出会える場所

《落葉》(1909年)

国の重要文化財に指定されている、六曲一双の屏風画。輪郭線を用いず、色彩の濃淡だけで木々の立体感や林の奥深さを表現した、朦朧体の集大成ともいえる傑作です。

(所蔵:永青文庫(熊本県立美術館寄託))

《黒き猫》(1910年)

こちらも重要文化財に指定されている、春草の最も有名な作品の一つ。しなやかな黒猫の姿と、緻密に描かれた柏の葉の対比が見事です。装飾的な美しさと、生き物への鋭い観察眼が融合した晩年の名作です。

(所蔵:永青文庫(熊本県立美術館寄託))

《菊慈童》

飯田市美術博物館が所蔵する初期の作品。後の朦朧体とは異なる、伝統的な線描の確かさも見て取れる一枚です。

(所蔵:飯田市美術博物館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

菱田春草の作品は、市場において極めて高く評価されています。その最大の理由は「希少性」です。36歳という若さで亡くなったため、生涯に残した作品の数が非常に少ないのです。そのため、本物の作品が市場に出てくること自体が稀であり、もし現れれば非常に高額で取引されます。

鑑定機関の鑑定書が付いた真作であれば、数百万円から、作品によっては1,000万円を超える価格が付くこともあります。

しかし、ここに大きな注意点があります。価値が高いがゆえに、贋作が非常に多いのです。そのため、菱田春草の作品の価値を語る上で、専門機関による正式な鑑定は絶対条件となります。もし、ご自宅に「菱田春草の作品かもしれない」という絵画がある場合、それは人生を変えるほどの価値を秘めている可能性があります。しかし、その価値を確定させるためには、まずそれが本物であるかどうかを、信頼できる専門家の目で確かめることが何よりも重要なのです。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

まとめ:長野のアートが秘める可能性

伝統的な日本画に近代の風を吹き込んだ革新者・菱田春草。日本人の心の原風景を描き続けた国民的画家・東山魁夷。そして、現代アートの最前線を走り続ける世界的アーティスト・草間彌生。

今回ご紹介した3人の画家は、それぞれ全く異なる個性と才能を持ちながら、信州・長野県という一つの故郷で繋がっています。彼らの存在は、この土地がいかに豊かな芸術的土壌を持っているかを雄弁に物語っています。

そして、忘れてはならないのは、彼らのような著名な画家は氷山の一角に過ぎないということです。長野県には、まだ光が当たっていないだけで、素晴らしい作品を残した画家たちが数多く存在します。そうした画家たちの作品が、今も県内のご家庭で、その価値に気づかれないまま大切に受け継がれている可能性は、決して低くありません。

ご自宅やご実家の蔵、応接間の壁に、何十年も飾られたままの絵画はありませんか?それは、今回ご紹介した長野県ゆかりの画家の、価値ある一枚かもしれません。

「これは誰の作品だろう?」「価値はあるのかな?」そんな疑問をお持ちの方は、下記のフォームから無料査定をお申し込みください。専門家が丁寧にお答えいたします。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中