買取・作品一覧

川端龍子 カワバタ リュウシの美術品買取情報

川端龍子の美術品を探しています

川端龍子の美術品をお持ちでしたら 美術品買取専門店のアート買取協会へぜひご連絡ください。 豊富な買取実績にもとづく無料査定で 少しでも高く、お客様の満足する価格で買取いたします。

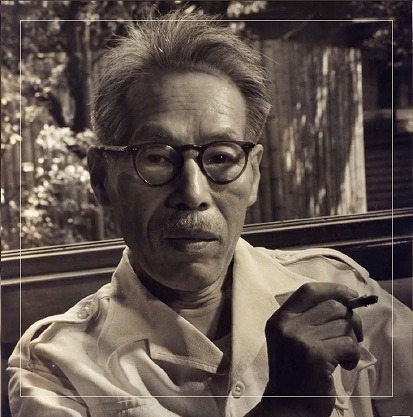

川端龍子

川端龍子とは

川端龍子は大正~昭和にかけて活躍、「昭和の狩野永徳」と評され、横山大観・川合玉堂とともに「近代日本画の3巨匠」の一人に数えられる日本画家です。本名は昇太郎。

1885年に和歌山県和歌山市に生まれました。

幼少の頃、空に舞う色とりどりの鯉のぼりを見て、風にゆらめく圧倒的な鯉の躍動感に心引かれた龍子は、職人の下に通いつめると、その描き方を何度も真似をしました。自分もこんな絵を描けるようになりたいとこのとき思ったのが、画家龍子の原点と言われています。1895年、10歳の頃に家族とともに東京へ上京。中学在学中の1903年に読売新聞社が『明治三十年画史』を一般募集した際に龍子は30作品を応募しました。このうち『西南戦争の熊本城』と『軍艦富士の廻航』の2点が入選し40円(1点20円)の賞金を得、これが本格的に画家を志すきっかけとなりました。

画家としての龍子は、当初は白馬会絵画研究所および太平洋画会研究所に所属して洋画を描いていました。1913年に渡米し、西洋画を学び身を立てようと思っていたが、憧れの地アメリカで待っていたのは厳しい現実でした。日本人が描いた西洋画など誰も見向きもせず、西洋画への道に行き詰まりを感じていました。失意の中、立ち寄ったボストン美術館にて鎌倉期の絵巻の名作「平治物語絵巻」を見て感動したことが、日本画転向のきっかけで帰国後、日本画に転向。1915年、平福百穂らと「珊瑚会」を結成。

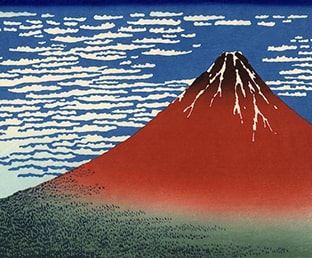

同年、院展(再興日本美術院展)に初入選し、独学で日本画を習得した龍子は、4年という早さで1917年に近代日本画の巨匠横山大観率いる日本美術院同人となります。そして1921年に発表された作品『火生』は日本神話の英雄「ヤマトタケル」を描きました。赤い体を包むのは黄金の炎、命を宿したかのような動き、若き画家の野望がみなぎる、激しさに満ちた作品です。しかし、この絵は後に物議をかもしました。当時の日本画壇では、個人が小さな空間で絵を鑑賞する「床の間芸術」と呼ばれるようなものが主流であり、繊細で優美な作品が持てはやされていました。しかし龍子の激しい色使いと筆致は、粗暴で鑑賞に耐えないと異端視されるようになり1928年には院展同人を辞しました。翌1929年には、「床の間芸術」と一線を画した「会場芸術」としての日本画を主張して「青龍社」を旗揚げして独自の道を歩みました。壮大な水の世界で、縦 2 メートル、横 8 メートルの大画面、鮮やかな群青の海と白い波との鮮烈なコンストラスト、激しくぶつかり合う水と水、波しぶきの動きの『鳴門』を描き、当時の常識をくつがえす型破りな作品でした。その後も大作主義を標榜し、大画面の豪放な屏風画を得意とし、大正〜昭和戦前の日本画壇においては異色の存在になりました。

1931年朝日文化賞受賞、1935年帝国美術院会員、1937年帝国芸術院会員、1941年会員を辞任。1937年に『潮騒』を発表。幅 14 メートルの超大作。岸壁の海岸、深い海の青が浅くなるにつれ、透明度の高い緑に変化していく様子を鮮やかに描いています。この作品で龍子の筆致は大きく変わりました。岩に激しくぶつかる水、そこには輪郭線が無いのです。想像だけで描いた『鳴門』と比較すると繊細な波の動きがよりリアルに表現されていることが分かります。新たな水の表現を獲得した龍子。しかし、1941年太平洋戦争勃発。自由に絵を描くことが許されない中で、龍子は作品を発表し続けました。1944年には『水雷神』。水にすむ神々が持ち上げているのは、魚雷。暗く深い海の底、その水は重く濁っている。龍子はこの神々に命を投げ出し、突き進む特攻隊員の姿を重ねました。この絵を描いた頃、龍子は息子を戦地で、妻を病で亡くしました。重々しい色使いは龍子の心情の表れかもしれない。

第二次大戦後の1950年、65歳になっていた龍子は妻と息子の供養のため、四国八十八ヵ所巡礼を始めます。6年がかりで全札所を回り、各札所で淡彩のスケッチ(画家自らは「草描」と呼ぶ)を残しました。これらは、札所で詠んだ俳句とともに画文集『四国遍路』として出版されています。1959年、文化勲章受章。没年の1966年には、居宅に近い東京都大田区の池上本門寺大堂天井画として奉納すべく『龍』を描いたが未完のまま死去。後日、遺族の相談を受け龍子の遺作を実見した日本画家の奥村土牛は作品を激賞。奥村が画龍点睛して開眼の上、作品は大堂に奉納されました。

川端龍子の作風と評価ポイント

「会場芸術主義」を掲げ、大胆な線を駆使し流動感あふれる障壁画のような大作を制作。 型破りで迫力満点日本画を展開しました。 80歳で亡くなるまで闊達な筆致は衰えをみせませんでした。 また20代で新聞や雑誌の挿絵画家として職を得たことにより、龍子芸術の特徴の一つでもある、同時代の世相を俯瞰的に見るジャーナリズム性を習得。戦争を主題にしたテーマ等も多く制作、話題を呼びました。

川端龍子の主要作品

『霊泉由来』 永青文庫蔵、1916年

『慈悲光礼讃(朝・夕)』 東京国立近代美術館蔵、1918年

『安息』 松岡美術館蔵、1919年

『土』 大田区立龍子記念館蔵、1919年

『芭蕉翁』 和歌山県立近代美術館蔵、1923年

『鳴門』 山種美術館蔵、1929年

『請雨曼荼羅』 大田区立龍子記念館蔵、1929年

『草炎』 東京国立近代美術館蔵、1930年

『草の実』 大田区立龍子記念館蔵、1931年

『山葡萄』 大田区立龍子記念館蔵、1933年

『愛染』 足立美術館蔵、1934年

『曲水図』 京都国立近代美術館蔵、1941年

『洛陽攻略』 東京国立近代美術館蔵(無期限貸与) 1944年

『爆弾散華』 大田区立龍子記念館蔵、1945年

『千住大橋』 大田区立龍子記念館蔵、1955年

川端龍子の買取実績価格

※買取価格は当社のこれまでの買取実績のご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中

川端龍子の買取実績例

買取の流れ

-

- 出張買取

- 店頭買取

- 宅配買取

-

- STEP1お申し込み・訪問日の決定

-

美術品の基本情報がお分かりになりましたら、無料買取査定フォーム、フリーダイヤル、LINE査定より、お問い合わせください。

簡易査定結果のご連絡後、お客様のご希望の訪問日・時間帯と弊社スタッフスケジュールを考慮し、訪問させていただく日時を決定します。

- 一部、出張買取の対象外となる作品もございます。

- ご本人様所有以外の作品(ご家族の方・代理人除く)、贋作、盗難品は買取できません。

- 買取の査定依頼前に、下記ポイントをご確認いただくと、査定がスムーズです。

-

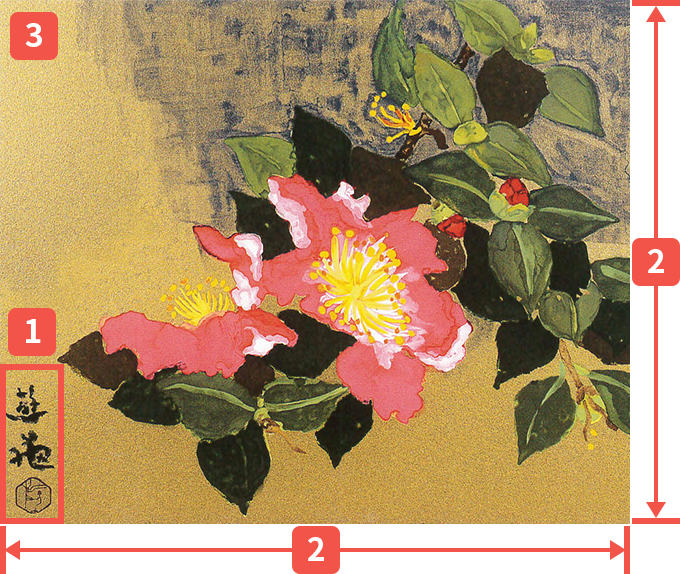

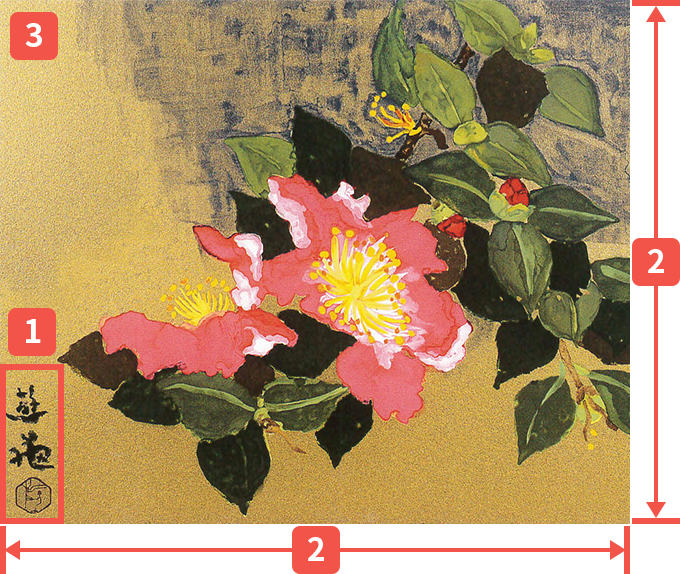

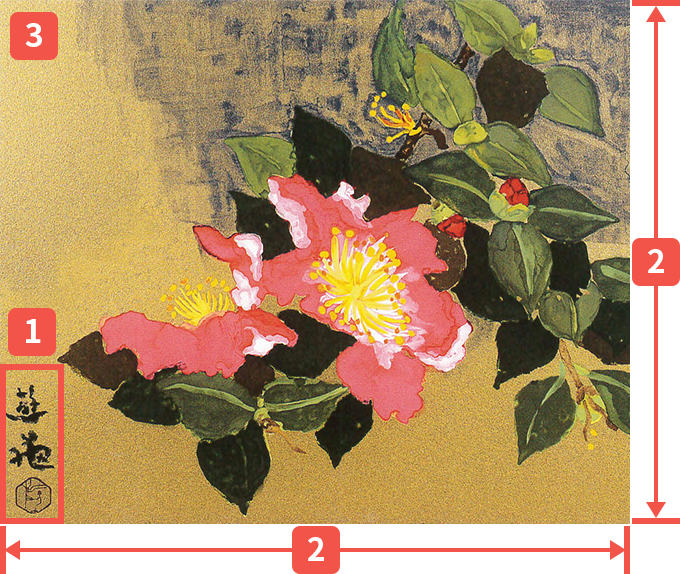

絵画の場合

絵画の場合

- 作家名・作品名

- 額の裏や箱に、作家名・作品名が記載されている場合があります。例)作家名:小倉遊亀、作品名:山茶花

- 大きさ

- 額を除いたサイズになります。例)○号 もしくは縦○○㎝×横○○㎝

- ジャンル・特徴

- 絵画のジャンルや、技法などの特徴を教えてください。例)ジャンル:日本画、技法:リトグラフ

-

骨董品の場合

骨董品の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の中に略歴が入っている場合がございます。例)作家名:井上萬二、作品名:白磁花形ぐい呑

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。例)共箱:有

- 大きさ(陶磁器の場合)

- 作品自体の最大値を計測ください。例)高さ○○㎝×幅○○㎝、直径○○㎝など

-

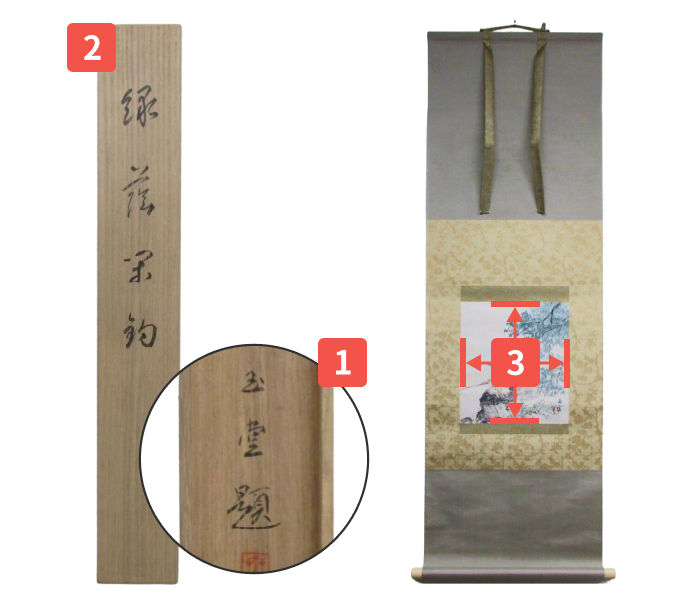

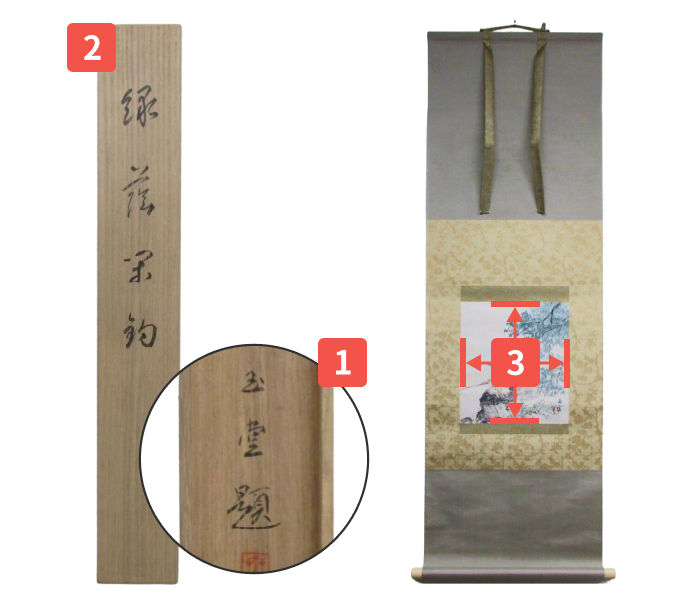

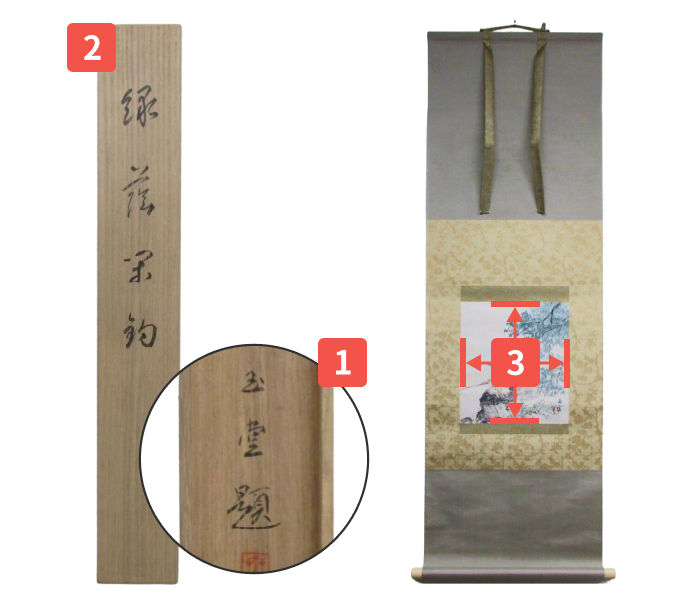

掛軸の場合

掛軸の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の表裏や絵の上に作家名・作品名が記載されている場合があります。 例)作家名:川合玉堂、作品名:緑陰閑鈞

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。 例)共箱:有

- 大きさ

- 軸全体ではなく絵そのもののサイズ 例)縦○○㎝×横○○㎝

-

- STEP2鑑定士が伺います

-

絵画、骨董品と、各ジャンルごとに専門の鑑定士がご自宅へお伺いします。なお、出張買取料は一切かかりません。

-

- STEP3お品物を鑑定

-

玄関先にてお品を直接拝見し、買取金額を判断させていただきます。

- 作品によっては、査定・鑑定代行にお時間をいただく場合がございます。

- 所定鑑定機関のある作家に関しては、鑑定を所定鑑定機関に依頼する場合がございます。

-

- STEP4現金でのお支払い

-

買取金額にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いいたします。

- お振込みをご希望の方はご相談ください。

-

- STEP1お申し込み・来店日時の決定

-

美術品の基本情報がお分かりになりましたら、無料買取査定フォーム、フリーダイヤル、LINE査定より、お問い合わせください。

簡易査定結果のご連絡後、お客様のご希望の来店日時をお知らせください。お持ち込みいただく日時のご予約を決定します。

- お近くの店舗につきましては、店舗案内をご確認ください。

- ご本人様所有以外の作品(ご家族の方・代理人除く)、贋作、盗難品は買取できません。

- 買取の査定依頼前に、下記ポイントをご確認いただくと、査定がスムーズです。

-

絵画の場合

絵画の場合

- 作家名・作品名

- 額の裏や箱に、作家名・作品名が記載されている場合があります。例)作家名:小倉遊亀、作品名:山茶花

- 大きさ

- 額を除いたサイズになります。例)○号 もしくは縦○○㎝×横○○㎝

- ジャンル・特徴

- 絵画のジャンルや、技法などの特徴を教えてください。例)ジャンル:日本画、技法:リトグラフ

-

骨董品の場合

骨董品の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の中に略歴が入っている場合がございます。例)作家名:井上萬二、作品名:白磁花形ぐい呑

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。例)共箱:有

- 大きさ(陶磁器の場合)

- 作品自体の最大値を計測ください。例)高さ○○㎝×幅○○㎝、直径○○㎝など

-

掛軸の場合

掛軸の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の表裏や絵の上に作家名・作品名が記載されている場合があります。 例)作家名:川合玉堂、作品名:緑陰閑鈞

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。 例)共箱:有

- 大きさ

- 軸全体ではなく絵そのもののサイズ 例)縦○○㎝×横○○㎝

-

- STEP2ご来店・お品物のお持ち込み

-

ご予約の日時に、お品物をお持ち込みください。

- 運転免許証や健康保険証などの身分証明書と印鑑をお持ちください。(運転経歴証明書・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード等ご相談ください)

- 所有者様以外からのお持込みの場合は委任状、必要書類が必要な場合がございます。ケースに応じてご案内いたしますのでその旨ご相談ください。

-

- STEP3お品物を鑑定

-

お品を直接拝見し、買取金額を判断させていただきます。

- 作品によっては、査定・鑑定代行にお時間をいただく場合がございます。

- 所定鑑定機関のある作家に関しては、鑑定を所定鑑定機関に依頼する場合がございます。

-

- STEP4現金でのお支払い

-

買取金額にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いいたします。

- お振込みをご希望の方はご相談ください。

-

- STEP1お申し込み

- 美術品の基本情報がお分かりになりましたら、無料買取査定フォーム、フリーダイヤル、LINE査定より、お問い合わせください。

簡易査定結果のご連絡後、必要書類・梱包材を、お客様のご自宅に発送いたします。

- ご本人様所有以外の作品(ご家族の方・代理人除く)、贋作、盗難品は買取できません。

- 買取の査定依頼前に、下記ポイントをご確認いただくと、査定がスムーズです。

-

絵画の場合

絵画の場合

- 作家名・作品名

- 額の裏や箱に、作家名・作品名が記載されている場合があります。例)作家名:小倉遊亀、作品名:山茶花

- 大きさ

- 額を除いたサイズになります。例)○号 もしくは縦○○㎝×横○○㎝

- ジャンル・特徴

- 絵画のジャンルや、技法などの特徴を教えてください。例)ジャンル:日本画、技法:リトグラフ

-

骨董品の場合

骨董品の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の中に略歴が入っている場合がございます。例)作家名:井上萬二、作品名:白磁花形ぐい呑

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。例)共箱:有

- 大きさ(陶磁器の場合)

- 作品自体の最大値を計測ください。例)高さ○○㎝×幅○○㎝、直径○○㎝など

-

掛軸の場合

掛軸の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の表裏や絵の上に作家名・作品名が記載されている場合があります。 例)作家名:川合玉堂、作品名:緑陰閑鈞

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。 例)共箱:有

- 大きさ

- 軸全体ではなく絵そのもののサイズ 例)縦○○㎝×横○○㎝

-

- STEP2必要書類の記入・梱包

- ご自宅に届きました必要書類にご記入いただき、作品を梱包してください。作品は着払いにて当社へご発送ください。 梱包方法について

-

- STEP3お品物を鑑定

- 絵画、骨董品と、各ジャンルごとに専門の鑑定士が査定し、最終査定価格と登録番号を記載した「確認書」をお客様のご自宅に発送いたします。

- 作品によっては、査定・鑑定代行にお時間をいただく場合がございます。

- 所定鑑定機関のある作家に関しては、鑑定を所定鑑定機関に依頼する場合がございます。

-

- STEP4お振込みでのお支払い

- 買取金額にご納得いただき、登録番号を当社へご連絡いただきましたら、お振込みにてお支払いいたします。

美術品の売却が初めての方に

「買取の流れ」をご紹介!

全国出張・宅配買取や無料査定も実施中!

川端龍子に関してよくある質問

川端龍子は、大正から昭和にかけて活躍した日本画家です。本名は昇太郎といい、和歌山県出身です。

石井柏亭、小林古径、安田靫彦、前田青邨、山口蓬春、小林春江、川端香子、小林和子

鑑定機関「東美鑑定評価機構 鑑定委員会」にて鑑定を行っていますが、作品によって当社にて鑑定代行しております。ぜひ当社へお問い合わせください。

川端龍子に関するニュース

川端龍子の鑑定機関・鑑定人

東美鑑定評価機構 鑑定委員会

一般財団法人東美鑑定評価機構は、美術品の鑑定による美術品流通の健全化及び文化芸術の振興発展に寄与する公的鑑定機関。

川端龍子に関する美術館情報

-

天童市美術館

〒994-0013

山形県天童市老野森1-2-2天童市美術館は、山形県天童市にある美術館。公益財団法人天童市文化・スポーツ振興事業団が運営。

-

五島美術館

〒158-0093

東京都世田谷区上野毛3-9-25五島美術館は、東京都世田谷区上野毛にある美術館。1960年4月18日に開館し、所蔵品は日本・東洋の古美術を中心に国宝5件、重要文化財50件を含む約5000件にのぼる。運営主体は公益財団法人五島美術館で、同法人は五島美術館および大東急記念文庫の運営を行っている。

-

富山県水墨美術館

〒930-0887

富山県富山市五福777富山県水墨美術館は、自然に囲まれた落ち着いた環境の中で水墨画など日本文化の美を鑑賞することのできる、茶室や庭園を配した和風の美術館です。

-

高崎市タワー美術館

〒370-0841

群馬県高崎市栄町3-23 高崎タワー21高崎市タワー美術館は、日本画を中心に展示する美術館として、平成13年11月15日に開館しました。 横山大観や平山郁夫など、近現代の日本画家の作品を収蔵し、特別展・企画展・収蔵作品展など、日本画を幅広く紹介するために年間5~6回の展覧会を開催し、あわせて展示解説や講演会などの関連事業を行なっています。

-

神奈川県立近代美術館 葉山館・鎌倉別館

〒240-0111

神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1神奈川県立近代美術館は、日本で最初の公立近代美術館として、1951年に開館して以来、つねに美術館はどうあるべきかを考えながら国内での先導的な役割を担って活動してきました。所蔵作品はおよそ15,000件にのぼります(2021年2月現在)

-

三重県立美術館

〒514-0007

三重県津市大谷町11三重県立美術館では、美術館建設以前から収集活動を始め、明治期以降の日本近代洋画を中心に、現代の生きた動きを物語る作品、日本の作家たちに影響を与えた海外の作品、さらに近世以後の三重県にゆかりの深い美術家の作品など6,000点を超える作品を収集し、美術全般に関わる図書や資料とあわせて、近代以降の美術の大きな流れを捉えるようにしている。

-

アーティゾン美術館

〒104-0031

東京都中央区京橋1-7-21952年1月に株式会社ブリヂストンの創業者・石橋正二郎の個人コレクションを公開するため、京橋のブリヂストン本社ビルの2階にオープンしました。印象派と20世紀美術を中心とする近・現代美術と日本近代洋画を収集・展示し、その質の高いコクションで人々に親しまれています。東京駅から徒歩5分のオフィス街の中心にありながら、都会の喧噪を忘れる落ち着いた空間の中で名画を楽しむことができます。印象派と日本近代洋画を中心に、古代から現代アート まで約3000点を所蔵。

-

公益財団法人 水野美術館

〒380-0928

長野県長野市若里6-2-20運営は公益財団法人水野美術館。きのこ生産を営むホクト株式会社の創業者である実業家・水野正幸(1940年-2009年)が長年かけて収集した近・現代の日本画(水野コレクション)約500点をもとに、2002年に開館。

-

京都国立近代美術館

〒606-8344

京都府京都市左京区岡崎円勝寺26-1京都国立近代美術館は、京都市左京区岡崎の平安神宮と同じ岡崎公園内にある、独立行政法人国立美術館が運営する美術館である。陶芸、漆芸、染織を含む工芸全般、そして日本画、油彩画、版画、彫刻、写真などを幅広く所蔵し、多彩なジャンルの展覧会活動を行う。京都を含む西日本の美術にも重点を置く。毎回すべての展示作品を入れ替えるコレクション展では、企画展と連動した展示や特集展示などを通して、様々な角度から所蔵作品が愉しめる内容を目指している。

-

西宮市大谷記念美術館

〒662-0952

兵庫県西宮市中浜町4-38西宮市大谷記念美術館は兵庫県西宮市にある美術館である。1972年、実業家昭和電極創業者の大谷竹次郎から寄贈されたフランスおよび日本の近代絵画を中心とするコレクションと邸宅を展示室として開館した。1977年に新館とアトリエが完成、1991年には大規模な増改築がなされ、現在の近代的な美術館になった。

-

東京富士美術館

〒192-0016

東京都八王子市谷野町492-1創価学会名誉会長・創価学会インタナショナル(SGI)会長である池田大作によって創立。「世界を語る美術館」をモットーに、西洋・東洋の様々な芸術作品(絵画、彫刻、版画など)約3万点を所蔵している。

-

ウッドワン美術館

〒738-0301

広島県廿日市市吉和4278ウッドワン美術館は、広島県廿日市市吉和にある広島県の登録博物館。 公益財団法人ウッドワン美術館が運営している。同地を発祥とする住宅建材メーカーのウッドワンが所蔵する美術品の寄託を受け作品展示をしている。

-

山種美術館

〒150-0012

東京都渋谷区広尾3-12-36山種美術館は、山崎種二(1893-1983年・山種証券[現SMBC日興証券]創業者)が個人で集めたコレクションをもとに、1966年7月、東京・日本橋兜町に日本初の日本画専門美術館として開館しました。明治から現在までの近代・現代日本画を中心に約1800余点を所蔵。その所蔵品は、日本画だけにとどまらず、古画、浮世絵、油彩画なども含まれています。

-

龍子記念館

〒143-0024

東京都大田区中央4-2-1龍子記念館は、近代日本画の巨匠と称される川端龍子(1885-1966)によって、文化勲章受章と喜寿とを記念して1963年に設立されました。当初から運営を行ってきた社団法人青龍社の解散にともない、1991年から大田区立龍子記念館としてその事業を引き継いでいます。大正初期から戦後にかけての約140点あまりの龍子作品を所蔵し、多角的な視点から龍子の画業を紹介しています。

-

足立美術館

〒692-0064

島根県安来市古川町320実業家の足立全康のコレクションの美術館で、別名「大観美術館」とも呼ばれるほど大観の作品が充実しており、その数は120点ほど。他にも日本画を中心とした近代画家の作品を鑑賞することができます。

-

東京国立近代美術館

〒102-8322

東京都千代田区北の丸公園3-1東京都千代田区北の丸公園内にある本館と、石川県金沢市にある国立工芸館から構成される。明治時代後半から現代までの近現代美術作品(絵画・彫刻・水彩画・素描・版画・写真など)を随時コレクション。収蔵品は2020年度時点で、日本画854点、油彩画など1,290点、版画3,060点、水彩・素描4,135点、彫刻(立体造形)480点、映像75点、書21点、写真2,947点、美術資料687点、合計13,549点におよぶ。

アート買取協会で

買取できる美術品

日本画、洋画、現代アートなどの絵画買取から掛軸、陶磁器などの骨董・古美術の買取まで幅広い美術品ジャンルを取り扱っております。

一覧にない美術品も取扱いがございますので、まずはお気軽にご相談ください。

-

絵画

日本画、洋画、現代アート、中国美術、インテリアアートなど、幅広いジャンルの絵画を査定、買取いたします。

- 他 取扱い例

セル画, ジクレー, 版画, シルクスクリーン, リトグラフ

-

骨董品・古美術

陶磁器・彫刻・ブロンズ・茶道具・工芸品・掛軸など、幅広いジャンルの骨董品・古美術を査定、買取いたします。

-

中国美術・西洋アンティーク

中国絵画・中国骨董・ガラス工芸・西洋陶器・西洋彫刻・ブロンズなど、幅広いジャンルの海外の美術品を査定、買取いたします。

- 他 取扱い例

アンティーク家具 (椅子・テーブル) , 洋食器, ガラス細工, マイセン, ガレ, ドーム, 金製品, 銀製品

作家・作品検索

美術品買取コラム

絵画や骨董品などを高額で売却するための買取・査定のポイントから美術品の保管方法、鑑定方法など美術品買取専門業者ならでは情報をお伝えします。

また、生前整理や遺品整理など相続等に関するお役立ち情報もご提供しています。

-

アルフォンス・ミュシャ作品の価値と買取相場〜アール・ヌーヴォーの巨匠が描く美の世界〜

はじめに 「アール・ヌーヴォーの旗手」として知られるアルフォンス・ミュシャ(1860-1939)。優美な女性像と流麗な曲線、精緻な装飾が特徴的な「ミュシャ・スタイル」は、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを魅了…

- 洋画

- 絵画

- アール・ヌーヴォー

-

小林古径の作品相場と買取のポイント:日本画の新古典主義を極めた巨匠

はじめに 「蚕の吐く糸のような」繊細な線描と澄んだ色彩で知られる小林古径(こばやし こけい)。明治から昭和にかけて活躍し、日本画の新たな地平を切り拓いた彼の作品は、今なお多くの美術愛好家を魅了し続けています。 古典的な日…

- 奥村土牛

- 前田青邨

- 日本画

- 絵画

- 三羽烏

- 新古典主義

-

白髪一雄作品の価値と買取相場 – フット・ペインティングから世界的評価まで

はじめに 「足で描く画家」として知られる現代美術家・白髪一雄(しらが かずお)。その名を聞くと、天井からロープにつかまり、床に広げたキャンバスに足で描くという独創的な「フット・ペインティング」を思い浮かべる方も多いのでは…

- 金山明

- 村上三郎

- 田中敦子

- 吉原治良

- 現代アート

- 絵画

- 具体美術協会

-

ピエール=オーギュスト・ルノワールの世界 | 作品の魅力と相場を解説

はじめに 「女性の美を追求した印象派の画家」と称されるピエール=オーギュスト・ルノワール。その明るく温かみのある色彩と柔らかな筆触で描かれた作品は、今なお世界中の美術愛好家を魅了し続けています。 ルノワールの作品は、国際…

- 洋画

- 絵画

- 印象派

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中