【兵庫県の絵画買取】|小磯良平をはじめ、県ゆかりの有名画家紹介と作品価値を解説

- 兵庫県

- 小磯良平

- 東山魁夷

- 横尾忠則

- 神戸

- 絵画買取

- 金山平三

港町として独自の国際文化を育み、幾多の困難を乗り越えてきた兵庫県。この土地の芸術が、今あらためて注目を集めています。その象徴ともいえるのが、阪神・淡路大震災からの「文化の復興」を掲げて開館した兵庫県立美術館です。アートが単なる飾りではなく、人々の心を癒し、地域の魂を未来へつなぐ力を持つことを、兵庫の歴史は物語っています。

この地は、日本近代洋画の巨匠から、国民的風景画家、そして世界を挑発し続けるポップアートの旗手まで、多種多様な才能を育んできました。この記事では、兵庫県に深くゆかりのある4人の画家、小磯良平、金山平三、東山魁夷、横尾忠則を特集します。

彼らがどのような人生を歩み、兵庫の風土から何を感じ取り、それをどのように作品へと昇華させたのか。そして、現代の美術市場でその作品がどのように評価されているのかを、分かりやすく紐解いていきます。

もしかしたら、あなたのご自宅やご実家の蔵にも、この地の文化を物語る大切な作品が静かに眠っているかもしれません。この記事が、その価値に光を当てるきっかけとなれば幸いです。

目次

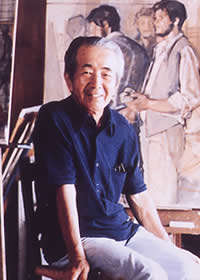

小磯良平:神戸の気品を描き続けた、近代洋画の巨匠

どんな人?経歴とプロフィール

1903年(明治36年)、貿易で栄える神戸に生まれた小磯良平は、まさに近代日本の洋画界を代表する存在です。兵庫県立第二神戸中学校(現・兵庫高等学校)時代から絵画に親しみ、東京美術学校(現・東京藝術大学)へ進学。藤島武二に師事し、荻須高徳や牛島憲之といった後の巨匠たちと共に学びました。

その才能は学生時代から際立っており、在学中に帝展で特選を受賞するなど、早くから画壇の注目を集めます。学校を首席で卒業した後、1928年から2年間フランスへ留学。しかし彼は、自身の作品制作に没頭するよりも、ルーブル美術館などでアングルやドガといった西洋古典の巨匠たちの作品を熱心に研究することに多くの時間を費やしました。この経験が、彼の生涯のテーマとなる「群像表現」の探求と、卓越したデッサン力を基盤とする画風を確立させました。

帰国後は、猪熊弦一郎らと「新制作派協会」を結成し、戦後は東京藝術大学で教授として後進の指導にも尽力。1983年には文化勲章を受章し、名実ともに関西、ひいては日本を代表する画家としての地位を不動のものとしました。

兵庫県との素敵な関係

小磯良平を語る上で、「神戸」という街は切り離せません。彼は神戸で生まれ、育ち、ヨーロッパ留学から帰国後も生涯のほとんどを神戸のアトリエで制作を続けました。そのアトリエは、阪神間に住む若い画家たちが集うサロンのような場所となり、地域の芸術文化の拠点としての役割も果たしていたのです。

彼の作品に一貫して流れる上品で清澄な雰囲気は、神戸という土地の特性と深く結びついています。開港以来、西洋と日本の文化が自然に混じり合う国際的な港町で育った経験が、彼の洗練された感性を育みました。

さらに、彼の芸術の背景には、神戸のキリスト教文化の影響も見て取れます。小磯家は地元のプロテスタント教会と深く関わりがあり、彼の母や養母はアメリカの宣教師が設立した神戸女学院の出身でした。この清教徒的な倫理観や気風が、彼の描く女性像に特有の、内面からにじみ出るような気品と奥ゆかしさをもたらしたと考えられています。彼の絵画は、単なる美しい人物画ではなく、近代神戸のユニークな文化が生んだ「精神性の肖像」とも言えるでしょう。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

小磯良平の芸術の根幹をなすのは、80歳を過ぎても毎日欠かさなかったという、鉄壁のデッサン力です。この確かな描写力があったからこそ、彼の油彩画は静謐でありながらも圧倒的な存在感を放ちます。

その作風は、西洋絵画の古典的な技法をベースにしながら、日本的な穏やかな色彩感覚と品格を融合させた「清澄なリアリズム」と評されます。特に彼が最も得意としたのは人物画、とりわけ女性像でした。モデルの表面的な美しさだけでなく、その内なる知性や品位までをも描き出す筆致は、多くの人々を魅了し続けています。

また、留学時代から生涯をかけて追求したテーマが、複数の人物を配置する「群像表現」です。一人ひとりの人物はもちろん、人物間の関係性や空間全体の調和まで計算された構図は、彼の知的な構成力を物語っています。

代表作と出会える場所

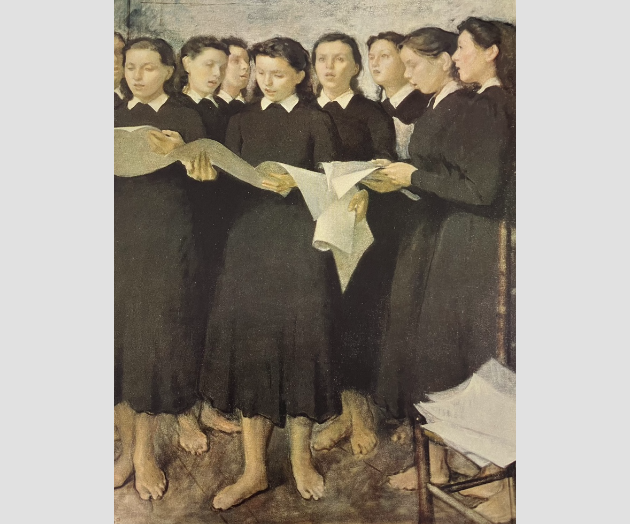

《斉唱》(1941年)

戦時中に描かれたにもかかわらず、制服姿の少女たちが心を一つにして歌う姿には、争いのない世界への静かな祈りが込められているようです。小磯の代表作であり、彼の群像表現の到達点を示す傑作です。

(所蔵:神戸市立小磯記念美術館)

《働く人びと》(1953年)

旧神戸銀行本店のために制作された壁画で、戦後の復興期を支えた人々への賛歌ともいえる作品。公共建築と芸術の融合という点でも重要な意味を持ちます。

(所蔵:神戸市立小磯記念美術館)

《迎賓館赤坂離宮の壁画 絵画 音楽》(1974年)

国家的なプロジェクトとして制作された、彼の画業の集大成。日本の洋画界を代表する画家として、その実力を余すところなく発揮しました。

(所蔵:神戸市立小磯記念美術館 [関連作品])

これらの作品に出会うなら、まずは神戸市立小磯記念美術館を訪れるのが一番です。六甲アイランドにあるこの美術館には、約3,000点もの小磯作品が収蔵されており、彼が実際に使用したアトリエも移築・復元されています。

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

小磯良平は、日本の近代洋画市場において、最も人気と評価が安定している画家の一人です。もしご自宅に小磯良平の作品があれば、それは非常に価値のある資産かもしれません。

- 高価買取が期待できる作品:

最も評価が高いのは、キャンバスに描かれた油彩画です。特に、彼の得意とした上品な日本人女性を描いた人物画は人気が絶大で、作品によっては数千万円の値が付くこともあります。 - 版画や水彩画も人気:

油彩画だけでなく、版画(エッチングやリトグラフ)や水彩画も根強い人気があります。バレリーナや京都の白川女を描いた版画などは、数十万円から取引されることも珍しくありません。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

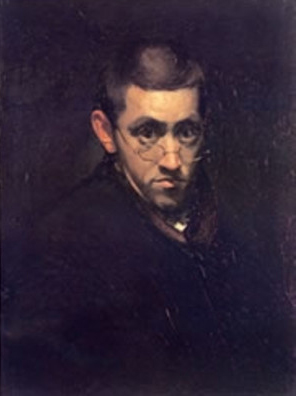

金山平三:神戸に生まれ、日本の自然を見つめた「雪の画家」

どんな人?経歴とプロフィール

1883年(明治16年)、小磯良平よりも20年早く、神戸の元町に生まれた金山平三は、日本の近代洋画を語る上で欠かせない巨匠の一人です。彼もまた小磯と同じく、東京美術学校(現・東京藝術大学)で黒田清輝らに師事し、1909年に首席で卒業するという輝かしい経歴を持っています。

卒業後はヨーロッパへ留学し、帰国後は文展・帝展といった国の展覧会で特選を重ね、わずか36歳で審査員に抜擢されるなど、中央画壇のエリートとして活躍しました。しかし、1935年の帝展改組を機に、そうした地位や名誉から自ら距離を置きます。

その後は、叙勲や芸術院会員への誘いもすべて辞退し、権威とは無縁の「孤高の画家」として、ただひたすらに日本の風景を描き続けました。1944年には、その卓越した技術が認められ、皇室に作品を納める芸術家に与えられる「帝室技芸員」に任命されています。

兵庫県との素敵な関係

金山平三は神戸元町の出身です。彼の父・春吉は淡路島の出身で、神戸に出て旅館の番頭として働きながら財を成し、息子・平三の才能を信じて、当時としては莫大な費用がかかるヨーロッパ留学へと送り出しました。平三にとって神戸は、自らの芸術を信じ、支えてくれた「父の愛そのもの」とも言える場所だったのです。

中央画壇を離れてからは日本各地を旅して制作しましたが、故郷・神戸への想いは深く、戦後に『メリケン波止場』といった作品も残しています。しかし、1945年の神戸大空襲で神戸の実家が罹災し、初期の貴重な作品の多くが焼失してしまったことは、非常に悔やまれます。

現在、兵庫県立美術館には「金山平三記念室」が常設されており、画家の遺族から寄贈された多くの作品や資料が収蔵されています。故郷・兵庫県が、彼の画業を後世に伝える重要な拠点となっているのです。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

金山平三の最大の功績は、ヨーロッパの技法を学びながらも、それに留まらず、**日本の気候や風土に根ざした「日本独自の油彩画」**を確立した点にあります。

特に彼が得意としたのが雪景色です。中央画壇を離れてからは山形県などに長く滞在し、厳しい自然の静けさや、その中に灯る人の暮らしの温かみを、深い情緒とともに描き出しました。その見事な表現から、彼は**「雪の画家」**とも呼ばれています。

また、晩年は芍薬(しゃくやく)や小菊といった花々を描いた静物画も多く手がけました。その絵筆は、対象の本質を捉える確かな技術と、対象へ注がれる温かい眼差しに満ちています。

代表作と出会える場所

《夏の内海》(1916年)

ヨーロッパ留学から帰国後、文展に初出品していきなり特選第二席を受賞した、彼の出世作です。瀬戸内海の穏やかな夏の光と空気を、見事な色彩感覚で描き出しています。

(所蔵:東京国立近代美術館)

《下諏訪のリンク》(1922年)

帝展に出品された作品で、彼の代表作の一つ。氷の冷たさや、スケートを楽しむ人々の活気が伝わってくるような、臨場感あふれる一枚です。

(所蔵:兵庫県立美術館)

《日清役平壌戦》(1924-33年)

明治神宮聖徳記念絵画館の壁画として、神戸市から依頼されて制作した大作。彼の画業前半の集大成ともいえる作品です。

(所蔵:兵庫県立美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

金山平三は、その「孤高の画家」という生き様や、確かな画力から、現在でも非常に人気が高く、安定した評価を得ている画家です。

- 高価買取が期待できるモチーフ: 最も人気が高く、評価に繋がりやすいのは、やはり彼の代名詞でもある**「雪景色」**を描いた風景画です。

- 静物画も人気: 次いで、芍薬(しゃくやく)や小菊、バラなどを描いた色彩豊かな「花の静物画」も根強い人気があり、高価買取が期待できます。

- 作品の状態と技法: 油彩画が中心ですが、作品の大きさや保存状態(シミ、カビ、絵の具の剥がれなどがないか)も査定額に大きく影響します。

東山魁夷:神戸の少年が見た、日本人の心の原風景

どんな人?経歴とプロフィール

「国民的画家」と称され、その清澄な風景画で多くの日本人の心を捉えた東山魁夷。彼は1908年に横浜で生まれましたが、3歳の時に神戸へ移り、18歳で上京するまで多感な少年時代をこの地で過ごしました。

東京美術学校で日本画を学んだ後、1933年からドイツへ留学。西洋美術史を学ぶ中で、かえって日本文化の特質を深く見つめ直すことになります。しかし、彼の画家人生は順風満帆ではありませんでした。戦争と、その前後に相次いで家族を失うという深い悲しみを経験します。

絶望の淵から彼を救い出したのが、風景との対話でした。1947年、戦後の日展に出品した『残照』が特選を受賞。これを機に、彼は風景画家として生きることを決意します。その後は、皇居新宮殿や唐招提寺御影堂の障壁画といった壮大な仕事を手がけ、1969年には文化勲章を受章。その作品は、日本人の自然観や精神性を映し出す鏡として、今なお愛され続けています。

兵庫県との素敵な関係

東山魁夷は小磯良平のように「神戸の画家」というイメージではないかもしれません。しかし、彼の芸術の原点には、間違いなく神戸で過ごした15年間があります。

国際港として急速に近代化していく神戸での暮らしは、彼に伝統的な「ふるさと」の原風景を与えませんでした。むしろ、そのことが、彼の生涯をかけた「日本人の心のふるさと」を探す旅の出発点となったのです。彼は、特定の場所を描いているようでいて、実はすべての日本人が心の奥底に持つ、普遍的で精神的な風景を描こうとしました。

また、家庭内の不和など、少年時代の苦悩から逃れるように、彼は神戸周辺の自然に親しみ、絵を描くことに慰めを見出しました。画家になるという決意を固めたのもこの頃です。彼にとって兵庫の自然は、芸術家としての魂が育まれた、かけがえのない場所だったのです。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

東山魁夷の絵画は、深い静けさと気高さに満ちています。「描くことは祈ることだ」と語ったように、その作品は単なる風景の再現ではなく、自然への畏敬の念と内省的な精神が込められています。

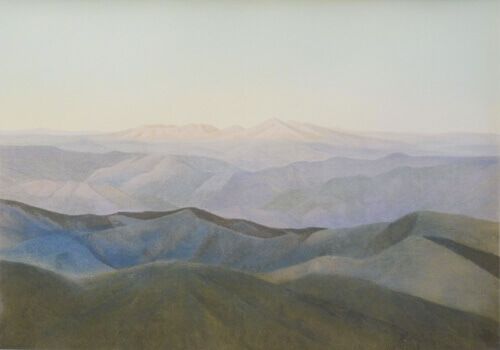

- 「東山ブルー」の神秘: 彼の代詞ともいえる、深く澄んだ青や緑。これは岩絵具の群青や緑青といった伝統的な顔料を巧みに使いこなすことで生み出されます。この独特の色使いは「東山ブルー」と呼ばれ、画面に清らかな透明感と精神的な深みを与えています。

- 削ぎ落された構図: 代表作『道』では、実際の風景にあった柵や馬、灯台をすべて取り払い、ただ一本の道だけを描きました。このように、彼は風景をその本質的な形まで単純化することで、象徴的で普遍的な世界を創り出したのです。

- 祈りの象徴「白い馬」: 彼の作品には時折、幻想的な白い馬が登場します。これは東山にとって「心の祈り」の象徴であり、観る者を静謐な絵画世界へと誘う案内役のような存在です。

代表作と出会える場所

《残照》(1947年)

戦後の混乱と個人的な悲劇の闇の中から、ようやく見出した一筋の光を描いた作品。画家としての再出発を決定づけた記念碑的な一枚です。

(所蔵:東京国立近代美術館)

《道》(1950年)

まっすぐに伸びていく一本の道は、観る者自身の人生や、敗戦から立ち上がろうとする日本の未来を象徴しているかのようです。多くの人々の共感を呼び、彼の名を不動のものとしました。

(所蔵:東京国立近代美術館)

《緑響く》(1982年)

テレビCMで使われたことでも有名な、森の湖畔に佇む白い馬を描いた作品。「東山ブルー」の神秘的な世界観が凝縮された、幻想的な傑作です。

(所蔵:長野県立美術館 東山魁夷館)

東山魁夷の作品は、長野県立美術館の東山魁夷館に多く収蔵されていますが、また、兵庫県立美術館でも、東山魁夷の版画作品を中心としたコレクションを所蔵しており、その芸術に触れることができます。

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

東山魁夷は、現代日本画の画家の中でトップクラスの評価と人気を誇ります。原画は美術館級の価値を持ち、市場に出ることは稀ですが、版画作品は広く流通しており、資産価値も高いことで知られています。

- 版画が市場の中心:

ご家庭で見られる作品の多くは、リトグラフや木版画などの版画作品です。これらは、東山魁夷の芸術をより多くの人が楽しめるように制作されたものですが、その価値は決して低くありません。 - 「オリジナル版画」と「新復刻画」:

版画の価値を見極める上で最も重要なのが、生前に制作された「オリジナル版画」か、没後に制作された「新復刻画」か、という点です。当然ながら、オリジナル版画の方が希少価値は高く、高額で取引されます。 - 高価買取が期待できるモチーフ:

最も人気が高いのは、やはり「白い馬」が登場するシリーズです。『白馬の森』や『緑響く』といった作品は特に人気が高く、オリジナル版画であれば百万円を超える価格が付くこともあります。また、『道』や『残照』といった初期の代表作も根強い人気を誇ります。

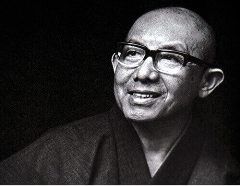

横尾忠則:兵庫・西脇から世界を挑発する、ポップアートの魔術師

どんな人?経歴とプロフィール

1936年、兵庫県西脇市に生まれた横尾忠則は、グラフィックデザイナー、画家、そして現代アーティストとして、常に時代を挑発し続けてきました。神戸新聞社でデザイナーとしてのキャリアをスタートさせた後、上京。1960年代には、寺山修司や土方巽といったアングラ演劇のポスターを手がけ、その鮮烈でサイケデリックな作風で一躍時代の寵児となります。

その活躍は国内にとどまらず、1969年にはパリ青年ビエンナーレでグランプリを受賞、1972年にはニューヨーク近代美術館(MoMA)で個展を開催するなど、国際的な評価を確立。しかし、彼はその成功に安住しませんでした。1981年、ピカソの展覧会に衝撃を受け、突如「画家宣言」を発表。グラフィックデザインの第一線から画家の世界へと活動の軸足を移し、今日に至るまでエネルギッシュな創作活動を続けています。

兵庫県との素敵な関係

横尾忠則の芸術は、一見すると無国籍でポップな印象を与えますが、その根源には兵庫県西脇市で過ごした少年時代の「原風景」が色濃く横たわっています。華やかな着物の柄や、土着的な田舎の風景、幼少期の不思議な体験などが、彼の独特な世界観の源泉となっているのです。

その関係性を最も象徴するのが、彼のライフワークともいえる「Y字路」シリーズです。このシリーズが始まるきっかけとなったのは、故郷・西脇にある、何の変哲もない夜の三叉路を撮影した一枚の写真でした。彼にとって西脇の風景は、単なるノスタルジーの対象ではなく、尽きることのない創造の源泉なのです。

そして2012年、神戸市に横尾忠則現代美術館が開館したことは、彼と兵庫県の絆を決定的なものにしました。世界的なアーティストとなった「地元の天才」の作品と資料を恒久的に収蔵・展示する拠点が故郷の県に誕生したことは、まさに凱旋といえるでしょう。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

横尾忠則の世界は、あらゆる境界線を破壊し、混ぜ合わせることから生まれます。日本の浮世絵、アメリカのポップアート、シュルレアリスム、オカルト、そして自身の記憶や夢。それらが高密度にコラージュされ、観る者の常識を揺さぶります。

- コラージュという哲学: 彼の作品の最大の特徴は「コラージュ」技法です。しかしそれは単なる手法ではなく、「生きることはコラージュそのもの」という彼の哲学の表れでもあります。旭日旗と新幹線、女優と髑髏といった、本来交わることのないイメージを一つの画面に共存させることで、新たな意味や物語を立ち上がらせるのです。

- 生と死へのこだわり: 彼の作品には、生と死、エロスとタナトスといった根源的なテーマが繰り返し登場します。それは時にユーモラスに、時に衝撃的に描かれ、観る者に強烈な印象を残します。

- 「Y字路」シリーズの深化: 画家宣言後の彼を代表するのが「Y字路」シリーズです。ありふれた風景であるはずのY字路が、彼の筆にかかると、人生の岐路、此岸と彼岸の境界、異世界への入り口といった、神秘的で哲学的な意味を帯び始めます。

代表作と出会える場所

《腰巻お仙》(1966年)

唐十郎率いる状況劇場のポスター。浮世絵風のモチーフとサイケデリックな色彩が融合したこの作品は、60年代カウンターカルチャーの象徴として、今なお絶大な影響力を持っています。

(所蔵:横尾忠則現代美術館)

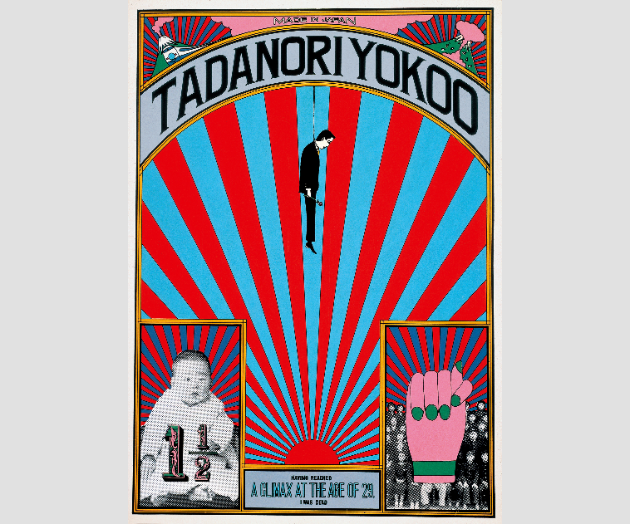

《TADANORI YOKOO》(1965年)

首を吊る男と「29歳で頂点に達し、ぼくは死んだ」というコピー。自身の名を冠したこの衝撃的なセルフポートレートは、若き日の彼の才能と野心を世に知らしめました。

(所蔵:横尾忠則現代美術館)

《Y字路シリーズ》(2000年〜現在)

故郷・西脇の夜景から始まったこのシリーズは、今なお描き続けられている壮大な連作となっています。初期の写実的な作風から、次第に色彩豊かで幻想的な表現へと変遷していく様は、画家・横尾忠則の尽きない探究心を示しています。

(所蔵:横尾忠則現代美術館、西脇市岡之山美術館 ほか)

彼の作品世界に浸るなら、横尾忠則現代美術館(神戸市灘区)は必見です。作品展示はもちろん、膨大な資料を収蔵するアーカイブもあり、彼の創作の秘密に迫ることができます。また、故郷にある西脇市岡之山美術館でも、彼の作品に触れることができます。

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

横尾忠則は、国内外に熱心なコレクターを持つ、現代アート市場の重要画家です。特に版画やポスターは、比較的手に入れやすいこともあり、活発に取引されています。

- 版画・ポスターが人気:

一点ものの絵画は非常に高価ですが、市場で多く流通しているのはシルクスクリーンやリトグラフといった版画、そしてポスターです。 - 初期ポスターは希少価値大:

特に1960年代に制作された初版のオリジナルポスターは、現存数が少なく、デザイン史的にも価値が高いため、高額で取引されることがあります。 - サインの有無が重要:

版画やポスターの場合、画家本人の直筆サインが入っているかどうかで価値が大きく変わります。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

まとめ:兵庫のアートが秘める可能性

今回ご紹介した小磯良平、金山平三、東山魁夷、横尾忠則。その作風は三者三様ですが、彼らは皆、兵庫の豊かな土壌からインスピレーションを得て、日本、そして世界へと羽ばたいていきました。

- 小磯良平は、近代都市・神戸の洗練された気品を体現しました。

- 金山平三は、神戸に生まれ、日本の自然の奥深い美しさを見つめ続けました。

- 東山魁夷は、神戸での少年時代の経験を原点に、日本人の魂の故郷を探し求めました。

- 横尾忠則は、西脇の原風景を、世界を驚かせるアートへと昇華させました。

彼らのような巨匠の存在は、兵庫県がいかに豊かな芸術的風土を持つかを物語っています。そして、彼らの作品は、美術館や画廊だけで鑑賞されるものではありません。発表された当時に購入され、あるいは贈答品としてやり取りされ、今もなお多くの作品が、県内のご家庭で大切に受け継がれているはずです。

もしかしたら、価値を知られないまま蔵や押入れに眠っている名作が、まだたくさんあるかもしれません。それは、単なる「古い絵」ではなく、兵庫の文化史を物語る貴重な一片なのです。埃をかぶった額縁の向こうに、思いがけない価値が隠されているかもしれません。

「これは誰の作品だろう?」「価値はあるのかな?」そんな疑問をお持ちの方は、下記のフォームから無料査定をお申し込みください。専門家が丁寧にお答えいたします。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中