【鹿児島県の絵画買取】|黒田清輝をはじめ、県ゆかりの有名画家紹介と作品価値を解説

- 東郷青児

- 絵画買取

- 藤島武二

- 鹿児島県

- 黒田清輝

雄大な桜島に見守られ、豊かな自然と独自の歴史を育んできた地、鹿児島。幕末には日本の近代化を牽引したこの土地は、「進取の気性」に富んだ多くの偉人を輩出してきました。その進取の精神は、政治や産業の分野だけでなく、芸術の世界にも大きなうねりを起こしたことをご存知でしょうか。特に、西洋の新しい風を取り入れた「洋画」の分野において、鹿児島は日本の美術史を塗り替えるほどの天才たちを生み出す土壌となったのです。

その筆頭が、「日本近代洋画の父」と称される黒田清輝。そして、彼に続き、優美でロマンティックな世界を描き出した藤島武二。黒田の指導を受け、画壇の重鎮となった和田英作。甘美な女性像で一世を風靡した東郷青児。そして、パリを魅了した鬼才・海老原喜之助。彼らは皆、この鹿児島の地から羽ばたき、日本の画壇に金字塔を打ち立てました。

この記事では、鹿児島が誇るこれら5人の巨匠たちに焦点を当て、その生涯や作品の魅力、そして彼らと故郷・鹿児島との心温まる関係を紐解いていきます。なぜなら、これほど多くの巨匠が生まれた土地には、彼らが残した数々の作品が、今もなお人々の暮らしの中に静かに息づいている可能性が高いからです。

もしかしたら、あなたのご実家の蔵や、何気なく壁に飾られている一枚の絵画にも、思いがけない価値が眠っているかもしれません…?この記事を読み終える頃には、身近にあるアートが、これまでとは全く違って見えてくるはずです。

目次

黒田清輝:光を運び、日本の画壇を照らした「近代洋画の父」

どんな人?経歴とプロフィール

黒田清輝(くろだ せいき)は、1866年(慶応2年)、薩摩藩士の家に生まれました。当初は法律を学ぶためにフランスへ留学しましたが、現地で絵画の魅力に目覚め、画家の道へ転向するという劇的な経歴の持ち主です。師事したのは、フランスの画家ラファエル・コラン。彼のもとで、戸外の明るい光の下で描く「外光派(がいこうは)」と呼ばれる画風を学びました。

1893年に帰国すると、その明るく鮮やかな作風は、それまでの日本の洋画界に衝撃を与えます。彼は、洋画団体「白馬会」を結成し、後進の指導にあたる一方、東京美術学校(現在の東京藝術大学)の教授として、日本の美術教育の礎を築きました。その功績は芸術分野にとどまらず、帝国美術院の院長や貴族院議員も務めるなど、まさに日本の美術界そのものを牽引した人物でした。

鹿児島との素敵な関係

黒田清輝のアイデンティティは、常に故郷・鹿児島と共にありました。生まれは鹿児島市高見馬場。多感な少年時代を過ごした地の風景や空気は、彼の感性の根底に流れ続けていたことでしょう。

その絆を象徴する劇的なエピソードがあります。1914年(大正3年)、帰省中だった黒田は、あの大正噴火に遭遇します。目の前で噴煙を上げる桜島の姿を、彼はスケッチに残しました。故郷の象徴が荒ぶる姿を目の当たりにした画家の胸に去来した思いは、計り知れません。この出来事は、黒田と鹿児島が分ちがたく結びついていることを示す、力強い物語です。

彼の存在は、今日の鹿児島の文化にも深く根付いています。1954年に開館した鹿児島市立美術館は、黒田清輝という郷土の偉大な先人の存在なくしては語れません。美術館は彼の作品をコレクションの中核と位置づけ、その功績を今に伝えています。黒田清輝は、鹿児島にとって永遠の誇りなのです。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

黒田清輝の「スゴさ」は、一言でいえば「日本の絵画に光をもたらした」ことです。彼以前の日本の洋画は、室内で描かれた、重厚で暗い色調のものが主流でした。そこへ黒田が持ち込んだのが、フランスの印象派を思わせる、明るい自然光にあふれた画風でした。彼の絵は、まるで画面から爽やかな風が吹いてくるかのようで、明治の美術界に革命を起こしたのです。

その特徴的な技法から、彼は「紫派(むらさきは)」と呼ばれることもありました。影を描く際に安易に黒を使わず、紫や青、赤といった色を巧みに混ぜ合わせることで、光の中に存在する豊かな色彩を表現したためです。

また、彼は芸術家として、旧弊な社会通念にも果敢に立ち向かいました。帰国後に出品した裸婦像《朝妝(ちょうしょう)》は、当時大きな社会問題(裸体画論争)を巻き起こしましたが、彼は「ヌードは芸術である」という信念を貫き通しました。これもまた、日本の近代化を推し進めた彼の「進取の気性」の表れと言えるでしょう。

代表作と出会える場所

《湖畔》(1897年)

箱根の芦ノ湖畔で、のちに妻となる照子夫人をモデルに描かれた、近代日本洋画の最高傑作と名高い作品です。涼しげな浴衣姿で団扇を手にする女性の姿は、気品に満ち溢れ、理想の明治女性像として多くの人々に愛されてきました。西洋の技法と日本の情緒が見事に融合した、さに不朽の名作です。美術の教科書で目にした方も多いのではないでしょうか。

(所蔵:東京国立博物館(黒田記念館))

《読書》(1891年)

黒田がフランスで画家として認められるきっかけとなった記念碑的作品。ランプの光の下で読書にふける女性を描いたこの絵は、フランスの権威あるサロン(展覧会)に初めて入選しました。彼の画家としての輝かしいキャリアの幕開けを告げる一枚です。

(所蔵:東京国立博物館)

《舞妓》(1893年)

帰国直後、京都で描かれた作品。舞妓のあでやかな衣装や繊細な表情、そして背景の質感を、卓越した写実技術で描き出しています。国の重要文化財にも指定されている、彼の代表作の一つです。

(所蔵:東京国立博物館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

「近代洋画の父」である黒田清輝の作品は、美術史における重要性が極めて高く、その価値は計り知れません。代表作の多くは既に美術館の所蔵となっているため、個人が所有できる作品が市場に出てくること自体が非常に稀です。

もしご自宅に黒田清輝の作品と思われる絵画がある場合、その価値を判断する上で最も重要なのは、来歴(どのような経緯で所有されてきたか)と真贋(本物であるかどうか)です。彼の地位を考えると、たとえ小さなスケッチやデッサンであっても、また、多少の傷みがあったとしても、非常に高い価値を持つ可能性があります。ご自身で判断せず、まずは専門家による正しい査定を受けることが何よりも大切です。油彩画はもちろん、水彩画や素描であっても、驚くべき評価額が付く可能性があります。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

藤島武二:優雅さとロマンを追い求めた美の探求者

どんな人?経歴とプロフィール

藤島武二(ふじしま たけじ)は、黒田清輝の翌年、1867年(慶応3年)に鹿児島市で生まれました。彼の経歴で非常に興味深いのは、初めは四条派という流派の日本画を学んでいたという点です。しかし、洋画への情熱を捨てきれず、油絵の世界へと転向しました。

彼の才能はすぐに開花し、東京美術学校の助教授に就任。その後、1905年からは4年間にわたり、国費でフランスとイタリアへ留学します。このヨーロッパでの経験が、彼の芸術をさらに昇華させました。帰国後は、黒田清輝亡き後の洋画壇を牽引する重鎮として、半世紀近くにわたり後進の指導にも尽力しました。1937年(昭和12年)には、芸術家にとって最高の栄誉である第1回文化勲章を受章しています。

鹿児島との素敵な関係

藤島武二のキャリアを語る上で欠かせないのが、同郷の先輩である黒田清輝との絆です。実は、東京美術学校の助教授という重要なポストに藤島を推薦したのは、他ならぬ黒田清輝でした。黒田がフランスに滞在中から手紙のやり取りはあったものの、面識がなかった二人。しかし、黒田は同郷の後輩の才能を高く評価し、日本の美術界の未来を託したのです。

これは単なる個人的な関係ではありません。黒田が開拓した道を、藤島が受け継ぎ、さらに発展させていく。この流れは、鹿児島出身の画家たちが、いかに深く連携し、日本の美術界に「薩摩閥」ともいえる大きな影響力を持っていたかを物語っています。故郷が同じであるという繋がりが、一人の才能ある画家の運命を大きく動かし、日本の美術史を豊かにしたのです。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

藤島武二の作品の魅力は、その優雅でロマンティックな雰囲気にあります。彼は、ただ見たものを写すだけでなく、詩的で、どこか夢見るような美しい世界観をカンヴァスの上に創り出しました。

特に、ヨーロッパ留学前に手がけた与謝野晶子の歌集『みだれ髪』や文芸雑誌『明星』の表紙絵は、当時流行していたアール・ヌーヴォーの様式を取り入れた斬新なデザインで、彼の装飾的な才能を世に知らしめました。

そして、彼の名を不滅にしたのが、数々の女性像です。藤島の描く女性は、単なるモデルの肖像画ではなく、気品や内面から滲み出る美しさ、そして時には神話的な雰囲気さえも感じさせます。その洗練された色彩感覚と、装飾性と写実性を両立させた独自のスタイルは、今なお多くの人々を魅了し続けています。

代表作と出会える場所

《黒扇》(1908-09年)

イタリア留学中に描かれた、彼のヨーロッパ時代の最高傑作です。白いヴェールを被ったイタリア人女性が、漆黒の扇を持つ姿は、鮮やかな色彩の対比と、生き生きとした力強い筆致が観る者を惹きつけます。藤島自身もこの作品をこよなく愛し、生涯手元に置いていたと伝えられています。国の重要文化財にも指定されています。

(所蔵:アーティゾン美術館(東京))

《天平の面影》(1902年)

藤島のロマン主義的な作風を代表する一枚。天平時代の衣装をまとった女性が、古代の楽器である箜篌(くご)を奏でる姿を描いています。日本の古典的な主題を、西洋絵画の技法で幻想的に表現したこの作品は、彼の歴史や古典への深い憧憬を感じさせます。

(所蔵:アーティゾン美術館(東京))

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

藤島武二の作品は、美術市場でも安定した高い人気を誇ります。油彩画の場合、作品の大きさや出来栄えによって数万円から100万円以上と幅広い価格帯で取引されています。

査定における最大のポイントは、作品の状態(コンディション)です。制作から100年以上経過している作品も多いため、シミや絵の具の剥落がなく、保存状態が良好なものは非常に希少価値が高くなります。

特に高価買取が期待できるのは、彼の真骨頂である優美な女性像や、詩情あふれる風景画です。ヨーロッパ留学中や、帰国後の円熟期の油彩画は特に評価が高く、もしご自宅で発見された場合は、専門家による査定を強くお勧めします。

和田英作:堅実なリアリズムで画壇を支えた「明治洋画の重鎮」

どんな人?経歴とプロフィール

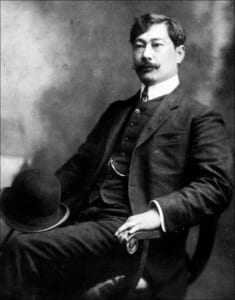

和田英作(わだ えいさく)は、1874年(明治7年)、鹿児島県垂水市に生まれました。幼い頃に家族と上京し、明治学院で洋画の基礎を学びます。その後、原田直次郎らに師事した後、運命の出会いを果たします。それが、フランスから帰国したばかりの黒田清輝でした。

黒田が久米桂一郎と開いた画塾「天真道場」に入門した和田は、黒田から直接、最新の外光派のスタイルを学びます。黒田が東京美術学校に西洋画科を設立すると、藤島武二と同時に助教授に抜擢されるほどの才能の持ち主でした。1900年(明治33年)には、黒田と同じく文部省留学生としてフランスへ渡り、ラファエル・コランに師事します。

帰国後は、長年にわたり東京美術学校の教授、そして校長を務め、帝室技芸員、文化勲章受章と、まさに明治・大正・昭和の日本の洋画壇を支えたアカデミズムの頂点に立った人物です。

鹿児島との素敵な関係

鹿児島県垂水市に生まれた和田英作は、黒田清輝、藤島武二に次ぐ「鹿児島近代洋画第三の巨匠」とも称される存在です。幼くして上京したものの、そのキャリアの出発点において、同郷の偉大な先輩である黒田清輝から直接指導を受けたことは、彼の画業に大きな影響を与えました。

黒田、藤島、そして和田へと続くこの系譜は、鹿児島出身の画家たちがいかに日本の近代洋画の発展に深く関わっていたかを象徴しています。現在も、鹿児島市立美術館をはじめとする鹿児島の美術館には、郷土が誇る巨匠として彼の作品が大切に所蔵されています。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

和田英作の作品の魅力は、その「堅実なリアリズム(写実主義)」にあります。黒田清輝から学んだ明るい外光表現をベースにしながらも、より落ち着いた色調と、対象を丹念に描きこむ誠実な筆致で、独自の画風を確立しました。

その作風は、肖像画、静物画、風景画と多岐にわたりますが、どれも気品があり、格調高い雰囲気をまとっています。特に、晩年にかけて好んで描いた「富士山」や、華やかな「薔薇」の静物画は、彼の真骨頂とも言えるでしょう。日本の洋画界の「お手本」ともいうべき、確かな技術と品格に裏打ちされた世界観が、彼の最大のすごさです。

代表作と出会える場所

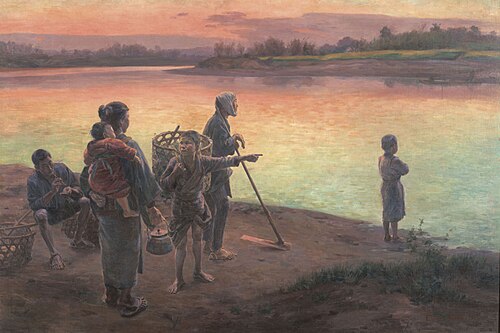

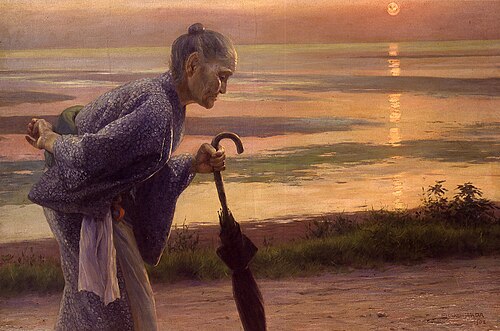

《渡頭の夕暮》(1897年)

出典:Wikipedia

黒田清輝率いる白馬会に出品された、和田英作の初期の代表作。夕暮れの渡し場という日本的な情景を、見事な外光表現で描き出し、若き日の才能を示した名作です。

(所蔵:東京藝術大学大学美術館)

《おうな》(1908年)

出典:Wikipedia

フランス留学から帰国し、文展(文部省美術展覧会)に出品した作品。読書にふける老婦人の姿を、深い精神性を感じさせる落ち着いた筆致で描いています。

(所蔵:東京国立近代美術館)

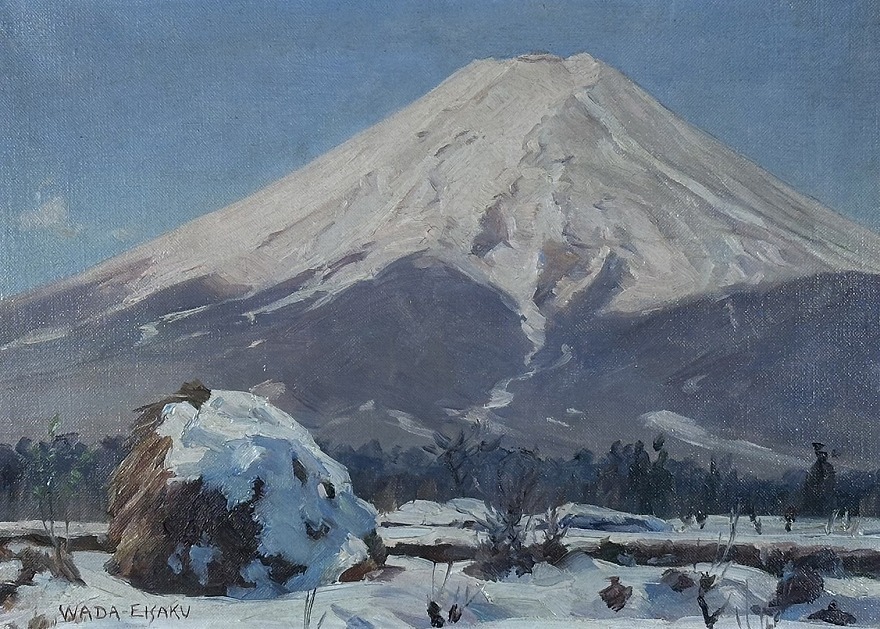

《富士(吉田より)》(1933年)

和田が好んで描いた富士山の作品の一つ。堅実な描写力で、雄大な富士の姿を捉えています。

(所蔵:鹿児島市立美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

文化勲章を受章し、東京美術学校の校長まで務めた和田英作の作品は、美術史的な価値が非常に高く、市場でも安定した評価を得ています。そのアカデミックで格調高い作風は、時代を経ても色褪せない魅力を持っています。

特に高価買取が期待できるのは、人気の高い「富士山」や「薔薇」が描かれた油彩画です。また、皇室の肖像画なども手がけた彼の確かな技術が光る人物画も評価されます。作品の状態が良好であれば、その価値はさらに高まります。ご自宅に気品ある風景画や静物画があれば、ぜひ一度専門家にご相談ください。

東郷青児:モダン都市の哀愁を描いた甘美な詩人

どんな人?経歴とプロフィール

東郷青児(とうごう せいじ)は、黒田、藤島から少し後の世代、1897年(明治30年)に鹿児島市で生まれました。彼はさに「早熟の天才」でした。わずか18歳で開いた初個展は「日本初のキュビスム(立体派)」と評され、画壇に衝撃を与えます。翌年には、革新的な作品《パラソルさせる女》で二科賞を受賞し、若くしてスター画家の仲間入りを果たしました。

1921年からは7年間にわたりフランスに留学。ピカソら最先端の芸術家たちと交流し、未来派の運動にも参加するなど、ヨーロッパの空気を存分に吸収します。帰国後は、前衛芸術家たちの団体「二科会」の中心人物となり、後には長きにわたって会長を務めました。その功績は国際的にも認められ、フランス政府から芸術文化勲章を授与されています。現在、新宿にあるSOMPO美術館は、もともと彼の功績を記念して東郷青児美術館として設立されたものです。

鹿児島との素敵な関係

東郷青児は、黒田清輝、藤島武二、和田英作と続く、鹿児島が生んだ近代洋画の巨匠たちの系譜、その輝ける星の一人です。彼の芸術の旅路は、同じく鹿児島にルーツを持つ画家・有島生馬(ありしま いくま)との出会いから本格的に始まりました。これもまた、故郷の繋がりが次世代の才能を育んだ美しい物語と言えるでしょう。

鹿児島の地で生を受け、東京で才能を開花させ、そして世界の中心パリで自らの芸術を磨き上げた東郷の生涯は、まさに故郷・薩摩の「進取の気性」を体現したものでした。彼は、何百万人もの心を捉える、全く新しい美の世界を創造したのです。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

東郷青児の芸術は、そのキャリアの中で劇的な変化を遂げたことで知られています。初期はキュビスムや未来派といった難解な前衛芸術を探求していましたが、フランスからの帰国後、徐々に彼独自のスタイルを確立していきます。それが、あまりにも有名な「青児美人(せいじびじん)」です。

そのスタイルは、一度見たら忘れられません。なめらかな曲線で描かれた、現実離れした美しい女性像。すらりと伸びた手足、伏せられた大きな瞳、陶器のように滑らかな肌。そして、パステル調の淡く優しい色彩が、甘く、切なく、どこか物憂げな独特の雰囲気を醸し出しています。

一部の批評家からは「通俗的すぎる」と揶揄されることもありましたが、彼の描くロマンティックな世界は、戦後の復興期を生きた人々の心を深く捉えました。彼の絵は、雑誌の表紙や企業のポスター、包装紙などにも広く使われ、昭和という時代のモダンな感性を象徴する存在となったのです。

代表作と出会える場所

《望郷》(1959年)

まさに「青児美人」の代名詞ともいえる作品。東郷独特のフォルムで描かれた女性が、古代ギリシャの神殿を思わせる建物の前に佇んでいます。甘美な哀愁とノスタルジーに満ちたこの作品は、彼の成熟したスタイルを完璧に示しており、展覧会では一般投票による「大衆賞」を受賞するなど、絶大な人気を博しました。

(所蔵:SOMPO美術館(東京))

《サルタンバンク》(1926年)

フランス留学時代に描かれた、旅芸人の一座を描いた作品です。後の甘美な作風とは異なり、ピカソの「青の時代」や「ばら色の時代」を思わせる、哀愁を帯びた画風が特徴です。彼の芸術の原点を知る上で非常に重要な一枚と言えます。

(所蔵:東京国立近代美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

東郷青児の作品は、現在も非常に人気が高く、活発に取引されています。特に、彼の代名詞である「青児美人」を描いた油彩画や水彩画の原画は、希少性も相まって高価買取が期待できます。

中でも、コレクターからの需要が特に高いモチーフがあります。それは、女性がバラの花を持っている作品や、背景にお城や高い塔が描かれている作品です。これらのモチーフは東郷作品の中でも特に人気が高く、査定額も高くなる傾向にあります。

しかし、東郷青児の作品について語る上で、一つ非常に重要な注意点があります。それは、彼の絶大な人気ゆえに、市場には残念ながら多くの贋作(がんさく)が出回っているという事実です。一見して東郷青児の作品に見えても、専門家でなければ真贋の判断は極めて困難です。

だからこそ、もしご自宅に東郷青児の作品と思われる絵画があれば、専門家による鑑定が不可欠となります。作品の価値を正しく知るための第一歩は、それが本物であるかを確認すること。「東郷青児鑑定委員会」が発行する鑑定書があれば、その価値は確固たるものになります。本物の作品には、あなたが想像する以上の価値が秘められているかもしれません。

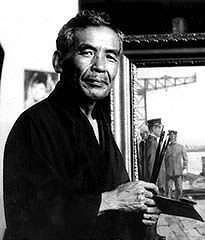

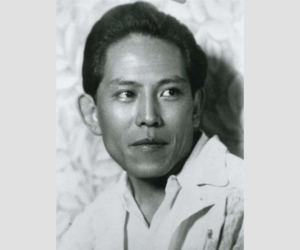

海老原喜之助:パリを魅了した「エビハラ・ブルー」の鬼才

出典:Wikipedia

どんな人?経歴とプロフィール

海老原喜之助(えびはら きのすけ)は、1904年(明治37年)、鹿児島市に生まれました。鹿児島県立志布志中学校を卒業後、画家を志して上京。同郷の有島生馬に師事し、川端画学校で学びます。そして1923年、わずか19歳で単身フランスへ渡りました。

パリでは、同じく日本から渡っていた藤田嗣治(ふじた つぐはる)に師事。瞬く間に才能を開花させた海老原は、現地の権威ある展覧会サロン・ドートンヌに入選します。彼は、シャガールやモディリアーニら外国人画家たちが集った「エコール・ド・パリ」の一員として、次代を担う画家としてパリの画壇から大きな注目を集めました。

1934年に帰国すると、「独立美術協会」の中心メンバーとして活躍。戦後は熊本を拠点に、力強い作品を次々と発表し、毎日芸術賞など数々の権威ある賞を受賞。国際的に活躍した、鹿児島が誇る鬼才です。

鹿児島との素敵な関係

鹿児島市に生まれた海老原は、そのキャリアの第一歩を、同郷の画家・有島生馬に師事することから始めました。また、戦後の1950年には、その輝かしい功績に対して「第1回南日本文化賞」が贈られています。

黒田清輝や藤島武二らが築いた「アカデミズム」とは異なる道、すなわち前衛的な「在野」の画家として、故郷・鹿児島の芸術文化に新たな風を吹き込み、後進の画家たちにも大きな影響を与えました。鹿児島市の児玉美術館など、県内の美術館でも彼の力強い作品に出会うことができます。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

海老原喜之助の作品は、一度見たら忘れられないほどの強烈な個性を持っています。その最大の特徴は、「エビハラ・ブルー」と呼ばれる、深く、鮮烈な青色です。この独特の青色を用いて描かれた作品は、詩情と力強さにあふれています。

また、彼の描くモチーフは非常にダイナミックです。特に彼が愛した「馬」の絵は有名で、荒々しい筆致で描かれた馬の姿は、まるで画面から飛び出してくるかのような生命力に満ちています。他にも、スキーヤーやサーカス、船といった日常的なモチーフを、独自の感性で切り取り、時代性を反映させた力強い作品へと昇華させました。その圧倒的な個性と画力こそが、彼がパリの目利きたちを唸らせた「すごさ」の源泉です。

代表作と出会える場所

《姉妹ねむる》(1927年)

パリ時代に描かれ、現地の画商に認められるきっかけとなった作品。エコール・ド・パリの画家らしい、哀愁と詩情に満ちた静かな魅力を持つ一枚です。

(所蔵:東京国立近代美術館)

《曲馬》(1935年)

帰国後、独立美術展に出品した作品。彼が得意とした「馬」と「サーカス」が融合した、ダイナミックな構図と筆致が光る代表作です。

(所蔵:熊本県立美術館)

《蝶》(1959年)

戦後の円熟期に描かれ、第5回日本国際美術展で最優秀賞、翌年に毎日芸術賞を受賞した傑作。彼の評価を不動のものとしました。

(所蔵:知足美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

エコール・ド・パリの一員として国際的な評価も高い海老原喜之助の作品は、日本国内の美術市場でも非常に高い人気を誇ります。その力強い作風は、コレクターからの需要が絶えません。

特に高価買取が期待できるのは、やはり**人気のモチーフである「馬」が描かれた油彩画です。また、彼の代名詞でもある「エビハラ・ブルー」**が印象的に使われた作品も、非常に高い評価が付きやすい傾向にあります。彼は油彩画だけでなく、多くのデッサン(素描)も残しており、それらも作品の出来栄えによっては高額で取引されます。ご自宅に眠る力強い筆致の絵画が、もしかしたら海老原喜之助の作品かもしれません。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

まとめ:鹿児島のアートが秘める可能性

黒田清輝、藤島武二、和田英作、東郷青児、そして海老原喜之助。薩摩の「進取の気性」を受け継いだ5人の巨匠たちは、それぞれが日本の近代美術史に大きな足跡を残しました。黒田が西洋の光と風を日本に運び、藤島と和田がそれを日本のアカデミズムとして確立し、東郷と海老原がそれを独自の感性で大衆の心に、あるいは世界に響く芸術へと昇華させたのです。

これほどの才能が集中して生まれた鹿児島という土地には、まだ光の当たっていない、価値ある美術品が数多く眠っているに違いありません。それは、蔵の奥で静かに出番を待つ一枚の油絵かもしれません。あるいは、おじい様やおばあ様から譲り受け、客間に飾られたままになっている肖像画かもしれません。

それらは単なる「古い絵」ではありません。鹿児島が誇るべき文化遺産の一部であり、日本の美術史を物語る貴重な証人なのです。その価値を知り、大切に受け継いでいくことは、現代に生きる私たちの重要な役割と言えるでしょう。

あなたのご自宅やご実家の片隅に、鹿児島ゆかりの画家の作品は眠っていませんか? 譲り受けたけれど、誰の作品かわからない。価値があるものなのか、見当もつかない。そんな一枚が、もしかしたら…。

「これは誰の作品だろう?」「価値はあるのかな?」そんな疑問をお持ちの方は、下記のフォームから無料査定をお申し込みください。専門家が丁寧にお答えいたします。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中