【岡山県の絵画買取】|竹久夢二をはじめ、県ゆかりの有名画家紹介と作品価値を解説

- 小野竹喬

- 岡山県

- 浦上玉堂

- 竹久夢二

- 絵画買取

- 雪舟

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた岡山県。古くから交通の要衝として栄え、独自の文化を育んできたこの土地は、実は日本美術史にその名を刻む多くの巨匠たちを輩出した「美術王国」でもあります。室町時代に水墨画を芸術の域へと高めた雪舟、大正ロマンの哀愁を絵筆に込めた竹久夢二、日本の穏やかな自然を生涯描き続けた小野竹喬。そして武士の身分を捨てて自由な表現を追い求めた浦上玉堂。彼らがこの岡山の地で生まれ、あるいは人生の重要な転機を迎えたことは、決して偶然ではありません。

この偉大な芸術家たちの魂は、岡山県立美術館の壁の中にだけ存在するわけではありません。それは地域の誇りとして語り継がれ、そして、もしかしたら、あなたの家族が代々受け継いできた一枚の絵の中に、静かに息づいているのかもしれないのです。

「うちにあるこの古い掛軸、もしかして…」「蔵の整理をしていたら、作者の分からない絵が出てきた」。そんな経験はありませんか?

この記事では、岡山が誇る代表的な画家たち、雪舟、竹久夢二、浦上玉堂、小野竹喬の生涯と作品の魅力、そして気になる「市場での価値」を、美術に詳しくない方にも分かりやすく解説します。もしかしたら、あなたのご実家の蔵や押し入れの片隅にも、岡山が誇る巨匠の作品が静かにその価値を認められる日を待っているのかもしれません。この記事が、そんな可能性の扉を開くお手伝いとなれば幸いです。

目次

雪舟:日本水墨画を確立した「画聖」

どんな人?経歴とプロフィール

日本美術史上、最も偉大な画家の一人として「画聖」と称えられる雪舟等楊(せっしゅうとうよう)。彼の芸術の原点は、ここ岡山にあります。

雪舟は1420年、備中国赤浜(現在の岡山県総社市)の武家の家に生まれました。幼くして近くの宝福寺に入り禅僧としての道を歩み始めますが、その後、才能を見出されて京の都へ上り、室町幕府の御用絵師も務めた画僧・周文(しゅうぶん)のもとで絵を学びます。

雪舟の人生と芸術における最大の転機は、48歳の時に遣明船に乗り、水墨画の本場である中国(明)へ渡ったことです。約2年間の滞在中、彼は中国の雄大な自然に直接触れ、現地の画家たちと交流しました。それまでの日本の水墨画が中国絵画の模倣の域を出なかったのに対し、雪舟は本場の技術を吸収しつつも、日本の自然観に基づいた、より力強く構築的な独自の画風を確立します。

帰国後、彼は日本の水墨画を単なる模倣から、独自の精神性を表現する芸術へと昇華させました。その功績により、彼の作品のうち6点が国宝に指定されるなど、後世に計り知れない影響を与え続けています。

岡山との素敵な関係

雪舟と岡山との絆を語る上で欠かせないのが、総社市の宝福寺で過ごした少年時代のある有名な逸話です。

絵を描くことが大好きだった小僧時代の雪舟。ある日、絵に夢中になるあまり師匠に叱られ、お堂の柱に縛り付けられてしまいます。反省するよう言われたものの、悲しさと悔しさで涙が止まりません。その時、彼は床に落ちた自らの涙を足の指につけ、一匹の鼠を描きました。しばらくして様子を見に来た師匠は、その鼠があまりに見事な出来栄えで、まるで本物のように見えたため、腰を抜かすほど驚いたといいます。

この「涙で描いた鼠」の物語は、単なる微笑ましい伝説ではありません。それは、雪舟の天賦の才が、まさしくこの岡山の地で芽吹いたことを象徴しています。全国的に知られる偉大な「画聖」も、元をたどれば岡山の地を駆け回った一人の少年だったのです。この物語は、歴史上の偉人をぐっと身近な存在に感じさせ、地元の人々の心に深い誇りを刻み込んできました。現在も総社市には2020年に開園した「雪舟生誕地公園」があり、彼が岡山の偉大な息子であることが大切に語り継がれています。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

雪舟の絵の何が「スゴイ」のか。それは、それまでの日本の絵画の常識を打ち破った、その力強さと独創性にあります。

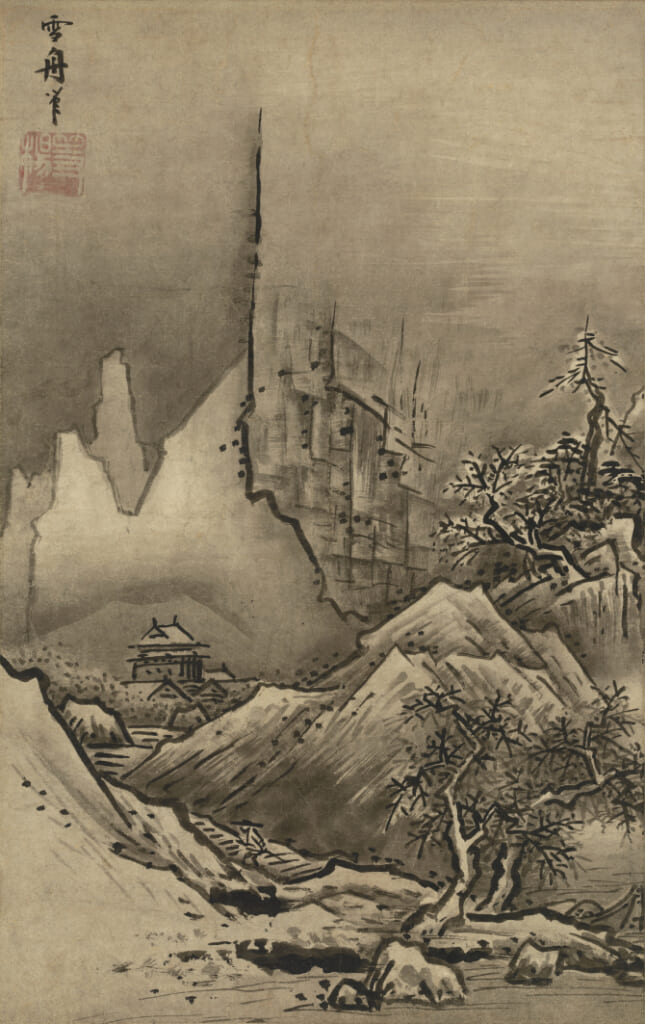

中国から帰国した雪舟は、単に美しい風景を写し取るのではなく、自然の骨格や構造そのものを捉え、画面の中に再構築するような画風を確立しました。その特徴が最もよく表れているのが、国宝《秋冬山水図》のうちの「冬景」です。

この絵で最も印象的なのは、画面中央を縦に貫く、一本の力強い墨の線。これは雪の積もった断崖絶壁を表していますが、その描き方は非常に大胆です。まるでデザインナイフで空間を切り裂いたかのような鋭い直線は、冬の厳しさ、自然の雄大さ、そして張り詰めた静寂を、見る者に強く印象付けます。細部を省略し、本質だけを力強く描き出すその手法は、現代の抽象絵画にも通じる革新的なものでした。雪舟は、墨と紙だけで、自然の魂を描き出すことに成功したのです。

代表作と出会える場所

雪舟の傑作は、日本の至宝として各地の美術館に所蔵されています。その代表作に触れることで、彼の芸術の神髄を感じることができるでしょう。

《秋冬山水図》(15世紀末~16世紀初)

国宝。特に「冬景」の切り立つような崖の表現は、雪舟の力強い画風を象徴する作品です。

(所蔵:東京国立博物館)

《天橋立図》(1501-1506年頃)

国宝。日本三景の一つを、まるで上空から見下ろすように描いた壮大な実景図です。

(所蔵:京都国立博物館)

《破墨山水図》(1495年)

国宝。墨を散らすように描く「破墨」技法を駆使し、形よりも気配や雰囲気を表現した心象風景です。

(所蔵:東京国立博物館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

「もし自宅から雪舟の作品が見つかったら?」と想像するだけで胸が躍りますが、その価値はどれほどのものなのでしょうか。

まず、雪舟の真作が市場に出てくることは極めて稀であり、もし本物と鑑定されれば、その価値は数億円、あるいはそれ以上になる可能性も十分にあります。まさに国宝級の発見と言えるでしょう。

しかし、ここで重要なポイントがあります。雪舟はあまりにも偉大な画家であったため、後の時代の多くの画家たちが、彼を学ぶために作品を模写しました。特に、江戸時代に幕府の御用絵師を務めた狩野派の画家たちは、雪舟の絵を熱心に研究し、数多くの優れた模写を残しています。

つまり、ご自宅で見つかった作品が「雪舟の模写」であったとしても、それが安価な複製品とは限らないのです。もしそれが歴史ある狩野派の絵師による質の高い模写であれば、それ自体が美術品として数十万円、場合によってはそれ以上の価値を持つ可能性があります。真作か模写か、そしてその模写がどのような価値を持つのかを判断するには、専門家の深い知識と経験が不可欠です。「これは模写だから価値がない」と自己判断せず、一度専門家に見てもらうことが非常に重要です。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

竹久夢二:大正ロマンを紡いだ憂愁の詩人画家

どんな人?経歴とプロフィール

物憂げで大きな瞳、柳のようにしなやかな身体。一度見たら忘れられない独特の美人画で一世を風靡した画家、竹久夢二(たけひさゆめじ)。彼もまた、岡山が生んだ不世出の芸術家です。

1884年、岡山県邑久郡本庄村(現在の瀬戸内市)の造り酒屋に生まれた夢二は、画家を志して上京。特定の画壇や師匠に弟子入りすることなく、独学で自らの道を切り開きました。新聞や雑誌の挿絵、絵葉書などで発表された彼の描く女性像は「夢二式美人」と呼ばれ、瞬く間に大衆の心を掴みます。

夢二の才能は絵画だけに留まりませんでした。代表作「宵待草」に代表される詩人としての一面や、着物の柄、本の装幀、日用品のデザインまで手掛けるモダンなグラフィックデザイナーの先駆けでもありました。その生涯は、妻のたまき、永遠の恋人とうたわれた彦乃、最後のモデルとなったお葉など、多くの女性たちとの情熱的な恋愛に彩られ、彼女たちは夢二の芸術に絶えずインスピレーションを与え続けました。

岡山との素敵な関係

夢二にとって岡山は、単なる出身地ではなく、彼の芸術の源泉ともいえる特別な場所「ふるさと」でした。都会の喧騒の中で彼が描き続けたノスタルジックな世界観の根底には、少年時代を過ごした岡山の穏やかな風景や、そこで育まれた豊かな感受性があったのです。

その証拠に、夢二の芸術を顕彰する最も重要な拠点は岡山にあります。後楽園のほど近くに佇む「夢二郷土美術館」は、地元の人々の熱意によって設立され、夢二の肉筆画コレクションとしては国内随一の質と量を誇ります。また、瀬戸内市には彼が生まれた家が「夢二生家」として保存・公開されており、今も多くのファンが訪れています。

夢二が描いた作品の中に漂う、どこか懐かしく、切ない空気。それは、急速に近代化していく時代の中で失われつつあった日本の原風景への憧れであり、彼自身の心の中に生き続けた「ふるさと岡山」の面影だったのかもしれません。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

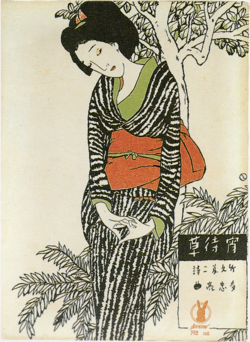

夢二の作品の魅力は、なんといっても「夢二式美人」と称される、その独特な女性像に集約されます。

夢二が描く女性は、ただ美しいだけではありません。大きく潤んだ瞳には喜びよりも憂いが宿り、華奢な身体つきは、触れたら壊れてしまいそうな儚さを感じさせます。彼女たちがまとう着物や洋服は、和と洋が混じり合った大正時代ならではのモダンなファッション。夢二は、新しい時代の自由な空気と、その裏側にある人々の不安や切なさといった、目に見えない「時代の感情」を、女性の姿を通して描き出したのです。

その集大成といえるのが、最高傑作と名高い《黒船屋》です。白い肌の女性が抱きかかえる大きな黒猫。その黒が、女性の肌の白さと儚さを一層際立たせています。彼女の視線はどこか遠くを見つめ、見る者の心に深い余韻を残します。この一枚の絵には、伝統的な浮世絵の美意識と西洋絵画の影響、そして夢二自身の恋愛の物語が溶け合い、彼にしか描けないセンチメンタルな世界が完璧に表現されているのです。

代表作と出会える場所

夢二の甘く切ない世界に浸れる場所は、彼のふるさと岡山をはじめ、全国に点在しています。

《黒船屋》(1919年)

夢二の最高傑作。憂いを帯びた表情の女性と黒猫が描かれ、夢二式美人のすべてが凝縮されています。

(所蔵:竹久夢二伊香保記念館)

《立田姫》(制作年不詳)

秋の女神を描いた作品。夢二の叙情的な作風が際立つ、日本画の代表作の一つです。

(所蔵:夢二郷土美術館)

《宵待草》(1912年)

夢二が作詞した有名な歌の詩画。彼の詩人としての一面を象徴する作品です。

(詩画集として出版)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

大正ロマンを象徴する画家として、竹久夢二の作品は今なお絶大な人気を誇り、美術市場でも活発に取引されています。

夢二の作品の価値を考える上で、まず重要なのは「肉筆画」か「版画」かという点です。彼自身が絵筆で直接描いた一点ものの肉筆画は非常に価値が高く、特に人気の美人画であれば、作品によっては数百万円の値が付くことも珍しくありません。一方、木版画などの版画作品も、当時のものには骨董的な価値があり、数万円から数十万円で取引されることがあります。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

浦上玉堂:自由を求めた武士の画家

どんな人?経歴とプロフィール

江戸時代、厳格な身分制度が敷かれていた社会で、安定した武士の地位を捨て、芸術家として生きる道を選んだ人物がいました。それが、岡山が生んだ孤高の文人画家、浦上玉堂(うらがみぎょくどう)です。

1745年、備中鴨方藩(現在の浅口市あたり)の藩士の家に生まれた玉堂は、若くして家督を継ぎ、藩主の側近として勤勉に仕えました。しかしその一方で、彼の魂は学問や芸術の世界に深く惹かれていました。特に七弦琴の名手として知られ、詩作や書にも優れた才能を発揮します。

文人としての生活への憧れが募る中、玉堂は人生を揺るがす大きな決断を下します。50歳の時、二人の息子を連れて脱藩。武士という身分を捨て、琴と筆だけを携えた自由な芸術家として、諸国を旅する後半生を選んだのです。これは、当時の社会常識からすれば考えられない、極めて大胆な生き方でした。彼は何ものにも縛られず、自らの内面と向き合い、魂の表現として絵を描き続けたのです。

岡山との素敵な関係

玉堂は物理的には岡山を離れましたが、彼の芸術家としてのアイデンティティは、彼が捨て去った「岡山の武士」という出自と深く結びついています。安定を捨ててまで表現者として生きることを選んだ彼の生き様そのものが、彼の芸術に強い精神性を与えています。

そして現代、彼の芸術は再び岡山の地へと還ってきました。「岡山県立美術館」は、玉堂の作品の国内有数のコレクションを誇ります。特に、倉敷を拠点とした大実業家・大原家から寄贈された一級品のコレクションが加わったことで、岡山は玉堂の芸術を研究し、鑑賞するための最も重要な場所となったのです。故郷を飛び出した自由な魂は、時を経て、今また故郷で最も輝いていると言えるでしょう。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

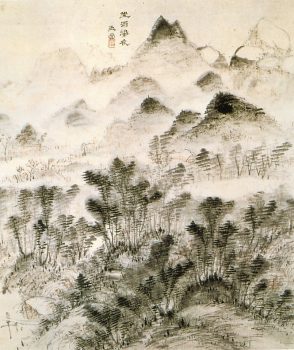

浦上玉堂の絵は、目で見る「音楽」と評されます。琴の名手であった彼の作品には、独特のリズムと響きが満ちています。

彼が描いたのは、ほとんどが山水画です。しかしそれは、現実の風景を忠実に写したものではありません。渇いた筆でかすれた線を描いたり、墨を幾重にも塗り重ねて深い闇を表現したりと、技巧を凝らして描かれるのは、彼自身の心象風景、つまり「心の景色」でした。風の音、水のせせらぎ、岩の質感、そして自然と対峙した時の自身の感情。そうした目に見えないものすべてを、墨の濃淡と筆のタッチだけで表現しようとしたのです。

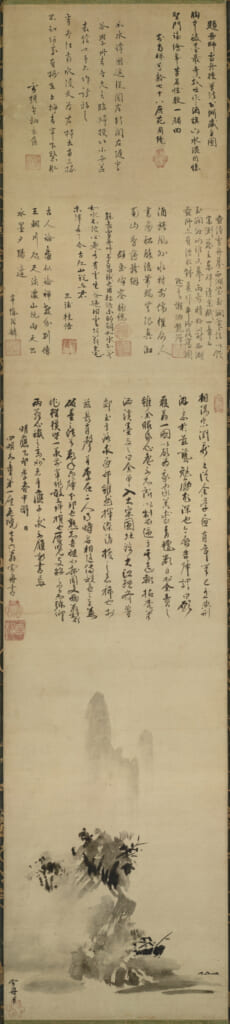

その頂点に立つのが、国宝《東雲篩雪図(とううんしせつず)》です。題名は「凍てつく雲が雪をふるい落とす図」といった意味で、雪に閉ざされた山中の厳しくも静謐な情景が描かれています。幾度も塗り重ねられた墨は、しんしんと降る雪の気配と、夜の闇の深さを表現し、見る者を荘厳な精神世界へと誘います。この作品は、ノーベル賞作家の川端康成が愛蔵したことでも知られ、その芸術性の高さを物語っています。

代表作と出会える場所

玉堂の魂が宿る山水画は、彼の故郷である岡山の美術館で数多く見ることができます。

《東雲篩雪図》(1811年頃)

国宝。玉堂の最高傑作。墨の濃淡だけで、雪に閉ざされた世界の静寂と厳しさを描き出しています。

(所蔵:公益財団法人川端康成記念会)

《山雨染衣図》(制作年不詳)

重要文化財。「山の雨が衣を濡らす」という詩的な情景。瑞々しい墨の使い方が見事です。

(所蔵:岡山県立美術館)

《山澗読易図》(60代後半)

玉堂の作品の中でも最大級の大きさ。雄大な自然の中で思索にふける文人の理想郷を描いています。

(所蔵:岡山県立美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

浦上玉堂は、通好みの文人画家として専門家やコレクターから非常に高く評価されており、その希少性から作品は高値で取引されます。

玉堂の作品価値を判断する上で、最も重要なのが「制作された年代」です。彼は脱藩後、長い年月をかけて独自の画風を確立していった「大器晩成」の画家でした。そのため、彼の芸術が最も円熟し、独創性を極めたのは60歳以降の晩年期とされています。

したがって、美術市場では、若い頃の作品よりも、この晩年期に描かれた作品が特に高く評価される傾向にあります。もしご自宅に玉堂と思われる作品があった場合、それが彼の画業のどの時期に描かれたものかによって、価値が大きく変わってくる可能性があるのです。この年代を見極めるには、落款や画風の変遷に関する専門的な知識が求められます。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

小野竹喬:日本の「自然の香り」を描いた文化勲章画家

どんな人?経歴とプロフィール

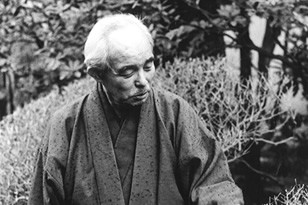

近代日本画の巨匠であり、文化勲章も受章した小野竹喬(おの ちっきょう)。彼もまた、岡山が誇る偉大な芸術家の一人です。

1889年(明治22年)、岡山県笠岡市に生まれた竹喬は、14歳という若さで京都へ出て、近代日本画の大家・竹内栖鳳(たけうち せいほう)に弟子入りします。その後、京都市立絵画専門学校(現在の京都市立芸術大学)で学び、同級生の土田麦僊(つちだ ばくせん)らと共に、新しい日本画を創造しようと「国画創作協会」を結成。ヨーロッパへ渡り、西洋絵画の表現も吸収しました。

75年にもおよぶ長い画業の中で、初期の南画(中国由来の画風)から、西洋の影響を受けた革新的な表現、そして戦後は日本の穏やかな自然を見つめる独自の画風へと、作風を大きく変遷させた探求の画家でした。1976年(昭和51年)に文化勲章を受章し、名実ともに日本画の頂点を極めました。

岡山との素敵な関係

竹喬にとって、生まれ故郷である岡山県笠岡市は、生涯を通じて特別な場所であり続けました。彼は1966年(昭和41年)に笠岡市の名誉市民に選ばれています。

そして彼の死後、その偉大な業績をたたえ、ご遺族から寄贈された作品などを核として、1982年(昭和57年)に「笠岡市立竹喬美術館」が開館しました。この美術館は、竹喬芸術の殿堂として、初期から晩年に至るまでの代表作やスケッチなど数多くの作品を所蔵・展示しており、今もなお多くのファンが彼の描いた日本の風景に触れるために訪れています。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

小野竹喬の作品の最大の魅力は、日本のありふれた自然風景の中に「香り」や「移ろい」といった、目に見えないものまで描き出した点にあります。

画風が大きく変わった彼ですが、特に評価が高いのが戦後の作品です。それまでの力強い表現から一転し、明るく柔らかな色彩と、単純化されたおおらかな線で、日本の四季の風景を描きました。

有名なのは、夕焼け空を描いた「茜空」のシリーズや、松尾芭蕉の句を絵にした「奥の細道句抄絵」シリーズです。例えば、真っ赤に染まる夕空と、その下で静かに佇む木々を描いた作品は、単なる風景画を超えて、見る人の心に「懐かしさ」や「温かさ」といった感情を直接語りかけてくるようです。派手さはありませんが、何度見ても飽きない深い味わいこそが、竹喬作品の真骨頂です。

代表作と出会える場所

竹喬の作品世界に浸るには、故郷・笠岡市の美術館が最適です。

《波切村(なきりむら)》(1918年)

国画創作協会の第1回展に出品された、初期の代表作。西洋絵画の影響も感じさせる革新的な作品で、国の重要文化財に指定されています。

(所蔵:笠岡市立竹喬美術館)

《夕映》(1960年)

竹喬の代名詞ともいえる「茜空」シリーズの一つ。夕焼けの光と影が織りなす詩的な風景が描かれています。

(所蔵:笠岡市立竹喬美術館)

「奥の細道句抄絵」シリーズ(1976年)

最晩年に手がけた連作。芭蕉の句の世界観を、明るく清澄な色彩で表現した傑作です。

(所蔵:京都国立近代美術館、笠岡市立竹喬美術館 ほか)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

文化勲章受章画家である小野竹喬の作品は、現在の美術市場でも非常に高く評価されています。

竹喬の作品は、画風の変遷によって評価が異なる傾向があります。一般的に最も人気があり、高価買取が期待できるのは、戦後に描かれた、明るいパステル調の色彩で日本の風景を描いた作品です。特に「茜空」のシリーズや、「富士山」をモチーフにした作品は人気が高く、状態や構図によっては数百万円の価値が付くこともあります。

一方、初期の南画風の作品や、墨を主体とした作品も、もちろん価値はありますが、色鮮やかな晩年の作品に比べると、査定額は落ち着く傾向があります。ご自宅に竹喬の作品と思われる絵画がございましたら、それがどの時代の、どのようなモチーフの作品なのかが価値を見極める重要なポイントとなります。

まとめ:岡山のアートが秘める無限の可能性

室町時代に日本の水墨画を確立した雪舟。大正というモダンな時代のセンチメンタリズムを表現した竹久夢二。そして封建社会の中で芸術家としての自由を貫いた浦上玉堂。そして、日本の穏やかな自然の「香り」を描き続けた小野竹喬。 時代も作風も全く異なる三人の巨匠たちですが、彼らの人生は確かに岡山という土地と交差し、その芸術はここから花開きました。

彼らの存在は、岡山がいかに豊かな文化的土壌を持つ土地であるかを雄弁に物語っています。そして、この偉大な芸術の遺産は、美術館に収められているものだけが全てではありません。岡山の歴史の中では、今回ご紹介した画家たち以外にも多くの優れた芸術家たちが活躍してきました。

岡山という土地には、まだ光の当たっていない価値ある美術品が、数多く眠っている可能性があります。一枚の絵が、家族の歴史だけでなく、岡山の豊かな文化史そのものを語りかけてくるかもしれません。それは、あなたにとって、そして次の世代にとって、かけがえのない宝物となる可能性を秘めているのです。

「これは誰の作品だろう?」「価値はあるのかな?」そんな疑問をお持ちの方は、下記のフォームから無料査定をお申し込みください。専門家が丁寧にお答えいたします。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中