2025.10.28

涼を呼ぶガラス ― 薩摩切子との出会い

先日、弊社で薩摩切子の展示会を開催しました。猛暑が続いた夏、せめてガラスの透明感で涼を感じていただければと企画したものです。会場には国内外から多くのお客様が訪れ、光を受けて輝く器の美しさに見入っていました。

切子は季節を問わず楽しめる器ですが、その凛とした佇まいから夏に特に人気があります。俳句の季語としても扱われることがあるほどで、見た目の涼やかさが季節感を引き立てます。あるご婦人は、「この器で酢の物を盛ると、味まで引き締まるよう」と笑顔で話されていました。器の形や色が食卓の雰囲気を変える――まさに“用の美”を感じる瞬間です。

薩摩で生まれたガラス芸術の系譜

薩摩切子は、江戸時代の末期、現在の鹿児島県で誕生しました。1846年(弘化3年)、島津藩第27代藩主・島津斉興の時代にガラス製造が始まり、その後を継いだ28代藩主・島津斉彬が西洋のガラス技術を導入して色ガラスづくりを推し進めました。薩摩藩の新しい産業として発展し、藩の威信をかけて取り組まれたのです。

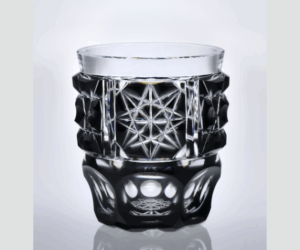

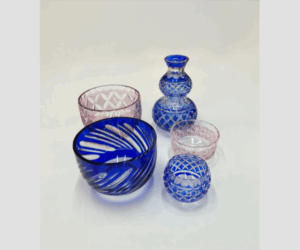

薩摩切子の最大の特徴は、色ガラスの上に透明なガラスを重ねて作る「色被せ(いろきせ)」の技法です。職人は手作業でガラスを削り、カットの深さを変えることで色が淡くなったり濃くなったりする「ぼかし」を表現します。光を通すと、色が内側から溶け出すように変化し、見る角度によってまったく違う表情を見せます。

しかし、この技術は幕末の混乱とともに途絶えました。1858年に斉彬が急死し、その後の戦乱で工場が焼失。薩摩切子はわずか数十年の短い栄華を残して姿を消します。

再び光を取り戻すのは、約110年後の1980年代。鹿児島の職人たちが残された資料と試作品をもとに復元を試み、試行錯誤の末に見事復活を遂げました。現在では「島津薩摩切子工房」などで製作が続けられ、黎明館(鹿児島県歴史資料センター)などでも作品を見ることができます。

江戸切子との歩みの違い

切子といえば、東京の伝統工芸「江戸切子」もよく知られています。実はこの二つ、同時期に生まれながらも全く異なる方向で発展しました。

江戸切子は、薄く吹いた透明ガラスを浅くカットして作られるのが特徴。直線的でシャープな模様が多く、光を反射してキラリと輝く繊細な印象があります。対して薩摩切子は、厚みのあるガラスに深くカットを施すことで、グラデーションを活かした柔らかな輝きを生み出します。

つまり、江戸切子が「線の美」を極めたものなら、薩摩切子は「色の美」を追求したもの。どちらも熟練職人の手作業による緻密な技術の結晶ですが、薩摩切子の“ぼかし”は世界でも他に例のない表現です。光が器の中で溶け合うように変化する様は、まさに「光を刻む芸術」と言えるでしょう。

伝統が息づく、今の暮らしへ

いま、薩摩切子は再び多くの人に親しまれています。料亭や鮨店では小鉢や器として用いられ、涼を演出する酒器はお酒好きの間でも人気です。現代の食卓に自然に溶け込みながら、伝統の美を静かに伝えています。

先日、テレビで紹介された老舗料亭でも、季節感を大切にした演出の一部として薩摩切子が使われていました。光を受けて淡く色づく器が、料理とともに“日本の美”を際立たせていたのが印象的でした。

また、薩摩切子はその美しさだけでなく、背景にある物語も人々を惹きつけます。戦乱で失われながらも、職人たちの情熱で再び息を吹き返した復興の象徴。光のゆらめきの一つひとつが、長い時間と人の想いを映しているように感じられます。

手に取ると、厚みのあるガラスに宿る柔らかな色の変化、指先に伝わるカットの手ざわり。そこには、150年前と変わらぬ「美への執念」と、日本人らしい繊細な感性が生きています。

薩摩切子は、ただの器ではありません。時間を超えて受け継がれた“光の記憶”。一つの作品の中に、伝統と革新、そして人の手が作り出す奇跡のような調和が宿っています。