2026.02.10

眩しさの奥にある静けさ:蜷川実花の色と時間

蜷川実花の名を最初に意識したとき、私はどこか斜に構えていました。演出家・蜷川幸雄の娘として現れ、極彩色の花や女性像で一気に注目を集めた人。正直、話題が先に走っているようにも見えたのです。ところが年月がたつほど、その派手さは薄れるどころか、むしろ輪郭を増していく。ふと目に入った一枚で「これは蜷川だ」と分かってしまう。説明より先に、感覚が確信する。そんな作家は案外少ないと思います。

1972年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業し、1996年にキヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞。写真家として早くから評価を受け、2000年度の第26回木村伊兵衛写真賞を、HIROMIX、長島有里枝と同時受賞します。90年代後半から2000年代初頭にかけて、若い女性写真家の流れが注目された時期、その中心に彼女がいたのは確かです。けれど気になるのは、その後でした。ブームの熱が引くのを待つのではなく、広告やファッション、アイドルの現場でも腕を磨き、さらに映画や空間表現へと活動域を広げていく。その歩みが、親の名より先に「蜷川実花」という評価を立ち上げていったように思います。

ガーリー・フォトの熱気を、ひとりの作風に変えた

当時の“ガーリー・フォト”は、技巧よりも感情や距離感が先に立つ写真が多く、日常の断片をコミュニケーションのように扱う新しさがありました。同世代でいえば、家族や身体、アイデンティティをテーマに切り込んだ長島有里枝、ポップで軽やかな速度をもったHIROMIXなど、視点も温度もさまざまです。蜷川実花もまた、その潮流の中心にいました。

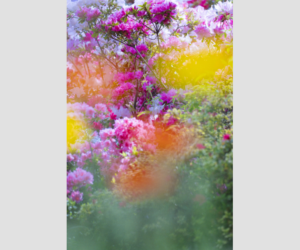

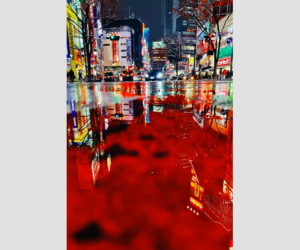

ただ、蜷川の写真は「記録」だけでは終わりません。旅先のスナップにしても、花を撮るにしても、画面は明らかに「演出」されている。赤やピンク、青が飽和するほど立ち上がり、光がきらめき、輪郭が甘く溶ける。その過剰さが単なる“かわいい”で片づかないのは、眩しさの奥に微かな不安や孤独が混じるからです。

ここで思い出すのが、彼女が桜を撮り続けた話です。毎年同じ桜の木に通い、何度もシャッターを切るうちに、どれ一つとして同じ瞬間はないと気づいた。昨日の光も、今日の風も、同じ枝ぶりでさえ同じ「感じ」にはならない。世界には確定されたものなどなく、はかなく、あわれで、だからこそまばゆく光り輝く。とどめておけない躍動を写真に残し続けることが、たった一人で立ち向かっていた世界と自分をつなぎ直しているのだと自覚した――この感覚が、あの極彩色をただの装飾ではなく、切実な“手段”に変えているのだと思います。

写真をアートとエンタメの往復運動にした

蜷川実花を語るとき、写真がいつも二つの場所に立っていることに気づきます。美術館で鑑賞されるアートであり、雑誌や広告、アイドル写真のように日常のすぐ隣にあるエンタメでもある。多くの作家がどちらかに寄るなかで、蜷川はその間を往復し、往復そのものを世界観の拡張として成立させてきました。

さらに映画へ。『さくらん』『ヘルタースケルター』などで見せたのは、写真の色彩感覚を時間のある物語へ移植する力です。画面が動いても、あの匂い立つような色が消えない。そこで描かれる女性像も、理想化された“かわいさ”ではなく、自由さと危うさが同居している。強いのに脆い。眩しいのに切ない。見る側の心に小さな引っかかりを残すから、作品は軽く消費されきらず、記憶に沈んでいきます。

収蔵され、体験として展示される現在地

蜷川の作品は、東京都写真美術館や森美術館のコレクションとして確認でき、近年は金沢21世紀美術館への収蔵が公表されたこともあります。派手さが注目されがちな作家でありながら、作品は静かな場所でも息をしていて、時間の中で少しずつ受け渡されています。

同時に彼女は、展示のあり方を「見る」から「入る」へと押し広げてきました。壁に写真を並べるだけでなく、光や花、鏡、空間全体を使って鑑賞者の身体感覚まで巻き込んでいく。京都市京セラ美術館での「蜷川実花展 with EiM:彼岸の光、此岸の影」(2025年)は、その流れを象徴する体験型の場でした。さらに京都・北野天満宮を舞台にしたイベント(2026年)も予定され、美術館の白い壁の外に出たとき、蜷川の色が風景や歴史の空気とどう混ざり合うのか、想像すると少しそわそわします。

こうした広がりの背景には、蜷川が長く抱いてきた「入口の広いものにしたい」という考えがあります。美術的な教養や作法を知っている人だけの閉じた場所で完結させるのではなく、気になった人がふらりと足を踏み入れられる入口を用意する。その姿勢が、アートに慣れていない層にも作品を届け、同時に、いまを生きる若い世代の感覚とも自然に響き合ってきたのでしょう。

目まぐるしく変わる社会のなかで、私たちは知らないうちに孤独を抱え込みます。蜷川の作品が放つ眩しさは、その孤独を消し去るというより、一瞬だけ照らして呼吸を整えてくれる光に近い。だからこそ、見終わったあとに派手さだけでなく、静かな余韻が残るのかもしれません。