2025.10.14

色と記憶を描いた画家、ルフィーノ・タマヨ(Rufino Tamayo)

先日、ルフィーノ・タマヨ(Rufino Tamayo)の作品をコレクションされていたお客様から売却のご相談をいただき、作品を10点以上まとめて扱う機会に恵まれました。これほど多くの作品を一度に見ることは滅多にありません。並べて眺めていると、果物──とくにスイカ──のモチーフが目につきました。なぜスイカなのか。その素朴な疑問をきっかけに、タマヨという画家の世界が鮮やかに広がっていきました。

果物屋の少年が見た色

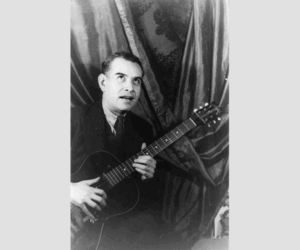

タマヨは1899年、メキシコ・オアハカの生まれ。幼くして両親を亡くし、叔母の家で育ちました。家計を助けるために果物屋の手伝いをしていたといいます。

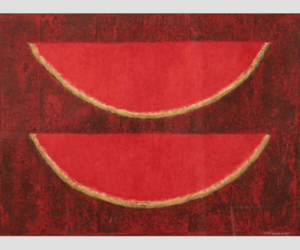

店先に並ぶ果物の赤や黄、緑──そんな日常の光景が、彼の色彩感覚の源になったのでしょう。のちに彼が繰り返し描いたスイカは、幼い日の記憶そのものであり、故郷へのオマージュでもありました。

メキシコではスイカは一年中食べられる身近な果物です。それだけでなく、平和の象徴として、また「死者の日(Día de los Muertos)」──日本でいうお盆のように、亡くなった人を迎える伝統行事──で供えられる果物としても知られています。

メキシコには古くから、「死」を永遠の別れではなく「生の延長」として捉える思想があり、死者も生者と同じように生き続けると考えられています。

さらに、メキシコ国旗の色は緑・白・赤。緑は希望、白は信仰、赤は独立戦争で流れた愛国者の血を意味します。スイカの色彩もまた、それらと同じ配色を持ちます。タマヨがスイカをモチーフに選んだ背景には、こうしたメキシコの文化や死生観、そして祖国への思いが象徴的に込められていたのかもしれません。

世界をめぐりながら育てた感性

1926年、タマヨはニューヨークへ渡り、その後もパリなどを行き来しながら制作を続けました。ヨーロッパではキュビスムや抽象表現主義に触れ、メキシコでは民俗的な造形や神話と向き合う──そんな二つの文化を往復する中で、自分だけの表現を模索していきます。

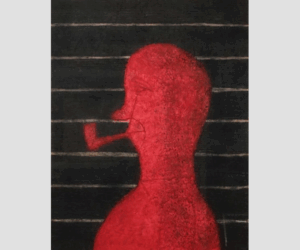

当時、メキシコではディエゴ・リベラらによる「壁画運動」が盛んで、社会や革命を大壁画で描く芸術が主流でした。その流れの中で、タマヨはあえてイーゼル画を選びます。彼が描きたかったのは、社会の理想ではなく、人の心や感情、もっと静かな“人間そのもの”でした。政治的な主張よりも、普遍的な美しさを追い求めたのです。

この姿勢から一時は「裏切り者」と批判を受けたこともありましたが、タマヨは動じませんでした。彼にとって絵画は主張の手段ではなく、人間の感情や精神を映す鏡だったのです。

鮮やかな色、静かな空気

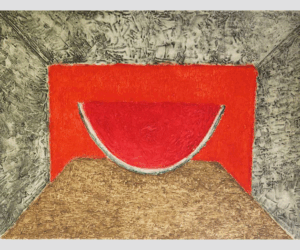

タマヨの作品を前にすると、まず色に目を奪われます。赤、オレンジ、紫──どの色も力強く、生命力に満ちています。けれど、構図はどこか静かで、余白の使い方には呼吸のようなリズムがあります。

1975年に制作された版画作品《スイカのある室内(Interior con Sandía)》では、スイカを通して色と形、そして空間のバランスを見事に描いています。スイカの鮮やかな赤と、室内の落ち着いたトーンの対比が印象的です。

また、タマヨが生み出した版画技法「ミクソグラフィ(Mixografía)」も特徴的です。紙に凹凸や質感を持たせ、インクを重ねることで立体感を生み出す手法で、版画でありながら絵画のような奥行きを感じさせます。

世界に広がったタマヨの足跡

タマヨの作品は、現在世界中の美術館で見ることができます。ニューヨーク近代美術館(MoMA)、グッゲンハイム美術館、マドリードのレイナ・ソフィア美術館などに作品が所蔵されています。

1981年には、妻オルガとともに「タマヨ美術館(Museo Tamayo Arte Contemporáneo)」をメキシコシティに設立。さらに、故郷オアハカには自らのコレクションを展示する「オアハカ・タマヨ美術館(Museo Rufino Tamayo Oaxaca)」を開きました。

自ら創設した美術館を通して、タマヨは作品だけでなく、次世代のアートを育む場も残したのです。

スイカや果物といった身近な題材を通して、タマヨは色、記憶、感情を描きました。派手なテーマを選ばず、静かな中に強さを宿す。そんな作品は、時を超えて見る人の心に語りかけてきます。

ルフィーノ・タマヨは、メキシコの記憶と世界のモダンアートをつなぐ架け橋でした。

彼の絵には、太陽の光や土の匂い、そして故郷メキシコの記憶が詰まっています。

スイカの赤がこんなにも深い意味を持つことを、彼の絵が静かに教えてくれるのです。