2025.10.21

蒔絵が映す、日本の美と時

金や銀の粉を漆にまき、絵として仕上げる「蒔絵(まきえ)」は、千年以上にわたって受け継がれてきた日本独自の装飾技法です。

この仕事をしていると、数多くの美術品に出会いますが、その中でも蒔絵には、見れば見るほど惹きこまれる奥深さがあります。光の角度や時間の経過によって輝きが変化し、まるで呼吸をしているような存在感を放つのです。

蒔絵の起源は奈良時代にまで遡るといわれています。当初は寺院の調度品などに用いられていましたが、平安時代には貴族たちの間で流行し、硯箱や文箱などの道具に華やかな意匠が施されるようになりました。

やがて鎌倉・室町時代には武士の世界へも広がり、鎧や刀の拵え(こしらえ)にまで蒔絵が使われました。さらに江戸時代になると、技術の洗練とともに庶民の間にも広まり、海外にも輸出されるようになります。16世紀ごろのヨーロッパでは「マキエ(maki-e)」として王侯貴族の間で人気を博し、日本の蒔絵は“東洋の宝”と称されました。

生活の中に息づく蒔絵

蒔絵の魅力は、その用途の広さにもあります。お重やお椀、硯箱、印籠、文箱といった伝統的な品に加え、近年では万年筆やアクセサリー、スマートフォンケースなど、現代の生活にも溶け込む形で親しまれています。

金粉や銀粉を用いて細かな文様を描く作業は、わずかな筆の動きにも熟練の技を要し、ひとつの作品を仕上げるまでに何十もの工程を経ます。漆を塗り、乾かし、磨く――その繰り返しが、やがて深い光沢と立体感を生み出していくのです。

興味深いのは、蒔絵が「使うほどに美しくなる」工芸であること。漆は空気に触れることでゆっくりと硬化し、年月とともに艶が増していきます。何世代にもわたり受け継がれてきた蒔絵の品々が、今なお輝きを放っているのは、その素材の力と職人の技の証といえるでしょう。

名品が伝える日本の美意識

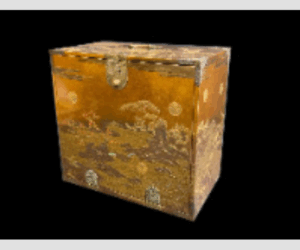

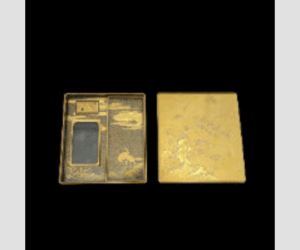

蒔絵の名品として知られるのが、徳川美術館に所蔵されている国宝「初音の調度」です。

寛永16年(1639)、3代将軍・徳川家光の長女である千代姫が、尾張徳川家2代・光友に嫁ぐ際の婚礼調度として誂えられたもので、蒔絵師・幸阿弥長重が製作を手がけたと伝えられています。

源氏物語の「初音」の帖を題材にした優雅な意匠には、春の訪れを告げる鶯の声や松竹梅など、吉祥の象徴が織り込まれています。その繊細で華やかな装飾からは、江戸初期の職人たちの卓越した技と、姫君の門出を祝うあたたかな心づかいが感じられます。

また、東京国立博物館や京都国立博物館にも多くの蒔絵作品が収蔵されています。そこに共通して見られるのは、単なる装飾を超えた「日本人の美意識」です。自然のモチーフを慈しみ、光や陰影の移ろいの中に“時間の流れ”を映し込む――その感性こそが、蒔絵を世界に誇る芸術へと育ててきたのではないでしょうか。

現代に受け継がれる職人の手仕事

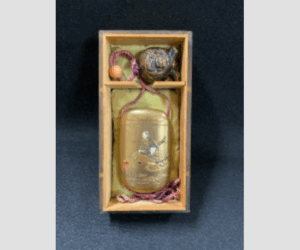

現代でも、蒔絵や漆芸の世界では優れた作家が数多く活躍しています。輪島塗の棗(なつめ)を専門に手掛ける茶平一斎は、初代が茶道宗家・宗偏流家元から「一斎」の号を授かり、以来、茶道具の塗師として代々技を磨いてきました。2013年に亡くなった二代目は、海外でも活躍し、輪島塗の名を世界に広めた存在でもあります。

また、石川県出身の漆芸作家中村宗悦は、十代で父から伝統技法「髹漆(きゅうしつ)」を学び、一貫してその技を磨いてきました。へらや刷毛の跡を残さず、なめらかな塗面を作り出すこの技法は、熟練の手さばきが求められる高度なものです。中村宗悦の作品には草花や小動物などが繊細に描かれ、柔らかく温もりある世界観が感じられます。

未来へつなぐ伝統の輝き

2024年の能登半島地震では、輪島塗をはじめとする伝統工芸の工房や作家たちが大きな被害を受けました。それでも、支援を受けながら工房再建や作品修復に取り組む姿は、多くの人の心を動かしています。

蒔絵や漆芸を知ることは、単に古い技術を学ぶことではなく、今を生きる職人たちの努力と誇りに触れることでもあります。

千年の時を超えて光を放ち続ける蒔絵。その魅力を感じ取ることは、日本人の感性や「美しく生きる」心のあり方を見つめ直すことにつながるのかもしれません。

※初音の調度は徳川美術館の画像を引用