日本美術の世界では、江戸時代に花開いた浮世絵が国際的に高い評価を受けていますが、その伝統を受け継ぎながらも新たな表現を追求した「新版画」という芸術運動をご存知でしょうか。大正から昭和初期にかけて展開されたこの芸術運動は、日本の伝統美と近代的感性が融合した独自の世界を創り出しました。

本記事では、新版画を代表する3人の巨匠——伊東深水、吉田博、川瀬巴水——に焦点を当て、その生涯と作品の魅力、そして現代における評価について詳しくご紹介します。

新版画とは?浮世絵との違いと特徴

新版画(しんはんが)とは、明治後期から昭和初期にかけて制作された木版画で、浮世絵の伝統技術を継承しながらも新しい表現を追求した芸術様式です。浮世絵と同様に絵師、彫師、摺師による分業制で制作されましたが、その目的や表現方法には大きな違いがありました。

浮世絵が江戸時代の大衆向け娯楽・情報媒体として発展したのに対し、新版画は芸術性を重視し、国内外の美術愛好家を対象としていました。明治時代に入り、写真や石版画などの新しいメディアの台頭により浮世絵が衰退する中、版元の渡邊庄三郎を中心に浮世絵の技術を現代に活かす動きが始まったのです。

技法面では、浮世絵の平面的な表現に対し、新版画では陰影や遠近法を取り入れた写実的な描写が特徴です。また、かげ彫(輪郭線にギザギザを付ける技法)やざら摺(ばれんの跡を意図的に残す技法)など、木版画ならではの表現も積極的に活用されました。

新版画の発展には外国人芸術家の存在も重要でした。ヘレン・ハイドやエミール・オルリックなど、ジャポニスムの影響を受けた西洋の芸術家たちが日本の木版画技術に関心を示し、新たな可能性を広げていきました。特にアメリカを中心とした海外で高い評価を受け、現在でも国際的なコレクターから熱心に収集されています。

伊東深水:美人画の巨匠

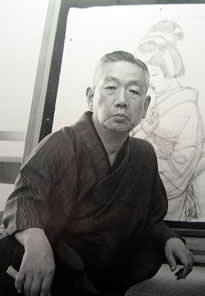

歌川派浮世絵の正統を継ぐ美人画家

伊東深水(いとう しんすい)は1898年、東京深川(現在の江東区)に生まれました。幼少期から厳しい環境に置かれた深水は、わずか11歳で印刷会社で活字工として働き始めます。日中は印刷工として働き、夜間は学校に通い、夜中は絵を描くという多忙を極める毎日でしたが、画家への憧れを手放すことはありませんでした。

1911年、13歳の深水は美人画の大家として名高い鏑木清方に弟子入りします。師の清方は、深水の出身地「深川」と自らの名前「清」の偏「水」を組み合わせ「深水」という雅号を授けました。1914年には再興第1回院展において『桟敷の女』が入選を果たし、これを機に印刷会社を辞職して本格的に画業の道を歩むことになります。

伊東深水は、鏑木清方や上村松園と並び「美人画の三巨匠」と称されるまでに成長します。浮世絵歌川派の正統な技法を基盤としながら、優美な筆致と華やかな色調によって女性美を表現し、当時の風俗を反映した美人画として広く愛されるようになりました。

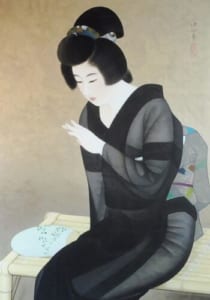

作品の魅力と特徴

深水の美人画は、その繊細な表現力と時代を映し出す感性で多くの人々を魅了してきました。代表作には、本妻・好子をモデルにした『指』(1922年)、湯上りの女性を描いた『湯気』(1924年)、第8回帝展で特選を受賞した『羽子の音』(1927年)などがあります。

深水作品の魅力は、女性の心情表現の豊かさに加え、和装の装身具や髪飾りといった装飾的要素まで精緻に表現する技巧の高さにあります。また、日本画の場合、紙に描かれた「紙本」と絹に描かれた「絹本」があり、一般的に絹本の方が評価が高くなる傾向にあります。

新版画における伊東深水の位置づけは、美人画の第一人者として確固たるものでした。大正時代には憂いを帯びた女性の姿を、昭和に入ると時代の潮流を反映したモダンな女性像を描くなど、時流に合わせて画風を発展させていったことも、彼の芸術家としての柔軟性を物語っています。

市場価値と評価

伊東深水の作品は、美術品市場において高い人気と安定した需要を誇ります。特に日本髪を結った女性を描いた作品は高い評価を受けており、美術品買取市場でも人気の高い作家の一人です。作品の状態や制作年代、技法などによって評価は大きく異なりますが、傘美人の図柄は特に人気があります。

鑑定においては、東美鑑定評価機構などの公的鑑定機関による鑑定書が重要視されます。近年ではインターネットの普及により贋作も増えているため、購入時の証明書や来歴の保管が作品の価値を守る上で欠かせません。

吉田博:風景版画の革新者

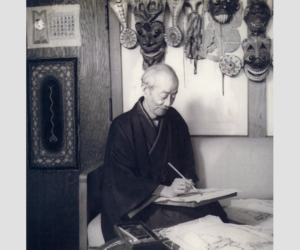

世界を魅了した山岳画家

吉田博(よしだ ひろし)は1876年、福岡県久留米市に生まれました。17歳から東京の画塾で絵画を学び始め、近代日本水彩画の先駆者・三宅克己の影響で水彩画を描き始めたといわれています。

若き日の吉田博は海外への強い憧れを抱いており、20代の頃には実に6年間を海外で過ごしました。その後、30代半ばから日本アルプスの山々への関心が高まり、信州の山々を登って描くようになります。夏季には1~2ヶ月間山中に滞在して制作に没頭し、「アルプスは全て登った」と語るほど山への情熱を燃やしていました。

1920年、44歳の時に新版画の版元・渡辺庄三郎と出会い、本格的に木版画制作に取り組み始めます。1925年には新宿区下落合に自身の版画工房(吉田版画スタジオ)を設立し、版元として独立した制作活動を始めます。木版画の技術習得にも熱心に取り組み、のちには工房で働く職人たちを指導できるまでの技量を身につけていきました。

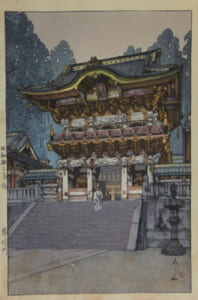

作品の魅力と特徴

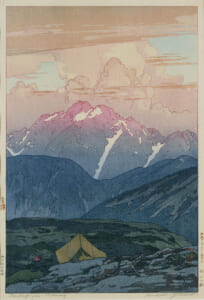

吉田博の作品は、山岳風景を中心とした精緻な表現と豊かな色彩が特徴です。西洋画の技法と日本の伝統技法を融合させ、山岳の雄大さと繊細な表現の調和を見事に実現しています。

特に日本アルプスの山々を描いた作品群は、自然の壮大さと詩情を見事に捉えており、国内外で高い評価を受けています。また、海外の風景を描いた作品も多く、異なる文化圏の風景表現にも独自の感性を発揮したことで、国際的な評価を高めることになりました。

吉田博の木版画における最大の特徴は、自らの作品に「自摺」と記すほどの技術へのこだわりでしょう。これは単なる署名以上の意味を持ち、自身の芸術的ビジョンを完全に実現するための姿勢を表しています。

市場価値と評価

吉田博の作品は、国内外で非常に高い評価を受けています。特筆すべきは、ダイアナ妃やアップル創業者のスティーブ・ジョブズなど、海外の著名人にもコレクターが多いことです。ダイアナ妃が日本を訪れた折に吉田博の版画を購入し、ロンドンのケンジントン宮殿内の執務室に掲げていたというエピソードも有名です。

市場価値においては、「自摺り」と「後摺り」で大きな価格差があります。自摺りは吉田博自身が監修した作品であり、その希少性から高い価値を持ちます。1950年に74歳で亡くなってから70年以上経った現在でも、美術館での特別展や回顧展が頻繁に開催されるなど、その評価は衰えることなく続いているのです。

川瀬巴水:旅情詩人の風景美

新版画の旗手

川瀬巴水(かわせ はすい、本名・川瀬文治郎)は1883年、東京都芝区(現在の港区)に生まれました。画家としては遅咲きで、25歳で父親の家業である組紐を継いだ後、同年に日本画家・鏑木清方の門を叩きます。しかし年齢が遅いとして難色を示され、一度は洋画を勧められました。それでも日本画への思いを諦めきれなかった巴水は、27歳の時に再度清方に入門を懇願し、ついに弟子として認められ「巴水」の画号を与えられました。

1918年、伊東深水の「近江八景」という木版画作品に深く感銘を受けた巴水は、版画の道を志すようになります。同じ頃、新たな版画表現を探求していた版元の渡邊庄三郎と巡り会います。渡邊は巴水の処女作「塩原連作」の3作品に感銘を受け、風景画の担当として彼を起用することを決めました。この出会いは巴水の芸術人生を方向づけ、同時に日本版画芸術の新たな展開にも重要な役割を果たすことになったのです。

巴水は生涯を通じて日本各地を旅し、およそ600点を超える風景版画を生み出しました。その叙情豊かな表現から「旅情詩人」「旅の版画家」「昭和の広重」などと親しまれるようになります。

作品の魅力と特徴

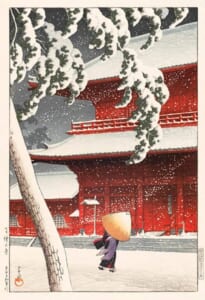

川瀬巴水の作品は、日本各地の美しい景色を叙情豊かに、木版画とは思えないほど精緻かつ鮮明な色彩で表現したことで知られています。「旅みやげ」シリーズや「日本風景集」など、全国各地の風景を描いた作品群は、見る人の郷愁を誘う魅力に溢れているのではないでしょうか。

巴水の作品の最大の特徴は、その複雑で鮮やかな色彩表現にあります。1作品につき平均して30種類以上もの色を用いており、これは北斎の「赤富士」(7色)や広重の作品(最多で33色)と比較しても、色の表現へのこだわりの強さがうかがえます。

また、雪景色や雨の情景、朝焼けや夕暮れ、月明かりなど、自然の様々な表情と場所を組み合わせた風景描写は、鑑賞者の感性に深く訴えかけます。近代的な埠頭や自動車、時には西洋の風物(サンタクロースなど)といった、従来の江戸浮世絵には見られなかった要素を取り入れている点も、巴水作品の魅力と言えるでしょう。

市場価値と評価

川瀬巴水の作品は、特に欧米諸国において高い評価を得ています。米国の鑑定家ロバート・ミューラーの紹介を通じて欧米でも知名度が高まり、葛飾北斎や歌川広重と並び、「風景画の3H(Hokusai, Hiroshige, Hasui)」と呼ばれるほどの評価を得ています。

市場価値としては、初摺りと後摺りで価格差があり、特に人気の絵柄や大正時代の古い作品は高値で取引されることもあります。作品の保存状態や色の鮮やかさ、摺りの質なども評価に大きく影響します。

日本国内では2009年に江戸東京博物館で「よみがえる浮世絵-うるわしき大正新版画」という回顧展が開催されて以降、徐々に認知度が高まり、現在では多くの美術館で展覧会が開催されるなど、再評価の動きが活発になっています。

新版画作家の作品を楽しむために

新版画の作品を鑑賞する際には、その特徴的な技法や表現に注目してみてはいかがでしょうか。陰影表現の豊かさ、色彩の鮮やかさ、写実性の高さなど、浮世絵とは一線を画す表現が新版画の魅力です。

また、各作家の個性も見どころの一つです。伊東深水の美人画、吉田博の山岳風景、川瀬巴水の旅情あふれる風景など、それぞれの作家が得意とするジャンルや表現方法の違いを楽しむことができるでしょう。

さらに、作品が制作された大正・昭和初期の時代背景を考慮することで、より深い理解が得られます。近代化が進む日本社会の中で、伝統と革新の狭間で生まれた新版画は、その時代の空気感を色濃く反映しているのです。

まとめ

伊東深水、吉田博、川瀬巴水という3人の巨匠が残した芸術的遺産は、日本美術の伝統と革新の象徴として今なお輝きを放っています。美人画の繊細な表現、山岳風景の雄大さ、旅情あふれる日本の風景など、それぞれの作家が追求した世界は、現代の私たちの心にも深く響くものがあります。

新版画は単なる浮世絵の復興にとどまらず、日本の伝統木版画技術を現代に継承し、新たな表現の可能性を切り開いた重要な芸術運動でした。その芸術性と歴史的価値は、美術愛好家だけでなく、日本文化に関心を持つ多くの人々にとって魅力的な対象となっているのです。

これからも各地の美術館やギャラリーで開催される展覧会などを通じて、新版画の魅力に触れる機会がさらに広がっていくことでしょう。皆さんも機会があれば、ぜひ新版画の世界に触れてみてください。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。