はじめに

「夭折の天才画家」として、日本の近代美術史に燃えるような光跡を残した佐伯祐三(さえき ゆうぞう)。わずか30年という短い生涯、そして実質6年にも満たない画業の中で、彼は自らの命を削るようにしてキャンバスにパリの魂を刻みつけました。その作品は、今なお多くの人々を惹きつけてやみません。

この記事では、佐伯祐三という画家の生涯をたどりながら、その作品がなぜこれほどまでに高く評価されるのか、その魅力と特徴を深く掘り下げていきます。お手元に佐伯祐三の作品をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

佐伯祐三とは?

大阪の寺に生まれ、画家の道を志す

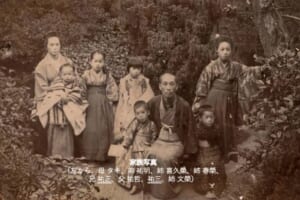

出典:新中津学園

佐伯祐三は1898年(明治31年)、大阪市北区中津にある光徳寺の次男として生を受けました。仏門という静謐な環境で育ちながらも、彼の内には芸術への情熱が宿っていました。父は彼に医師の道を望みましたが、その願いに反し、佐伯は洋画家になることを決意します。

旧制北野中学校(現・大阪府立北野高等学校)を卒業後、1917年に上京。川端画学校で学び、翌1918年には東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科に入学します。ここで彼は、当時の洋画界を牽引していた藤島武二に師事し、画家としての基礎を築きました。また、在学中には同じく画家を志す池田米子と結婚。公私ともに、芸術家としての人生を歩み始めます。

鬼才の覚醒前夜:東京美術学校時代

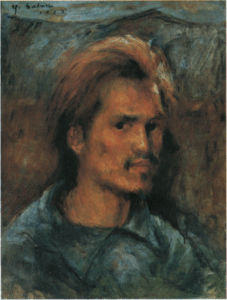

パリで鮮烈な個性を爆発させる以前、東京美術学校時代の佐伯の作風は、驚くほど穏やかなものでした。現存する卒業制作の自画像を見ると、印象派を思わせる落ち着いた筆致と色彩で描かれており、後の荒々しいタッチの片鱗は見られません。この時期の彼は、アカデミックな技術を忠実に学ぶ優秀な学生でした。

しかし、この穏やかな画学生の身体は、若くして結核に蝕まれていました。死の影は常に彼の傍らにあり、この健康への不安が、後の彼の創作活動を強迫的なまでのスピードとエネルギーへと駆り立てる一因となります。

この「覚醒前夜」の穏やかな作風は、彼が後に自らの芸術を確立するために、意識的に破壊し、乗り越えなければならない「壁」そのものでした。パリで浴びせられることになる痛烈な批判は、このアカデミックな基礎があったからこそ、彼を根底から揺さぶり、真の独創性へと導く転機となったのです。

出典:Wikipedia

佐伯祐三の作品の魅力や特徴

第一の転機:ヴラマンクの叱責と「アカデミック」からの脱却

1924年、佐伯は妻子を伴いパリへと渡ります。そこで彼は、自らの芸術的人生を根底から覆す決定的な出会いを経験します。ゴッホ終焉の地として知られるオーヴェル=シュル=オワーズに、フォーヴィスム(野獣派)※ の巨匠モーリス・ド・ヴラマンクを訪ねたのです。

自信作の裸婦像をヴラマンクに見せた佐伯に返ってきたのは、「このアカデミックめ!(Cet académique!)」という痛烈な一喝でした。ここで言う「アカデミック」とは、技術的には巧みでも、型にはまっていて生命感や画家の魂が感じられない、という痛烈な批判です。個性と感情の爆発を信条とするヴラマンクにとって、佐伯の絵はあまりに優等生的すぎたのです。

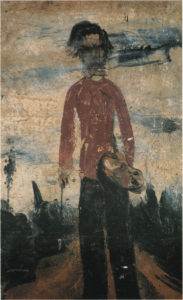

この言葉は佐伯のプライドを粉々に打ち砕きました。その絶望と、新たな芸術を創造せんとする決意の表れが、同年に描かれた《立てる自画像》です。この作品で、彼はパレットナイフ※ を使い、自らの顔を激しく削り取っています。これは単なる自画像ではなく、過去の自分との決別を宣言し、未知の表現へと踏み出すための、壮絶な儀式でした。

※ フォーヴィスム(野獣派):20世紀初頭のフランスで起こった絵画運動。目に映る色彩ではなく、画家自身の感情を表現するために、原色を多用した大胆で野性的な色彩表現を特徴とする。

※ パレットナイフ:絵具をパレット上で混ぜたり、キャンバスに直接盛り付けたりするために用いる、小さなこて状の画材。

出典:Wikipedia

パリの魂を描く:朽ちる壁と躍る文字に見た美

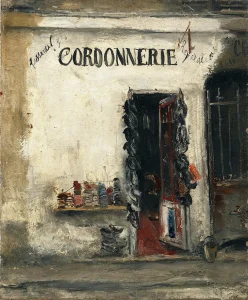

ヴラマンクの洗礼を受けた佐伯は、それまでの美しい風景ではなく、パリのありふれた日常、特に人々が生活する裏寂れた街角へとその視線を向けました 。彼が心を奪われたのは、何世紀もの時を経て黒ずみ、ところどころが剥がれ落ちた石造りの「壁」でした。彼は絵具を厚く塗り重ねる(アンパスト※)技法を駆使し、単に壁を描くのではなく、その物質感、ざらついた感触、歴史の重みそのものをキャンバス上に再現しようと試みます 。

さらに、佐伯は西洋絵画において革命的な試みを行います。それは、街に溢れる広告や看板の「文字」を、風景の単なる一部としてではなく、絵画を構成するダイナミックな造形要素として取り入れたことです 。彼の描く文字は、意味を読むための記号ではなく、画面にリズムと躍動感を与えるための線描(ドローイング)なのです。《ガス灯と広告》や《テラスの広告》といった作品群では、文字がまるで生き物のように踊り、パリの喧騒と活気を伝えています 。

この独自の視点で描かれた《コルドヌリ(靴屋)》は、1925年のサロン・ドートンヌ(秋の美術展覧会)※に入選し、買い手がつきます 。佐伯祐三の名が、芸術の都パリで認められた瞬間でした。

※ アンパスト:絵具を厚く塗り重ねて、凹凸のある力強い画面(マチエール)を作り出す技法。

※ サロン・ドートンヌ(秋の美術展覧会):毎年秋にパリで開催される公募展覧会。革新的な芸術家たちが多く出品し、新しい芸術運動が生まれる重要な場となった。

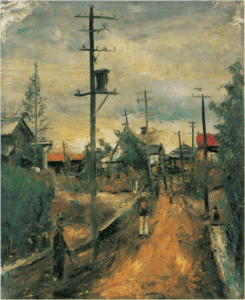

第二の転機:帰国後の模索と「線」への執着

パリでの成功も束の間、悪化する健康を案じた家族の説得により、佐伯は1926年に一時帰国します。しかし、日本の風景は、彼がパリで体得した画法をそのまま受け入れてはくれませんでした。石とレンガの重厚な街並みとは異なる、日本の木造家屋と柔らかい光の中で、彼は新たな表現を模索する必要に迫られます。

この苦悩の中で彼が見出したのが、日本の都市風景を貫く「線」の存在でした。空に向かって伸びる電信柱、港に林立する船のマスト。彼はこれらの垂直・水平の線に、新たな構造美と力強さを見出します。この時期に集中的に描かれた「下落合風景」や「滞船」の連作は、彼の画業における重要な転換点となりました。パリの街並みを描くための「面」の探求から、より普遍的な「線」の探求へ。この日本での模索が、彼の最晩年の画風を決定づけるための、不可欠な訓練期間となったのです。

出典:Wikipedia

命を燃やす線描:最晩年に見せた驚異的なスピードとエネルギー

1927年8月、佐伯は再びパリの土を踏みます。これが彼の最後の旅となりました。死期が迫っていることを自覚していたかのように、彼の創作活動は凄まじい熱を帯びます。病状が悪化していくのとは裏腹に、その筆はますます速く、鋭くなっていきました。手紙には「5ヶ月で107枚の絵を仕上げた」と記されるほど、まさに命を燃やすように描き続けたのです。

この最後のパリ時代、彼の「線」は完成の域に達します。それはもはや対象を写し取るための輪郭線ではありません。画家の内なる感情、焦燥、そして生命エネルギーそのものが叩きつけられた、魂の軌跡です。パリ郊外の村で描かれた《モランの寺》シリーズでは、建物の重厚なマッス(塊量感)※ と、それを切り裂くような激しい線描が見事に融合しています。

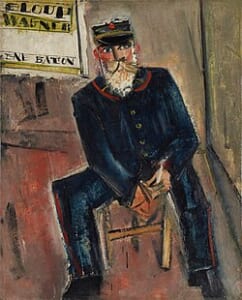

そして1928年、病で外出もままならなくなった彼の前に、一人の郵便配達夫が偶然現れます。佐伯はこの男をモデルに、絶筆となる傑作《郵便配達夫》を描き上げました。彼が敬愛してやまなかったゴッホもまた、郵便配達夫の肖像画を残しています。この作品は、ゴッホへのオマージュであると同時に、自らの芸術のすべてを注ぎ込んだ、佐伯祐三の壮絶なフィナーレとなりました。彼の作品の価値は、この線の変遷、すなわち彼の人生の軌跡そのものと深く結びついているのです。

※ マッス(塊量感):絵画や彫刻における、物体の重さやボリューム感、存在感のこと。

佐伯祐三作品の買取相場・実績

※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。

風景

人形(エスタンプ)

広告貼り

当社では、これまでに佐伯祐三作品を多数取り扱っており、豊富な査定・買取実績がございます。作品の評価や真贋のご相談など、お気軽にご相談ください。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中

佐伯祐三の作品を高値で売却するポイント

佐伯祐三の鑑定機関・鑑定人

-

日本洋画商協同組合鑑定登録委員会

日本洋画商協同組合は、日本全国の41画廊が加盟している美術商の団体。作家ごとに個々の鑑定登録専門委員を定め、遺族、その作家を主に扱った画商、作家によっては、評論家、研究者も含めて構成されている鑑定機関。 -

東美鑑定評価機構 鑑定委員会

一般財団法人東美鑑定評価機構は、美術品の鑑定による美術品流通の健全化及び文化芸術の振興発展に寄与する公的鑑定機関。

来歴や付帯品・保証書

来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。

保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。

贋作について

ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。

ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。

落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。

水彩・デッサン

状態良好、保管方法

主に紙に描かれていることの多い水彩やデッサンは、モチーフに対して紙の余白がある反面、しみや日焼けが目立つ事があります。

油彩画(額)

状態を良好に保つ為の保管方法

油絵は主に布を張ったキャンバスと言われるものに描かれています。他にも板に直接描かれた作品もあります。油絵の具は乾燥に弱く、色によってはヒビ割れ目立つ作品が見受けられます。また、湿気によりカビなどが付着しやすく、カビが根深い場合は修復困難となってしまいます。高温多湿を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。

修復方法

油彩画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります。

版画

共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)

版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。

主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。

リトグラフ

石版画とも言われ、ヨーロッパの歴史では古くから用いられてきました。日本でも昭和から活発に使用され、各地にリトグラフ専門の工房が存在します。

佐伯祐三についての補足情報

代表作でたどる画業の軌跡

佐伯祐三の画業は、わずか数年の間に劇的な変化を遂げました。その軌跡は、彼の代表作を時系列で追うことで、より鮮明に理解することができます。

- 《立てる自画像》(1924年)

- 所蔵:大阪中之島美術館

- ヴラマンクの叱責を受け、過去の自分をナイフで削り取ることで、自己の芸術を破壊し再構築する決意を象徴した作品です。

- 《コルドヌリ(靴屋)》(1925年)

- 所蔵:アーティゾン美術館

- パリのありふれた風景に美を見出し、サロン・ドートンヌ入選を果たした成功の証であり、彼の名がパリで認められるきっかけとなった一作です。

- 《下落合風景》(1926年)

- 所蔵:大阪中之島美術館ほか

- 一時帰国中に日本の風景と向き合い、後の作風の核となる電信柱などの「線」の表現を模索した、重要な過渡期の作品群です。

- 《ガス灯と広告》(1927年)

- 所蔵:東京国立近代美術館

- 第二次パリ時代の幕開けを飾る作品。躍動する文字と激しい筆致が一体となり、佐伯独自のスタイルが確立されたことを示しています。

- 《モランの寺》(1928年)

- 所蔵:東京国立近代美術館

- 最晩年、死を前にして到達した境地。建物の力強い構築性と、魂を削るような激しい筆致が融合した、気迫に満ちた作品です。

- 《郵便配達夫》(1928年)

- 所蔵:大阪中之島美術館

- 敬愛するゴッホへのオマージュであり、病床で描かれた最後の傑作。佐伯の芸術と魂の集大成といえる作品です。

国内最大のコレクション:大阪中之島美術館と山本發次郎

佐伯祐三の作品を語る上で欠かせないのが、国内有数のコレクションを誇る大阪中之島美術館の存在です。同館のコレクションの礎を築いたのは、大阪の実業家であり、慧眼のコレクターであった山本發次郎(やまもとはつじろう)でした。

山本は、まだ佐伯が無名に近かった時代からその才能をいち早く見抜き、情熱的に作品を収集しました。その数は一時期150点にも及んだと言われます。しかし、第二次世界大戦の空襲により、その貴重なコレクションの多くが失われるという悲劇に見舞われました。戦火を免れた作品群が、後に遺族から大阪市に寄贈され、大阪中之島美術館設立の大きなきっかけとなったのです。夭折の天才を最初に見出したパトロンの存在は、佐伯祐三の伝説にさらなる深みを与えています。

論争を呼ぶ「妻・米子による加筆」問題とは

佐伯祐三の作品を評価する上で、非常に繊細かつ重要な問題が存在します。それは、彼の死後、妻であり自身も画家であった佐伯米子が、夫の未完成作を含む多くの作品に「加筆」して仕上げていたという事実です。

この事実は、後に発見された米子自身の手紙によって明らかになりました。彼女は手紙の中で、佐伯の作品をより売れるものにするために手を入れたこと、そしてそれは夫も望んでいたことだと記しています。この「加筆」は、作品の完成度を高めたという見方もできる一方で、画家の死後に他者の手が加わることで、作品の純粋性やオリジナリティが損なわれたという批判も免れません。

この問題は、作品の真贋という単純な話ではなく、どこまでが佐伯本人の筆で、どこからが米子の筆なのかを見極める、極めて高度な鑑定眼を要求します。そして、その判断は作品の市場価値に直接的な影響を及ぼすのです。

お手元にある佐伯祐三の作品が、どの時期に描かれ、どのような背景を持つのか。そして、こうした複雑な来歴が「価値」にどう影響するのか。もしお手元に佐伯祐三の作品をお持ちでしたら、その真の「価値」を知るために、一度専門の鑑定士による査定を受けてみてはいかがでしょうか。

まとめ

パリの空の下、自らの命の炎を芸術へと昇華させた夭折の天才、佐伯祐三。彼の作品が持つ不滅の「価値」は、単なる技術や構図の巧みさにあるのではありません。それは、死の影におびえながらも、一瞬の生を誰よりも激しく燃焼させた人間の魂が、正直に、そして赤裸々に刻み込まれているからに他なりません。彼のキャンバスは、単なる絵画ではなく、ひとつの魂が駆け抜けた、鮮烈でかけがえのない生の証です。

佐伯祐三は、パリの裏街のうらぶれた壁に美を見出し、それを日本の美意識に通じる鋭い「線」の感覚で捉え直すことで、西洋と東洋の感性が融合した前人未到の画境を切り拓きました。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。佐伯祐三の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。