買取・作品一覧

パウル・クレー Paul Kleeの美術品買取情報

パウル・クレーの美術品を探しています

パウル・クレーの美術品をお持ちでしたら 美術品買取専門店のアート買取協会へぜひご連絡ください。 豊富な買取実績にもとづく無料査定で 少しでも高く、お客様の満足する価格で買取いたします。

パウル・クレー

パウル・クレーとは

パウル・クレーとは、スイス生まれのドイツ人画家で、20世紀の美術界に大きな影響を与えた芸術家の一人です。彼は表現主義、キュビスム、シュルレアリスムなどさまざまな芸術運動から影響を受けながらも、独自のスタイルを確立しました。1879年、スイスの首都・ベルン近郊のミュンヘンブーフゼーに生まれました。

父は音楽教師、母も音楽学校で声楽を学ぶという音楽一家です。クレー自身も早くからヴァイオリンに親しみ、11歳でベルンのオーケストラに籍を置くなど、その腕はプロ級であり、1906年に結婚した妻もピアニストでした。クレーの音楽に対する深い理解はバッハやモーツァルトらの古典音楽からストラヴィンスキーやヒンデミットら現代音楽にまで幅広く及び、クレーの作品の画題にはポリフォニーやフーガといった音楽用語が用いられているものもあります。 その一方で絵画への関心も既に幼少の頃から芽生えていました。また文学にも興味を持ち、創作に手を染めたこともありましたが、迷った末にクレーは音楽や文学ではなく絵の道を選ぶことになります。ただ絵に専念することを決めた後も音楽や文学への関心は薄れることがなく、一日にヴァイオリンを何時間も演奏したり、また詩を作って日記に記したりもしています。18歳の頃から書き始めた日記は日々の出来事や創作した詩を書くだけのものに留まらず、クレーの絵画及び芸術に対する考えや方向性を鍛え上げていく場となりました。 1898年、当時はパリと並ぶ芸術の都だったミュンヘンに出て、2年後に美術学校に入学し、象徴主義の大家フランツ・フォン・シュトゥックの指導を受けます。なお、シュトゥックはカンディンスキーの恩師でもありました。ただ学校の画一的な教育はクレーにあわず、1年後の1901年には退学しています。同年から翌年にかけてイタリアを旅行してルネサンスやバロックの絵画や建築を見て回り、特に建築の純粋さから多くを学びました。 1906年、リリー・シュトゥンプフと結婚してミュンヘンで新婚家庭を営み、翌年には息子フェリックスが誕生しました。まだ無名の画家だったクレーには収入源が無く、リリーがピアノ教師として働くことで家計を支え、代わりにクレーは育児をはじめとする様々な家事に携わりました。フェリックスを育てる上でのクレーの手による詳細な育児日記が残されています。フェリックスはのちに「パウル・クレー財団」を設立し、スイスでのクレー作品の保存に尽力しました。 クレーは初期には風刺的な銅版画やガラス絵などを試み、またアカデミックな手法の油絵を残しています。1906年以降、ミュンヘン分離派展に銅版画を出品し、1910年にはベルン等で個展を開きました。 この頃はセザンヌやゴッホらの作品に感銘を受けつつ独自の道を模索していました。またカンディンスキー、マルクらと知り合って特にマルクとは親友となり、彼らが立ち上げた「青騎士」展には第2回展から参加しました。1912年にはパリでロベール・ドローネと出会い(またこの時にピカソやマティスらの作品に接しています)、その後彼のエッセイ『光について』をドイツ語に訳しています。この前後に光と色彩のフォルムや線描についての探求が始まり、特に線描については風景画において輪郭のみによる描写の単純化が進み、次第にその輪郭の線そのものが重視され、その自由な動きが追求されることになりました。その成果はヴォルテールの小説『カンディード』の挿絵として描かれた一連の絵に結実するとともに、その後のクレーの絵の抽象化や独自の画風の確立にあたっての原点の一つとなります。 2005年6月には故郷ベルンに約4000点の作品を収蔵し、彼の偉業を集大成した「ツェントルム・パウル・クレー」(パウル・クレー・センター)がオープンしました。 ヴァルター・ベンヤミンの『歴史哲学テーゼ』で語られる高名な「歴史の天使」論はクレーの『新しい天使』に触発されたものです。ベンヤミンはドイツからの亡命途中ピレネー山中で自殺するまで、この絵を携行しました。 日本では宮城県美術館に35点のコレクションがあります。

パウル・クレーの主要作品

・R荘(1919年)(バーゼル美術館)

・女の館(1921年)(愛知県美術館)

・階段の上の子供(1923年)

・あやつり人形劇場(1923年)

・幻想喜歌劇「船乗り」から格闘の場面(1923年)

・黄色い鳥のいる風景(1923年)

・選ばれた場所(1927年)

・プルンのモザイク(1931年)(新潟市美術館)

・パルナッソス山へ(1932年)(ベルン美術館)

・忘れっぽい天使(1939年)

・蛾の踊り(1923年)(愛知県美術館)

・死と炎(1940年)(ベルン美術館)

・故郷(高知県立美術館)

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中

パウル・クレーの買取実績例

買取の流れ

-

- 出張買取

- 店頭買取

- 宅配買取

-

- STEP1お申し込み・訪問日の決定

-

美術品の基本情報がお分かりになりましたら、無料買取査定フォーム、フリーダイヤル、LINE査定より、お問い合わせください。

簡易査定結果のご連絡後、お客様のご希望の訪問日・時間帯と弊社スタッフスケジュールを考慮し、訪問させていただく日時を決定します。

- 一部、出張買取の対象外となる作品もございます。

- ご本人様所有以外の作品(ご家族の方・代理人除く)、贋作、盗難品は買取できません。

- 買取の査定依頼前に、下記ポイントをご確認いただくと、査定がスムーズです。

-

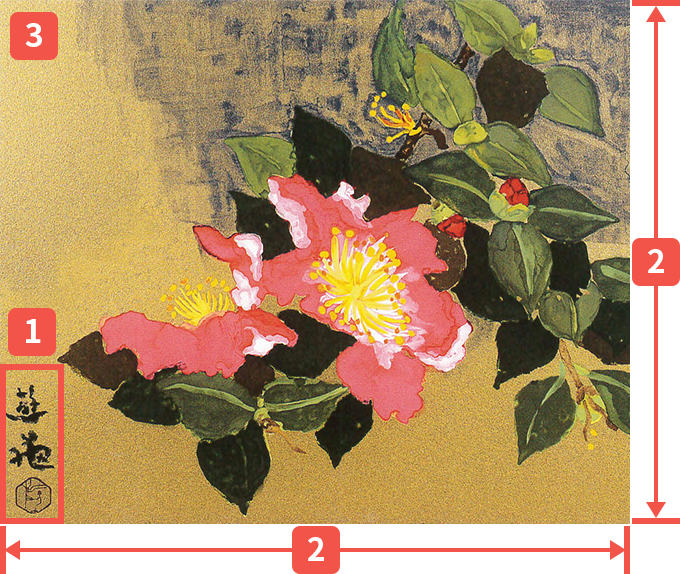

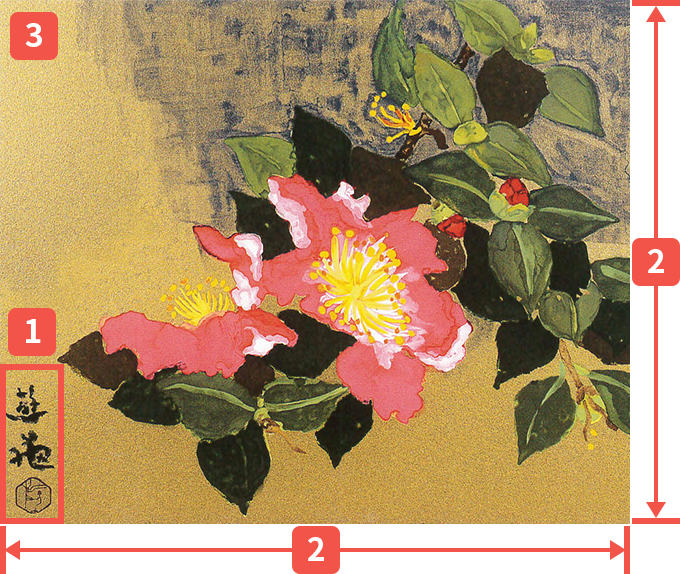

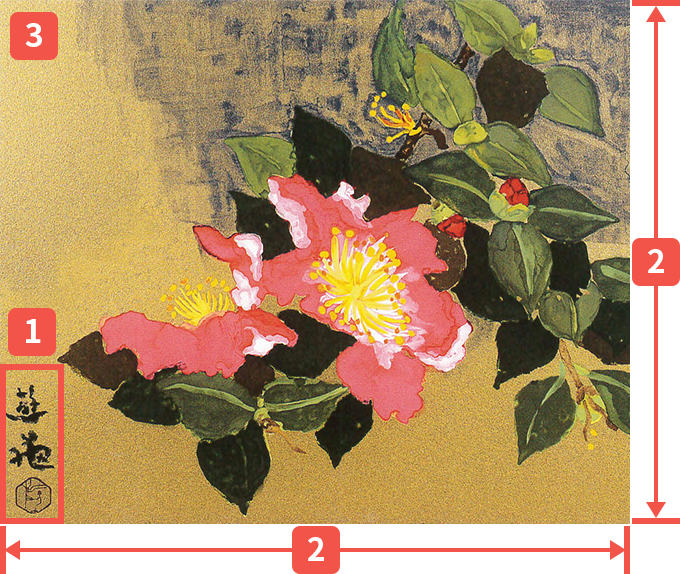

絵画の場合

絵画の場合

- 作家名・作品名

- 額の裏や箱に、作家名・作品名が記載されている場合があります。例)作家名:小倉遊亀、作品名:山茶花

- 大きさ

- 額を除いたサイズになります。例)○号 もしくは縦○○㎝×横○○㎝

- ジャンル・特徴

- 絵画のジャンルや、技法などの特徴を教えてください。例)ジャンル:日本画、技法:リトグラフ

-

骨董品の場合

骨董品の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の中に略歴が入っている場合がございます。例)作家名:井上萬二、作品名:白磁花形ぐい呑

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。例)共箱:有

- 大きさ(陶磁器の場合)

- 作品自体の最大値を計測ください。例)高さ○○㎝×幅○○㎝、直径○○㎝など

-

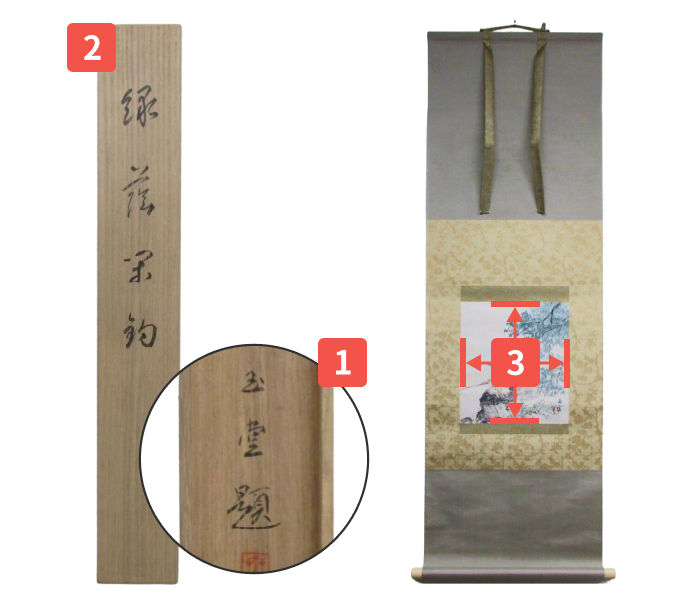

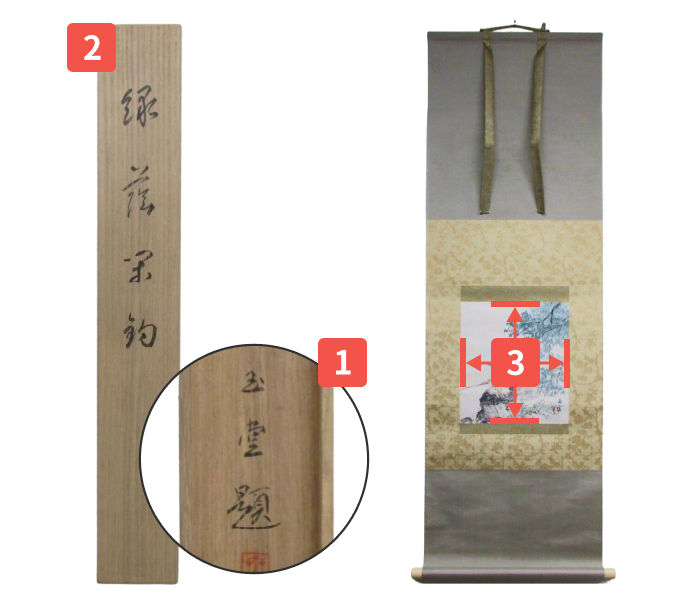

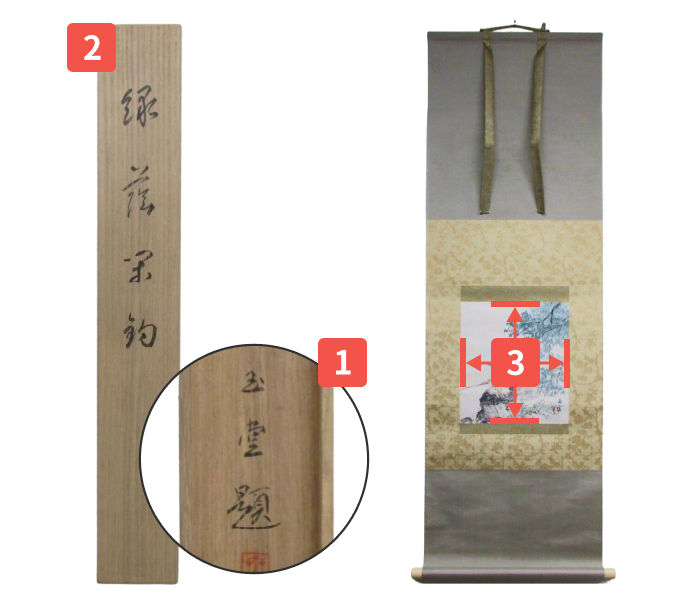

掛軸の場合

掛軸の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の表裏や絵の上に作家名・作品名が記載されている場合があります。 例)作家名:川合玉堂、作品名:緑陰閑鈞

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。 例)共箱:有

- 大きさ

- 軸全体ではなく絵そのもののサイズ 例)縦○○㎝×横○○㎝

-

- STEP2鑑定士が伺います

-

絵画、骨董品と、各ジャンルごとに専門の鑑定士がご自宅へお伺いします。なお、出張買取料は一切かかりません。

-

- STEP3お品物を鑑定

-

玄関先にてお品を直接拝見し、買取金額を判断させていただきます。

- 作品によっては、査定・鑑定代行にお時間をいただく場合がございます。

- 所定鑑定機関のある作家に関しては、鑑定を所定鑑定機関に依頼する場合がございます。

-

- STEP4現金でのお支払い

-

買取金額にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いいたします。

- お振込みをご希望の方はご相談ください。

-

- STEP1お申し込み・来店日時の決定

-

美術品の基本情報がお分かりになりましたら、無料買取査定フォーム、フリーダイヤル、LINE査定より、お問い合わせください。

簡易査定結果のご連絡後、お客様のご希望の来店日時をお知らせください。お持ち込みいただく日時のご予約を決定します。

- お近くの店舗につきましては、店舗案内をご確認ください。

- ご本人様所有以外の作品(ご家族の方・代理人除く)、贋作、盗難品は買取できません。

- 買取の査定依頼前に、下記ポイントをご確認いただくと、査定がスムーズです。

-

絵画の場合

絵画の場合

- 作家名・作品名

- 額の裏や箱に、作家名・作品名が記載されている場合があります。例)作家名:小倉遊亀、作品名:山茶花

- 大きさ

- 額を除いたサイズになります。例)○号 もしくは縦○○㎝×横○○㎝

- ジャンル・特徴

- 絵画のジャンルや、技法などの特徴を教えてください。例)ジャンル:日本画、技法:リトグラフ

-

骨董品の場合

骨董品の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の中に略歴が入っている場合がございます。例)作家名:井上萬二、作品名:白磁花形ぐい呑

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。例)共箱:有

- 大きさ(陶磁器の場合)

- 作品自体の最大値を計測ください。例)高さ○○㎝×幅○○㎝、直径○○㎝など

-

掛軸の場合

掛軸の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の表裏や絵の上に作家名・作品名が記載されている場合があります。 例)作家名:川合玉堂、作品名:緑陰閑鈞

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。 例)共箱:有

- 大きさ

- 軸全体ではなく絵そのもののサイズ 例)縦○○㎝×横○○㎝

-

- STEP2ご来店・お品物のお持ち込み

-

ご予約の日時に、お品物をお持ち込みください。

- 運転免許証や健康保険証などの身分証明書と印鑑をお持ちください。(運転経歴証明書・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード等ご相談ください)

- 所有者様以外からのお持込みの場合は委任状、必要書類が必要な場合がございます。ケースに応じてご案内いたしますのでその旨ご相談ください。

-

- STEP3お品物を鑑定

-

お品を直接拝見し、買取金額を判断させていただきます。

- 作品によっては、査定・鑑定代行にお時間をいただく場合がございます。

- 所定鑑定機関のある作家に関しては、鑑定を所定鑑定機関に依頼する場合がございます。

-

- STEP4現金でのお支払い

-

買取金額にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いいたします。

- お振込みをご希望の方はご相談ください。

-

- STEP1お申し込み

- 美術品の基本情報がお分かりになりましたら、無料買取査定フォーム、フリーダイヤル、LINE査定より、お問い合わせください。

簡易査定結果のご連絡後、必要書類・梱包材を、お客様のご自宅に発送いたします。

- ご本人様所有以外の作品(ご家族の方・代理人除く)、贋作、盗難品は買取できません。

- 買取の査定依頼前に、下記ポイントをご確認いただくと、査定がスムーズです。

-

絵画の場合

絵画の場合

- 作家名・作品名

- 額の裏や箱に、作家名・作品名が記載されている場合があります。例)作家名:小倉遊亀、作品名:山茶花

- 大きさ

- 額を除いたサイズになります。例)○号 もしくは縦○○㎝×横○○㎝

- ジャンル・特徴

- 絵画のジャンルや、技法などの特徴を教えてください。例)ジャンル:日本画、技法:リトグラフ

-

骨董品の場合

骨董品の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の中に略歴が入っている場合がございます。例)作家名:井上萬二、作品名:白磁花形ぐい呑

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。例)共箱:有

- 大きさ(陶磁器の場合)

- 作品自体の最大値を計測ください。例)高さ○○㎝×幅○○㎝、直径○○㎝など

-

掛軸の場合

掛軸の場合

- 作家名・作品名

- 共箱の表裏や絵の上に作家名・作品名が記載されている場合があります。 例)作家名:川合玉堂、作品名:緑陰閑鈞

- 共箱の有無

- 共箱は、作家名や作品名が書かれた桐の箱です。 例)共箱:有

- 大きさ

- 軸全体ではなく絵そのもののサイズ 例)縦○○㎝×横○○㎝

-

- STEP2必要書類の記入・梱包

- ご自宅に届きました必要書類にご記入いただき、作品を梱包してください。作品は着払いにて当社へご発送ください。 梱包方法について

-

- STEP3お品物を鑑定

- 絵画、骨董品と、各ジャンルごとに専門の鑑定士が査定し、最終査定価格と登録番号を記載した「確認書」をお客様のご自宅に発送いたします。

- 作品によっては、査定・鑑定代行にお時間をいただく場合がございます。

- 所定鑑定機関のある作家に関しては、鑑定を所定鑑定機関に依頼する場合がございます。

-

- STEP4お振込みでのお支払い

- 買取金額にご納得いただき、登録番号を当社へご連絡いただきましたら、お振込みにてお支払いいたします。

アート買取協会の最新買取実績

-

山中雅彦

果物籠

- 洋画

- 絵画

- 特徴

- 油彩

- 掲載日

- 2025.07.14

-

若尾利貞

鼠志野鉢

- 陶磁器(陶器・磁器)

- 特徴

- 志野焼、鉢、陶磁器

- 掲載日

- 2025.07.11

-

張歩

南国小景

- インテリアアート

- 絵画

- 特徴

- 墨彩

- 掲載日

- 2025.07.10

-

金重陶陽

備前羊香合

- 工芸品

- 茶道具

- 陶磁器(陶器・磁器)

- 香炉・香合

- 骨董品・古美術

- 特徴

- 備前焼、茶道具、陶磁器、香合

- 掲載日

- 2025.07.09

※買取価格は当社のこれまでの買取実績のご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。

美術品の売却が初めての方に

「買取の流れ」をご紹介!

全国出張・宅配買取や無料査定も実施中!

パウル・クレーに関する美術館情報

-

宇都宮美術館

〒320-0004

栃木県宇都宮市長岡町1077「宇都宮美術館」及びその周辺の公園施設「うつのみや文化の森」は、宇都宮市制100周年を記念して平成9年に開館。国内外のおもに20世紀以降の美術・デザイン、また宇都宮市にゆかりの美術作品を収集・公開するとともに、美術・デザインの様々な分野で、当館コレクションにてご覧頂けない海外・国内の優れた作品を、年間5~6回開催の企画展として紹介。

-

富山県美術館

〒930-0806

富山県富山市木場町3-20富山県美術館 アート & デザインは、富山県富山市木場町にある公立美術館である。略称は「TAD」。日本博物館協会、全国美術館会議、富山県博物館協会会員。

-

静岡県立美術館

〒422-8002

静岡県静岡市駿河区谷田53-21986年4月に開館。「17世紀以降の日本と西洋の風景画」「静岡ゆかりの作家・作品」「ロダンと近代彫刻」を中心に、作品収集や企画展を開催。講演会・講座・ワークショップをはじめ、教育普及活動にも力を入れ、「開かれた美術館」を目指す。

-

神奈川県立近代美術館 葉山館・鎌倉別館

〒240-0111

神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1神奈川県立近代美術館は、日本で最初の公立近代美術館として、1951年に開館して以来、つねに美術館はどうあるべきかを考えながら国内での先導的な役割を担って活動してきました。所蔵作品はおよそ15,000件にのぼります(2021年2月現在)

-

愛知県美術館

〒461-0005

愛知県名古屋市東区東桜1-13-21992年に開館した愛知芸術文化センター10階に位置する愛知県美術館は、20世紀初頭から現在に至る国内外の美術品をコレクションし、コレクション展でご紹介しています。

-

アーティゾン美術館

〒104-0031

東京都中央区京橋1-7-21952年1月に株式会社ブリヂストンの創業者・石橋正二郎の個人コレクションを公開するため、京橋のブリヂストン本社ビルの2階にオープンしました。印象派と20世紀美術を中心とする近・現代美術と日本近代洋画を収集・展示し、その質の高いコクションで人々に親しまれています。東京駅から徒歩5分のオフィス街の中心にありながら、都会の喧噪を忘れる落ち着いた空間の中で名画を楽しむことができます。印象派と日本近代洋画を中心に、古代から現代アート まで約3000点を所蔵。

-

広島県立美術館

〒730-0014

広島県広島市中区上幟町2-221968年、中国地方初の公立美術館として、浅野家の大名庭園である「名勝 縮景園」に隣接して開館。広島ゆかりの美術作品、日本とアジアの工芸作品、1920~30年代の美術作品をテーマにコレクションも充実。

-

東京国立近代美術館

〒102-8322

東京都千代田区北の丸公園3-1東京都千代田区北の丸公園内にある本館と、石川県金沢市にある国立工芸館から構成される。明治時代後半から現代までの近現代美術作品(絵画・彫刻・水彩画・素描・版画・写真など)を随時コレクション。収蔵品は2020年度時点で、日本画854点、油彩画など1,290点、版画3,060点、水彩・素描4,135点、彫刻(立体造形)480点、映像75点、書21点、写真2,947点、美術資料687点、合計13,549点におよぶ。

アート買取協会で

買取できる美術品

日本画、洋画、現代アートなどの絵画買取から掛軸、陶磁器などの骨董・古美術の買取まで幅広い美術品ジャンルを取り扱っております。

一覧にない美術品も取扱いがございますので、まずはお気軽にご相談ください。

-

絵画

日本画、洋画、現代アート、中国美術、インテリアアートなど、幅広いジャンルの絵画を査定、買取いたします。

- 他 取扱い例

セル画, ジクレー, 版画, シルクスクリーン, リトグラフ

-

骨董品・古美術

陶磁器・彫刻・ブロンズ・茶道具・工芸品・掛軸など、幅広いジャンルの骨董品・古美術を査定、買取いたします。

-

中国美術・西洋アンティーク

中国絵画・中国骨董・ガラス工芸・西洋陶器・西洋彫刻・ブロンズなど、幅広いジャンルの海外の美術品を査定、買取いたします。

- 他 取扱い例

アンティーク家具 (椅子・テーブル) , 洋食器, ガラス細工, マイセン, ガレ, ドーム, 金製品, 銀製品

作家・作品検索

美術品買取コラム

絵画や骨董品などを高額で売却するための買取・査定のポイントから美術品の保管方法、鑑定方法など美術品買取専門業者ならでは情報をお伝えします。

また、生前整理や遺品整理など相続等に関するお役立ち情報もご提供しています。

-

アルフォンス・ミュシャ作品の価値と買取相場〜アール・ヌーヴォーの巨匠が描く美の世界〜

はじめに 「アール・ヌーヴォーの旗手」として知られるアルフォンス・ミュシャ(1860-1939)。優美な女性像と流麗な曲線、精緻な装飾が特徴的な「ミュシャ・スタイル」は、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを魅了…

- 洋画

- 絵画

- アール・ヌーヴォー

-

小林古径の作品相場と買取のポイント:日本画の新古典主義を極めた巨匠

はじめに 「蚕の吐く糸のような」繊細な線描と澄んだ色彩で知られる小林古径(こばやし こけい)。明治から昭和にかけて活躍し、日本画の新たな地平を切り拓いた彼の作品は、今なお多くの美術愛好家を魅了し続けています。 古典的な日…

- 奥村土牛

- 前田青邨

- 日本画

- 絵画

- 三羽烏

- 新古典主義

-

白髪一雄作品の価値と買取相場 – フット・ペインティングから世界的評価まで

はじめに 「足で描く画家」として知られる現代美術家・白髪一雄(しらが かずお)。その名を聞くと、天井からロープにつかまり、床に広げたキャンバスに足で描くという独創的な「フット・ペインティング」を思い浮かべる方も多いのでは…

- 金山明

- 村上三郎

- 田中敦子

- 吉原治良

- 現代アート

- 絵画

- 具体美術協会

-

ピエール=オーギュスト・ルノワールの世界 | 作品の魅力と相場を解説

はじめに 「女性の美を追求した印象派の画家」と称されるピエール=オーギュスト・ルノワール。その明るく温かみのある色彩と柔らかな筆触で描かれた作品は、今なお世界中の美術愛好家を魅了し続けています。 ルノワールの作品は、国際…

- 洋画

- 絵画

- 印象派

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中