目次

はじめに

現代アートの世界に、一枚の「旗」の絵で革命を起こした作家がいます。その名は、ジャスパー・ジョーンズ(Jasper Johns)。アンディ・ウォーホルと並び称される、まさに”生ける伝説”です。

彼の代表作《旗》には、個人間取引で約120億円という驚異的な価値が付けられた記録があります。しかし、彼が作品のモチーフに選ぶのは、国旗やダーツの的、数字といった、私たちの日常にあふれる「ありふれたモノ」ばかり。なぜ、見慣れたイメージがこれほど高く評価されるのでしょうか?その背景には、単なる美しさや技術だけでは説明できない、美術の歴史を塗り替えた革新的な発想がありました。

この記事では、ポップアート(※)への扉を開いた巨匠、ジャスパー・ジョーンズの生涯と作品の魅力を解説し、その真の価値に迫ります。お手元にジャスパー・ジョーンズの作品をお持ちの方、そしてその買取や相場にご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。

※ポップアート:1950年代から60年代にかけて、大量生産・大量消費社会のイメージ(漫画、広告、有名人の写真など)を主題として取り入れた芸術動向。

※コンセプチュアル・アート:作品の物質的な側面よりも、その背後にあるアイデアやコンセプト(概念)を最も重視する芸術動向。

ジャスパー・ジョーンズとは?

抽象表現主義への静かなる反逆者 – その生涯と経歴

ジャスパー・ジョーンズの芸術は、一枚の「反逆の旗」から始まりました。1930年、アメリカ・ジョージア州に生まれた彼は、サウスカロライナ州で育ち、大学で美術を学びます。しかし、彼のキャリアを決定づけたのは、伝統的な美術教育だけではありませんでした。

1952年から約半年間、兵役で日本の仙台に駐留した経験は、彼の芸術観に大きな影響を与えたと考えられています。この時期に歌舞伎などの日本文化に触れたことは、後に西洋中心の価値観から距離を置く彼の姿勢の基礎になったとも考えられます。

1953年にニューヨークへ戻ったジョーンズが目にしたのは、ジャクソン・ポロックらに代表される抽象表現主義が中心するアートシーンでした。それは、画家の内面的な感情や心理を、激しい筆遣いでキャンバスにぶつける、とても主観的な芸術です。ジョーンズは、こうした「内なる世界」の表現に静かな違和感を抱き、独自の道を模索し始めます。

転機となったのは、芸術家ロバート・ラウシェンバーグ、作曲家ジョン・ケージ、振付師マース・カニンガムといった新しいな才能たちとの出会ったことです。彼らは、芸術と日常の境界線を問い直し、新たな表現の可能性を探る仲間となります。そして1954年、ジョーンズは「自分が星条旗を描いている夢を見た」ことをきっかけに、美術史を塗り替えることになる最初の《旗》を制作するのです。

この革新的な作品は、伝説の画商レオ・カステリの目に留まります。1958年に開かれた初個展は、出品作が完売する大成功を収め、ニューヨーク近代美術館(MoMA)までもが作品を購入しました。これは、抽象表現主義の時代が終わりを告げ、後に「ネオ・ダダ」(※)と呼ばれる新しい芸術の流れが生まれた瞬間でした。

※ネオ・ダダ:1950年代後半から60年代にかけて、日常品や廃品を作品に取り入れた芸術動向。既成の芸術概念を否定した「ダダ」の精神を受け継ぐものとして名付けられた。

数々の栄誉 – 受賞歴と美術史上の評価

ジャスパー・ジョーンズの功績は、世界的に高く評価されています。1988年にはヴェネツィア・ビエンナーレで金獅子賞を受賞し、1993年には日本の高松宮殿下記念世界文化賞を受賞しました。そして2011年、アメリカの民間人にとって最高位の栄誉である大統領自由勲章を授与され、その地位を確かなものにしました。

美術史において、ジョーンズは抽象表現主義とポップアートを繋ぐ、非常に重要な「橋渡し役」として知られています。彼は、抽象表現主義のような激しい筆遣いを使いつつも、主題には国旗や数字といった誰もが知る客観的なマークを選びました。この試みは、アートを「自己表現の場」から「思考の場」へと変え、鑑賞者に「見ること」の意味を問い直させました。

彼の作品が切り開いた道は、アンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインといったポップアーティストたちが、大量消費社会のイメージをアートに取り込むための土台となりました。また、作品の形よりもアイデアや考えを重視するコンセプチュアル・アートの先駆けでもあります。ジョーンズの登場なくして、20世紀後半のアートの展開は語れません。

ジャスパー・ジョーンズの作品の魅力や特徴

ジャスパー・ジョーンズの作品は、一見するとシンプルですが、その背後には「芸術とは何か」という根源的な問いが隠されています。彼の代表的な作風は、主に以下のシリーズにまとめられます。

- 国旗と標的シリーズ:絵画と現実の境界線を問い直した、最も象徴的な作品群。

- 数字と地図シリーズ:普段は意味を伝達する道具である「記号」を、純粋な「形」として見せた作品群。

- 彫刻作品:デュシャンの「レディ・メイド」に答え、手仕事の価値を見直した作品群。

これらの作品に共通しているのは、彼独自の技法と、知的なアイデアです。

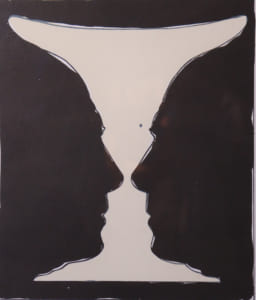

「これは絵か、モノか?」 – 国旗と標的シリーズの衝撃

ジャスパー・ジョーンズの芸術に革命を起こしたのが《旗》(1954-55年)です。この作品が投げかけたのは、「これは旗の『絵』なのか、それとも『旗』そのものなのか?」という、シンプルかつ根源的な問いでした。もともと平面である国旗を、平面であるキャンバスに描く。この行為によって、絵画と現実の境界線はあえて曖昧にされています。

この考えをさらに進めたのが、《ホワイトフラッグ》(1955年)や《スリーフラッグス》(1958年)です。《ホワイトフラッグ》では、星条旗から色彩を奪い、白一色で描くことで、鑑賞者の意識をシンボルとしての意味から、絵の具の凹凸やモノとしての質感へと向かわせました。一方、《スリーフラッグス》では、大きさの異なる3つのキャンバスを重ねることで、絵画に彫刻のような奥行きを与え、二次元と三次元の境界をさらに超えようとしました。

この問いをさらに推し進めたのが、「標的」シリーズです。《4つの顔のある標的》(1955年)では、円形の標的が描かれたキャンバスの上部に、人間の顔の一部をかたどった石膏のオブジェが置かれています。これにより、絵画と彫刻がひとつの作品の中で直接ひとつになり、アートが単なる「イメージ」ではなく、具体的な「モノ」であることを強調しています。

これらの作品で重要な役割を持つのが、ジョーンズ特有の技法である「エンカウスティーク」(※)です。これは、顔料を熱で溶かした蜜蝋に混ぜて描く古代の技法で、速乾性があり、筆の跡が立体的に残ります。さらに彼は、キャンバスの表面に新聞紙の切れ端をコラージュとして貼り込みました。この厚く、ざらついた物質的な肌合い(マチエール)(※)は、作品に強い「モノ」としての存在感を与え、鑑賞者に視覚だけでなく触覚的にも訴えかけ、彼のアイデアをより強く伝えているのです。

※エンカウスティーク:顔料を加熱して溶かした蜜蝋に混ぜて描く絵画技法。冷却すると固まるため、独特の厚みと質感が生まれる。

※マチエール:絵画の表面に見られる、絵の具の盛り上がりや筆致などによって生まれる材質感や肌合いのこと。

記号がアートになるまで – 数字と地図のシリーズ

国旗や標的といった具体的な「モノ」の次にジョーンズが向かったのは、数字や文字、地図といった、より純粋な「記号」の世界です。《白色の数字》(1958年)や《0-9》(1961年)といった「数字」シリーズでは、私たちは普段、意味を読み取るために「通過」してしまう数字を、一つの「形」として見つめ直すよう迫られます。彼は、ステンシル(型板)を用いて数字の形を正確に描きながらも、その内部を抽象表現主義のような豊かな筆遣いで埋め尽くすという、矛盾したことを行いました。これにより、機械的な複製と、人間的な手の痕跡という二つの要素が同じ画面に同時に存在し、新たな問いを生み出します。

「地図」シリーズも同様の試みです。《地図》(1961年)では、情報伝達の道具であるはずのアメリカ地図が、鮮やかな色彩と激しい筆遣いによって、その機能性を失わせています。州境に沿って几帳面に塗られた色面の上を、絵の具のしずくが自由に流れ落ちる。これは、仲間であるジョン・ケージが試みた「偶然性」の考えを取り入れたもので、正確な情報伝達という地図本来の目的をくつがえし、一枚のダイナミックな抽象画へと変えているのです。

これらの記号を用いた作品群は、アートが何かを描くだけでなく、アートそのものの構造や、私たちが世界を見る仕組み自体をテーマにできることを示しました。これは、ウォーホルらが大量生産品のイメージを扱い、後のコンセプチュアル・アーティストたちが「アイデアこそがアートである」と考える上で、決定的なきっかけとなったのです。

デュシャンへの返答 – 《描かれたブロンズ》と彫刻作品

ジャスパー・ジョーンズの作品を語る上で欠かせないのが、ダダの巨匠マルセル・デュシャンからの影響です。デュシャンは、既製品の便器にサインをして《泉》と名付けるなど、「レディ・メイド」(※)という考え方を打ち出しました。これは、アーティストが「選ぶ」という行為そのものが芸術であり、手仕事による制作を必要としないという、革命的な考え方でした。

※レディ・メイド:既製品のこと。デュシャンが、工業製品などをそのまま「作品」として提示したことから、芸術用語となった。

ジョーンズもまた、日常的なモノを作品に取り入れましたが、そのやり方はデュシャンとは似ているようで異なるものでした。その代表的な例が、彫刻作品《描かれたブロンズ(エール缶)》(1960年)です。この作品は、抽象表現主義の画家ウィレム・デ・クーニングが「あの画商(レオ・カステリ)なら、ビール缶2本だって売りさばくだろう」とからかった言葉がきっかけで生まれました。

しかし、ジョーンズが制作したのは、単なるビールの空き缶ではありませんでした。彼は、ブロンズという西洋彫刻の伝統的な素材を用いて缶を(金属を溶かして)作り、本物と見間違えるほど精密に手で色を塗ったのです。これは、デュシャンのレディ・メイドの考えに対する、ユーモアのある「返答」であり、逆転の発想でした。デュシャンが「モノを選ぶこと」で芸術から技術を切り離そうとしたのに対し、ジョーンズはありふれた「モノ」を、優れた「技術」と伝統的な「素材」を用いて芸術作品へと高めました。

この行為は、「芸術はアイデアだけでも、手仕事だけでもない。その両方が合わさったところにこそ、新たな可能性がある」というジョーンズの宣言のようにも見えます。日常的なモノの考え方の力強さを認めつつ、芸術家の手仕事の価値をあらためて認める。この知的な批評(ひひょう)の精神こそ、ジャスパー・ジョーンズ作品の奥深い魅力であり、その高い価値の源となっているのです。

ジャスパー・ジョーンズ作品の買取相場・実績

※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。

石膏鋳型のある標的:Target with plaster casts

Untitled (CATALOG COVER)

Cup 2 Picasso

当社では、これまでにジャスパー・ジョーンズ作品を多数取り扱っており、豊富な査定・買取実績がございます。作品の評価や真贋のご相談など、お気軽にご相談ください。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中

ジャスパー・ジョーンズの作品を高値で売却するポイント

来歴や付帯品・保証書

来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。

保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。

贋作について

ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。

ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。

落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。

版画

共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)

版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。

主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。

リトグラフ

石版画とも言われ、ヨーロッパの歴史では古くから用いられてきました。日本でも昭和から活発に使用され、各地にリトグラフ専門の工房が存在します。

シルクスクリーン

枠にメッシュ素材(シルクやナイロン)の布を張り、油性描画剤で直接絵を描いたり、マスキングをし絵の具の通る部分通らない部分を作った版を紙に乗せ写しとる技法です。絵画以外にも写真や被服等にも応用されています。

ジャスパー・ジョーンズについての補足情報

ジョーンズと日本 – 「ウスユキ」に見る意外な関係

ジャスパー・ジョーンズと日本の関わりは、兵役時代の仙台駐留に留まりません。彼は生涯にわたり何度も来日し、日本の文化人や芸術家と深い交流を持ちました。美術評論家の東野芳明や瀧口修造、芸術家の篠原有司男らとも出会っていたことが知られています。

1970年代後半から制作が始まった「ウスユキ」は、日本の古典浄瑠璃・歌舞伎の演目『新薄雪物語』に由来します。作品は、無数の短い線が交差する「クロスハッチング」というパターンで画面が埋め尽くされていますが、その背景には日本の古典芸能への深い関心があります。ジョーンズの芸術が単に西洋美術の流れの中だけでなく、違う文化との交流から生まれたことを示す貴重な証拠であり、特に日本のコレクターや美術愛好家にとって興味深い点と言えるでしょう。

作品はどこで見られる? – 国内外の主要収蔵美術館

ジャスパー・ジョーンズの作品の多くは、世界の主要な美術館に収蔵されており、その芸術的価値の高さを物語っています。 海外では、特にニューヨークにコレクションが集中しています。ニューヨーク近代美術館(MoMA)、ホイットニー美術館、メトロポリタン美術館は、それぞれ《旗》《4つの顔のある標的》《スリーフラッグス》《ホワイトフラッグ》といった彼の初期の代表作を所蔵しています。

日本国内でも、彼の重要な作品に触れることができます。長野県のセゾン現代美術館は、約10点の作品を所蔵しています。また、国立国際美術館(大阪)なども彼の版画作品などをコレクションしており、国内の展覧会で作品が公開される機会もあります。

まとめ

国旗や数字といった、ありふれた日常のイメージを用いて、アートの意味そのものを問い直した静かなる革命家、ジャスパー・ジョーンズ。彼の作品は、抽象表現主義が中心だった美術界に新しい見方を持ち込み、ポップアートやコンセプチュアル・アートへの道を切り開きました。

「これは絵画なのか、それともモノなのか?」という根源的な問いから生まれた彼の作品群は、その革新的な考えと知的な魅力によって、美術史における揺るぎない地位を築きました。プライベートセール(個人間取引)などで記録的な価格がつくことも、その評価の高さを表しています。彼の作品の価値は、単なる絵の価格ではなく、美術史の1ページ分の価値があると言えるでしょう。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。ジャスパー・ジョーンズの作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。