2025.07.15

光と静けさをまとう人物画──伊藤清永

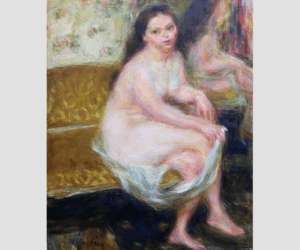

やわらかな光に包まれた女性像。白い衣服の透ける質感や、静かにこちらを見つめるまなざし。どこか日常を超えた、詩のような空気をまとった世界がそこに広がっています。伊藤清永(いとう きよなが/1906–2001)は、生涯をかけて人物画に取り組んだ洋画家であり、なかでも女性像を通じて、美しさと気高さを描こうとしたことで知られています。

彼の作品は、一見すると写実的に見えるかもしれません。けれど、その中には単なる再現ではなく、人の内面にある感情や精神性を映し出そうとするまなざしが感じられます。画面に漂う静けさや、光と陰影の繊細なバランスは、見ているうちに心を落ち着かせてくれるようです。

禅寺に生まれ、油絵と出会う

兵庫県出石郡(現在の豊岡市)の禅寺「吉祥寺」に生まれた伊藤清永は、14歳のとき油絵に触れ、若くして画家を志します。17歳で岡田三郎助に師事し、東京美術学校(現・東京藝術大学)に進学。1931年、《祐天寺風景》で公募展に初入選したころから、すでにその才能は注目されていました。初期作品には師の影響を色濃く感じさせる端正な筆致が見られますが、やがて自らの静謐な美意識を追求する画風へと移っていきます。

精神性と品格をたたえた美の追求

戦時中、彼は二度にわたる応召を経験しています。その後、終戦を迎えた1947年から本格的に人物画、特に裸婦像に取り組みはじめました。同年の《I夫人像》で日展特選を受賞し、以後1950年まで4年連続で特選という快挙を達成します。彼が描いた女性たちは、肉体的な美しさというよりも、内側からにじみ出るような精神性をたたえています。やわらかな光のなかで浮かび上がる肌のトーンや表情には、生命の尊さや人としての品格を感じさせるものがあります。

51歳のとき、パリやオランダを巡ったヨーロッパ滞在も彼の表現に変化をもたらしました。現地で出会った芸術や人々の暮らしに刺激を受けながらも、彼は帰国を選びます。当時、ピカソの画商として知られるカーンワイラーに滞在を勧められたとも伝えられていますが、伊藤はあくまで日本に根差した創作を望んでいたのかもしれません。

帰国後の作品は、いっそう抒情的で柔らかく、光の描写には深い静けさが宿るようになります。パステルのような色調、やわらかな輪郭線、空気を含むような衣服の質感──それらはただの視覚表現ではなく、心の奥に触れるような優しさをたたえています。

時代を超えて問いかける伊藤清永の芸術

伊藤は1976年に《曙光》で日展内閣総理大臣賞、翌年には日本芸術院賞恩賜賞を受賞。1991年には文化功労者に、1996年には文化勲章を授かります。東京藝術大学では教授として教鞭も執り、後進の指導にも熱心でした。生涯を通じて誠実に絵と向き合い続けたその姿勢は、教育者としても多くの尊敬を集めたといわれています。

晩年には故郷・兵庫県たつの市に記念館が設立され、現在は「豊岡市立美術館 伊藤清永記念館」として公開されています。そこでは、彼の代表作をはじめとする多くの作品に触れることができ、静かな時間の中で彼の芸術を味わうことができます。

今、私たちの暮らしはとても忙しく、情報も映像も瞬時に流れていきます。そんな時代だからこそ、伊藤清永の作品が放つ、静かな光や穏やかなまなざしに惹かれるのかもしれません。彼の絵は、派手さや刺激ではなく、控えめな中にある深い思いやりや尊厳を映し出しているように見えます。

デジタル表現が進化し、人工的な美が溢れる今だからこそ、一本一本の筆致に込められた人間の感性に、改めて価値を感じる方も多いのではないでしょうか。伊藤清永の絵は、単なる美術作品としてだけでなく、「美とは何か」「人とは何か」を静かに問いかけてくれる、そんな存在であり続けているように思えます。