【千葉県の絵画買取】|東山魁夷をはじめ、県ゆかりの作家紹介と作品価値を解説

- ロッカクアヤコ

- 千葉県

- 後藤純男

- 日本画

- 東山魁夷

- 浅井忠

- 青木繁

「千葉県」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。豊かな自然、海の幸、都心へのアクセスの良さ…。実は、千葉県が日本の近代美術史において、非常に重要な役割を果たしてきた「アートの宝庫」であることは、あまり知られていないかもしれません。

歴史ある城下町・佐倉の武家屋敷から、多くの芸術家を惹きつけた房総半島の荒々しくも美しい海岸線、そして都心に近い静かな市川の住宅街まで。千葉県の多様な風土は、時代を象徴する画家たちの創作意欲をかき立て、数々の傑作を生み出す舞台となってきました。

この記事では、そんな千葉県に深くゆかりのある5人の巨匠、浅井忠、青木繁、東山魁夷、後藤純男、ロッカクアヤコにスポットライトを当てます。彼らがどのような人物で、千葉の地とどんな物語を紡ぎ、そして彼らの作品には今、どのような価値があるのかを、専門家の視点から分かりやすく紐解いていきます。

目次

浅井忠:佐倉の武家町が育んだ、近代洋画の父

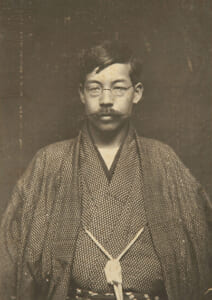

どんな人?経歴とプロフィール

浅井忠(あさい ちゅう)は、1856年(安政3年)、江戸の佐倉藩邸(現在の千葉県佐倉市周辺)に生まれた、まさに千葉にルーツを持つ画家です。父は佐倉藩士。少年時代を城下町・佐倉で過ごし、武士の子として育ちました。

明治維新という時代の大きなうねりの中、浅井は画家を志します。日本で最初の官立美術学校「工部美術学校」に第一期生として入学し、イタリア人画家のフォンタネージに師事。本格的な西洋画の技術を学びました。その後、日本初の洋画団体「明治美術会」の設立に尽力し、東京美術学校(現在の東京藝術大学)の教授も務めるなど、日本の洋画界を牽引する中心的な存在となります。

1900年からは文部省の命でフランスへ留学。本場の芸術に触れる中で、絵画だけでなく、陶器や漆器のデザインにも情熱を注ぎ、日本の「美」を多角的に高めようとしました。帰国後は京都に移り住み、関西美術院などで教鞭をとり、梅原龍三郎や安井曾太郎といった、後の日本画壇を背負う多くの才能を育て上げたことでも知られています。

千葉県との素敵な関係

浅井忠と千葉県の絆は、彼の原点そのものです。1863年、一家は藩命により佐倉へ移り住み、浅井は多感な少年期をこの地で過ごしました。武家屋敷が立ち並び、古い日本の面影が残る佐倉の風景は、彼の芸術家としての感性の礎を築いたと言えるでしょう。

画家として大成した後も、浅井は千葉の風景を愛し続けました。房総半島の海岸線を旅してスケッチを残しており、特に御宿の海岸を描いた作品などが知られています。彼の眼に映った明治時代の千葉の海や農村の姿は、今も作品の中に生き続けています。

現在、佐倉市立美術館や千葉県立美術館では、浅井忠の作品が大切に所蔵・展示されており、千葉県が誇るべき偉大な郷土の画家として、その功績が語り継がれています。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

浅井忠の絵画の魅力は、ヨーロッパの写実的な技法と、日本的な情緒が見事に融合している点にあります。彼が師アントニオ・フォンタネージから学んだのは、フランスのバルビゾン派に通じる、ありのままの自然や農村の風景を描くスタイルでした。彼の作品には、どこか土の匂いがするような、重厚で落ち着いた色調(「脂派(やには)」と評されることもありました)が特徴で、見る人を懐かしく、穏やかな気持ちにさせてくれます。

しかし、彼は単なる模倣者ではありませんでした。風景の中に漂う光や空気感、季節の移ろいを繊細に捉え、日本ならではの叙情性を表現することに長けていました 。また、フランス留学後は、植物などをモチーフにした曲線的で華やかな装飾が特徴の「アール・ヌーヴォー」という芸術様式にも影響を受け、絵画だけでなく陶器や染織の図案(デザイン)も手掛けるなど、幅広い分野でその才能を発揮しました 。

代表作と出会える場所

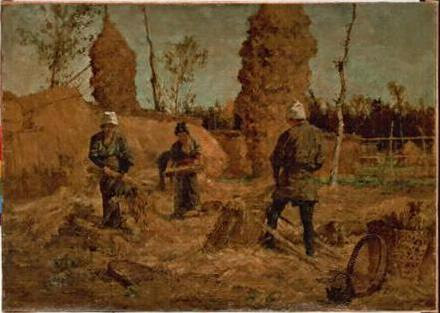

《収穫》(1890年)

農村で働く人々を描いた、浅井忠の初期の代表作。日本の近代洋画史を語る上で欠かせない重要文化財です。農民のたくましい姿と、秋の光に満ちた風景が見事に描かれています。

(所蔵:東京藝術大学大学美術館)

《グレーの洗濯場》(1901年)

フランス留学中に滞在した、パリ郊外のグレー村で描かれた作品。それまでの重厚な色調とは少し趣が異なり、明るい光と色彩が印象的です。水面に映る風景の表現も見事です。

(所蔵:東京国立博物館)

《漁婦》(1897年)

千葉県立美術館が所蔵する、千葉ゆかりの重要な作品。厳しい自然の中で生きる漁村の女性の姿が、力強く描かれています。浅井の、働く人々への温かい眼差しが感じられる一枚です。

(所蔵:千葉県立美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

「近代洋画の父」と称される浅井忠の作品は、美術史的な価値が非常に高く、市場でも安定した評価を得ています。

高価買取に繋がりやすいのは、やはり油彩画です。特に、彼が得意とした明治期の農村風景や、作風に変化が見られるフランス留学時代の作品は人気が高い傾向にあります。もちろん、水彩画やスケッチ、さらには彼がデザインした工芸品であっても、希少価値があり、高値で取引される可能性があります。

もしご自宅に浅井忠と思われる作品がございましたら、それは日本の美術史の貴重な1ページかもしれません。作品の種類や状態、描かれた年代によって評価は大きく変わりますので、専門家による査定をおすすめします。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

青木繁:房総の海が燃え上がらせた、夭折のロマン派

どんな人?経歴とプロフィール

青木繁(あおき しげる)は、1882年(明治15年)に福岡県久留米市で生まれた、燃えるような情熱と才能を持った画家です。古い慣習を嫌い、神話の世界に憧れるロマンチストでした。

画家を志して上京し、東京美術学校で学んだ青木は、1903年、在学中に出品した《黄泉比良坂》で「白馬賞」を受賞。21歳にして画壇に鮮烈なデビューを果たし、一躍時代の寵児となります。

しかし、彼の人生は短く、波乱に満ちたものでした。奔放な生活と創作への情熱は、彼の心身をすり減らしていきます。数々の名作を生み出しながらも、生活は困窮し、病に倒れ、1911年(明治44年)、わずか28歳の若さでこの世を去りました。そのドラマチックな生涯は、今なお多くの人々を惹きつけてやみません。

千葉県との素敵な関係

青木繁の名を語る上で絶対に欠かせないのが、千葉県館山市布良(めら)での、ひと夏の物語です。1904年(明治37年)の夏、東京美術学校を卒業したばかりの22歳の青木は、親友の坂本繁二郎、そして恋人の福田たねと共に、この房総半島の小さな漁村を訪れました。

照りつける太陽、紺碧の海、そしてマグロの大漁に沸く漁師たちのむき出しの生命力。布良のすべてが、若き青木の魂を激しく揺さぶりました。この地での滞在中に、彼のインスピレーションは爆発し、日本美術史に燦然と輝く不朽の名作《海の幸》が誕生したのです。

青木たちが滞在した網元の小谷家住宅は、現在「青木繁『海の幸』記念館」として大切に保存され、美術ファンにとっての「聖地」となっています。千葉の海と風が、一人の天才画家の才能を燃え上がらせた、奇跡のような場所なのです。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

青木繁は、日本の「ロマン主義」を代表する画家です。難しく聞こえますが、要は“ドラマチックな場面を情熱的に描くスタイル”のことです。彼は、ただ見たままの風景を描くのではなく、日本の神話や古典文学を題材に、壮大な世界をキャンバスの上に創造しました。

代表作《海の幸》も、布良の海岸を写生したものではありません。友人が語った大漁の様子からインスピレーションを得て、青木が頭の中で創り上げた、神話的な光景なのです。褐色の肌の男たちが巨大なサメを担ぎ、列をなして歩く姿は、まるで古代の英雄たちの凱旋のよう。現実の出来事を、時代を超えた普遍的な「生命の賛歌」へと昇華させた点に、青木の天才性があります。

その画風は、うねるような力強い線描、濃厚で情熱的な色彩、そしてあえて細部を描き込まずに残した「未完成」のような質感が特徴です。この荒々しさこそが、見る人の心に直接訴えかける、青木作品の圧倒的なパワーの源泉となっています。

代表作と出会える場所

《海の幸》(1904年)

青木の代名詞であり、近代洋画の最高傑作の一つ。千葉県館山市布良での体験から生まれた、生命力あふれる大作です。西洋画として初めて重要文化財に指定されました。

補足:「1967年、西洋画として最初に重要文化財指定を受けた作品の一つ」

(所蔵:アーティゾン美術館)

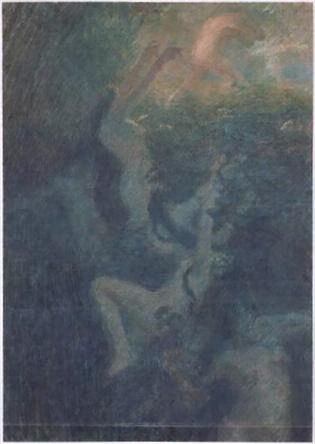

《わだつみのいろこの宮》(1907年)

日本神話の「海幸彦・山幸彦」を題材にした幻想的な作品。こちらも重要文化財に指定されています。豊玉姫に導かれ、海の宮殿へと向かう山幸彦の姿が描かれています。

(所蔵:アーティゾン美術館)

《黄泉比良坂》(1903年)

古事記の物語を題材に、死者の国から逃げるイザナギを描いた作品。この絵で白馬会賞を受賞し、青木の名を世に知らしめました。

(所蔵:東京藝術大学大学美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

28歳で夭折したため、青木繁が遺した作品の数は非常に少なく、その希少性から市場では極めて高く評価されています。

大規模な油彩画はもちろんのこと、水彩画や素描(デッサン)、さらには知人に宛てた書簡に至るまで、真作であればどれもが大変な価値を持ちます。特に、彼の芸術の核である神話を題材にした作品や、1904年の千葉・布良時代に関連する作品は、コレクター垂涎の的です。

青木繁の作品は人気が高く、贋作も存在するため、真贋の鑑定が最も重要になります。もし「青木繁」のサインがある作品をお持ちでしたら、それは大変な発見かもしれません。まずは一度、専門家にご相談ください。

東山魁夷:市川を愛した、静寂の国民的画家

どんな人?経歴とプロフィール

東山魁夷(ひがしやま かいい)は、1908年(明治41年)生まれ。昭和の時代を代表し、今なお多くの日本人に愛され続ける「国民的画家」です。

東京美術学校で日本画を学んだ後、ドイツへ留学し、西洋美術にも深い造詣を持ちました。戦後、1947年に日展で特選を受賞した《残照》で風景画家として立つことを決意し、その後、静謐で精神性の高い風景画で独自の画境を切り開きます。

その清澄な作風は広く認められ、皇居新宮殿の壁画《朝明けの潮》や、奈良・唐招提寺御影堂の壮大な障壁画など、国家的なプロジェクトも数多く手掛けました。1969年(昭和44年)には文化勲章を受章。まさに日本を代表する文化人として、その生涯を芸術に捧げました。

千葉県との素敵な関係

東山魁夷と千葉県の関わりは、一過性のものではありませんでした。彼は、戦争が終わった1945年(昭和20年)から、1999年(平成11年)に90歳で亡くなるまでの50年以上もの歳月を、千葉県市川市で過ごしたのです。

彼の有名な風景画のモチーフが、必ずしも市川の風景というわけではありません。しかし、市川市中山に構えた自宅とアトリエは、彼にとって創作活動の拠点であり、心の平穏を保つための「聖域(サンクチュアリ)」でした。日本中、そして世界中を旅して得たインスピレーションは、この市川の地で静かに熟成され、普遍的な美しさを持つ作品へと結晶していったのです。

市川市もこの偉大な画家の存在を誇りとし、1988年には名誉市民の称号を贈り、彼の死後、2005年には「市川市東山魁夷記念館」を開館しました。東山魁夷は、まぎれもなく千葉県が誇るべき芸術家の一人です。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

東山魁夷の絵画は、深い静寂と清らかな空気に満ちています。彼の風景画には、ほとんど人物が描かれていません。それは、見る人自身が絵の世界に入り込み、風景と静かに対話できるように、という画家からの誘いなのです。

彼の代名詞とも言えるのが、深く、どこまでも澄み渡る青や緑の色彩。「東山ブルー」と称されるその独特の色は、単なる景色の色ではなく、画家の内面や祈り、精神性を映し出す色として使われています。

また、繰り返し描かれたモチーフも印象的です。どこまでも続く一本の《道》は人生の旅路を象徴し、森の奥に佇む神秘的な白い馬は、画家自身の「心の祈り」の象徴であったと言われています。

代表作と出会える場所

《道》(1950年)

東山魁夷の名を不動のものにした、あまりにも有名な作品。緑の丘を貫いてまっすぐに伸びる一本の道。シンプルながら、見る人それぞれに自らの人生を重ね合わせさせる普遍的な力を持っています。

(所蔵:東京国立近代美術館)

《緑響く》(1982年)

「白い馬」シリーズの代表作。長野県の御射鹿池をモデルに、深い緑の森と、湖面に映る木々、そして静かに歩みを進める白馬が描かれています。幻想的で、音楽が聞こえてくるかのような作品です。

(所蔵:長野県立美術館)

《残照》(1947年)

苦難の時代を乗り越えた東山魁夷が、風景画家として再出発するきっかけとなった記念碑的作品。夕日に染まる山肌が、神々しいまでの輝きを放っています。

(所蔵:東京国立近代美術館)

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

東山魁夷は、現代の日本画壇において人気と評価が高い作家の一人であり、その作品は高値で取引されています。

東山魁夷作品の価値を見極める上で、最も重要なのが「鑑定書」の有無です。大変な人気作家であるため、残念ながら市場には多くの偽作も出回っています。現在、公式な鑑定は「一般財団法人 東美鑑定評価機構」が行っており、この鑑定書があるかどうかで買取価格は大きく変わります。

作品の種類にも価値の序列があります。岩絵具で描かれた肉筆の「日本画(原画)」が最も価値が高く、次いで生前に制作された「オリジナル版画(リトグラフなど)」、そして没後に制作された「新復刻版画」の順になります。

特に「白い馬」が描かれた作品や、「東山ブルー」が印象的な風景画は人気が高く、高額査定が期待できます。作品の状態はもちろん、購入時の箱や資料が揃っていることもプラスの評価に繋がります。

▼写真を撮って送るだけ!最短60秒で完了▼

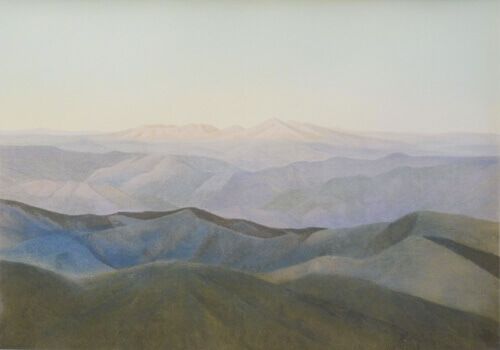

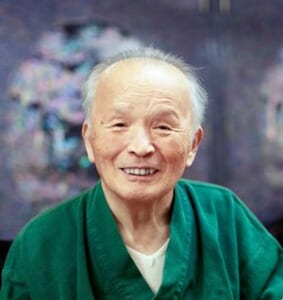

後藤純男:千葉が生んだ、壮大な祈りの風景画家

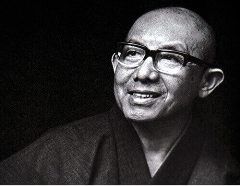

どんな人?経歴とプロフィール

後藤純男(ごとう すみお)は、1930年(昭和5年)に千葉県東葛飾郡木間ヶ瀬村(現在の野田市)で生まれた、戦後日本画壇を代表する巨匠の一人です。

実家が真言宗の寺院であったことから、自身も僧侶になるべく修行を積んだという異色の経歴を持ちます。 その後、画家の道を志し、山本丘人、田中青坪に師事。日本美術院展覧会(院展)を中心に活躍し、1976年に文部大臣賞、1986年には内閣総理大臣賞を受賞するなど、その実力は高く評価されました。

後年は東京藝術大学の教授として後進の指導にもあたり、2016年には日本芸術院賞・恩賜賞を受賞。まさに日本画壇の重鎮として、その生涯を芸術に捧げました。

千葉県との素敵な関係

後藤純男の芸術の原点は、まぎれもなく千葉の風景にあります。 野田市で生まれ育った彼は、キャリアの初期において、慣れ親しんだ郷里の田園風景を数多く描きました。

彼の眼に映った利根川流域の四季折々の自然は、その後の壮大なスケールの風景画制作の礎となったのです。 また、後藤は長年、千葉県流山市にアトリエを構え、創作活動を続けました。その功績から、流山市の名誉市民にも選ばれており、地域との深い絆を持ち続けた画家でした。

近年では千葉県立美術館で大規模な回顧展が開催されるなど、千葉県が誇るべき郷土の偉大な芸術家として広く親しまれています。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

後藤純男の作品の凄みは、その圧倒的なスケール感と、岩絵具という素材への深いこだわりから生まれる荘厳な美しさにあります。若き日に仏道を歩んだ経験は、彼の芸術に「祈り」という核を与えました。

ただ美しいだけでなく、見る者の心を揺さぶるような宗教的ともいえるほどの精神性が、彼の風景画には宿っています。 特に、数十回にわたり取材を重ねた中国の雄大な自然を描いたシリーズは圧巻です。

本金やプラチナ、ラピスラズリといった宝石のような高価な天然岩絵具を惜しげもなく使用し、日本の伝統的な絵画にはなかった力強い色彩と重厚な質感を生み出しました。その画面からは、大自然への畏敬の念がひしひしと伝わってきます。

代表作と出会える場所

《雲海黄山雨晴》(1984年)

中国・黄山のダイナミックな風景を描いた作品。岩絵具の質感を最大限に活かし、立ち込める雲や岩肌の力強さを見事に表現しています。

《江南水路の朝》(1986年)

中国の水郷の朝靄に包まれた幻想的な風景。静けさの中に人々の生活の息吹が感じられます。

《大和の雪》(2012年)

奈良・室生寺の雪景色を描いた、静謐さと荘厳さに満ちた作品。後藤の「祈りの心」が結晶化したような一枚です。

これらの代表作は、北海道上富良野町にある「後藤純男美術館」や、「日本芸術院」などで鑑賞することができます。

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

日本画壇の重鎮である後藤純男の作品は、市場で非常に高く評価されています。 最も価値が高いのは、やはり岩絵具で描かれた肉筆の「日本画(原画)」です。特に、キャリアの集大成ともいえる中国の風景や、人気の高い大和路の寺社仏閣を描いた作品は、高価買取が期待できます。

作品のサイズや保存状態はもちろんのこと、作家本人またはご遺族が作品を証明する「共シール」の有無も査定の重要なポイントとなります。また、生前に制作されたリトグラフなどの版画作品も、数十万円単位で取引されることがあり、決して価値が低いわけではありません。ご自宅に眠る一枚が、思わぬ価値を持つ可能性があります。

ロッカクアヤコ:千葉から世界へ!指先で魔法を描く現代アートの寵児

どんな人?経歴とプロフィール

ロッカクアヤコは、1982年(昭和57年)に千葉県で生まれた、今、世界のアートシーンで最も注目されている現代アーティストの一人です。

驚くべきことに、彼女は美術大学などで専門教育を受けていません。グラフィックデザインの専門学校を卒業後、20歳頃から独学で絵を描き始めました。

キャリアの転機となったのは、2003年と2006年に現代アーティスト・村上隆が主宰するアートイベント「GEISAI」でスカウト賞を受賞したこと。これをきっかけに海外のギャラリーの目にとまり、瞬く間に国際的な評価を獲得します。

現在はポルトガルを拠点に、世界中の展覧会で活躍。そのシンデレラストーリーは、多くの人々を魅了しています。

千葉県との素敵な関係

千葉市で生まれ育ったロッカクアヤコにとって、千葉は彼女の感性が育まれた原点の地です。独学で絵を描き始めた初期の頃は、東京のデザインフェスタなどでライブペインティングを披露し、その才能の片鱗を見せていました。

そして、世界的なアーティストとなった後の2020年、彼女にとって国内の公立美術館では初となる大規模個展「魔法の手」が、まさに地元である千葉県立美術館で開催されました。故郷への凱旋となったこの展覧会は大きな話題を呼び、千葉県が世界レベルの現代アーティストを輩出したことを改めて印象付ける出来事となりました。

ここがスゴイ!作品の世界観と特徴

ロッカクアヤコの最大の特徴は、筆を一切使わず、自らの指で直接キャンバスや段ボールに絵具を塗りつけていく独創的な制作スタイルにあります。この技法によって、計算され尽くした線描では決して生まれない、生命力あふれるダイナミックな質感が画面にほとばしります。

描かれるモチーフの多くは、大きな瞳が印象的な少女。彼女たちは、時に楽しげに、時に少し憂いを帯びた表情で、カラフルで夢のような世界を自由に漂います。理屈抜きで「楽しい」「カワイイ」と感じさせる、そのストレートな表現力こそが彼女の凄さです。

代表作と出会える場所

ロッカクアヤコの作品は、特定のタイトルで語られるよりも、その作風そのものが「代表作」と言えます。彼女の作品は世界中の個人コレクターやギャラリーが所蔵しており、特定の美術館で常設展示されているケースはまだ少ないのが現状です。

しかし、千葉県立美術館での個展をはじめ、オランダのクンストハレ美術館など、世界各国の美術館で大規模な展覧会が開催されており、その人気はますます高まっています。最新の展覧会情報をチェックすることが、彼女の作品に出会う一番の近道と言えるでしょう。

気になる価値は?市場での評価と買取のポイント

ロッカクアヤコは、現代アート市場において、今最も価格が高騰している作家の一人です。その評価は凄まじく、オークションでは数千万円は当たり前、作品によっては1億円を超える価格で落札されることも珍しくありません。

わずか数年で価格が10倍以上になるなど、その熱狂ぶりはアート界の大きなニュースとなっています。 草間彌生や奈良美智に続く、国際的に活躍する日本人女性アーティストとして確固たる地位を築いており、将来性も非常に高いと見られています。

そのため、買取市場でも極めて高い需要があり、高価買取が期待できます。 彼女の作品の価値を判断する上で最も重要なのは、真贋と「来歴(プロヴナンス)」です。つまり、その作品がいつ、どこで、誰を通じて取引されてきたかという証明が非常に重要になります。本物であることを証明できる書類があれば、驚くほどの評価額が付く可能性を秘めています。

まとめ:千葉のアートが秘める可能性

近代洋画の礎を築き、佐倉の地から世界へ羽ばたいた浅井忠。

房総の海で若き情熱を爆発させ、不滅の傑作を生んだ青木繁。

そして、市川の静寂の中で、日本人の心の風景を描き続けた東山魁夷。

故郷・千葉の原風景を胸に、大陸の自然の雄大さを描き切った後藤純男。

さらには、千葉から飛び立ち、指先一つで世界のアートシーンを席巻するロッカクアヤコ。

今回ご紹介した3人の巨匠は、それぞれ異なる形で千葉県と深く結ばれ、この地の文化と美術史を豊かに彩ってきました。彼らの存在は、千葉県が決してアートの「辺境」ではなく、日本の美術史の中心と深く関わる「源泉」の一つであったことを物語っています。

そして、その物語は美術館の中だけで完結するものではありません。彼らが生きた時代、多くの作品が個人コレクターや支援者の手に渡りました。千葉県内には、今もなお、こうした巨匠たちの作品や、まだ光の当たっていない他の優れた作家たちの作品が、旧家の蔵や応接間で静かに眠っている可能性が大いにあるのです。

あなたのご自宅にある一枚の絵画が、千葉のアートシーンの失われたピースを埋める、次なる大発見かもしれません。「これは誰の作品だろう?」「価値はあるのかな?」そんな疑問をお持ちの方は、下記のフォームから無料査定をお申し込みください。専門家が丁寧にお答えいたします。

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

-

すぐつながる、査定以外のご相談も

受付時間9:30-18:30 月~土(祝祭日を除く)発信する

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中