2026.01.20

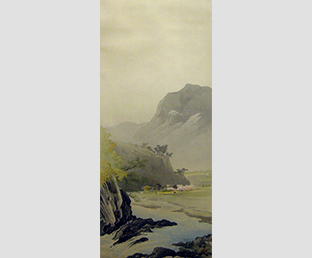

赤が浮かび上がる北国の海 ― 葛西四雄という存在

先日、お客様との会話の中で「赤が印象に残る画家」という話題になりました。

日本画では中村正義の人物表現や横山操の富士、洋画では田崎広助の富士山、浮田克己のヨーロッパの街並み。いずれも画面の中で「赤」が強い記憶として残る作家たちです。

そうした名前が挙がる流れの中で、ふと話題に上ったのが葛西四雄でした。

葛西四雄(1925-1990)は、青森県南津軽郡に生まれた洋画家です。

彼の作品に登場する赤は、決して装飾的でも象徴的でもありません。暗く重たい北国の海、鉛色の空、冷たい風。その中で、船体や漁具、家屋の一部に置かれた赤が、強く、しかし静かに浮かび上がります。その赤は、北の暮らしが持つ温度や人の気配そのもののようにも見えてきます。

教壇から絵筆へ ― 遠回りが育てた画家の視線

葛西四雄の画家としての歩みは、少し遠回りから始まります。

県立青森師範学校を中退後、1953年から約8年間、小学校の助教諭として教壇に立ちました。画家としての経歴だけを見ると意外にも思えるこの期間は、葛西の制作姿勢を理解するうえで欠かせない要素です。

教職に就きながら絵を描き続け、1957年に地元青森の洋画家・奈良岡正夫に師事。同年、第10回示現会展で初入選を果たしました。示現会は写実を重んじる美術団体として知られ、対象と誠実に向き合う姿勢が求められる場です。葛西の画風は、早くからこの環境と自然に馴染んでいたように見えます。

教育の現場で培われた「人を見る目」や、日常を丁寧に観察する習慣は、後年の作品にも色濃く表れています。特別な瞬間ではなく、港に停泊する船、波打ち際の静けさ、漁村の家並み。どれも生活の延長線上にある風景です。

日展と示現会 ― 北国の風景が評価されるまで

葛西四雄が全国的な評価を得るようになるのは、日展と示現会での活動を通してでした。

1962年の日展初入選作「滞船」を皮切りに、1971年「北の漁村」、1978年「北の浜」で特選を受賞。1985年には日展会員に推挙され、日本洋画壇の中で確かな立場を築いていきます。

同時代には、地方の風土を軸に制作を続けた洋画家が少なくありません。奈良岡正夫をはじめ、中央の流行とは距離を保ちながら、自身の拠点で制作を重ねた画家たちと、葛西は同じ時代の空気を共有していました。

影響を受けた画家としては、直接の師である奈良岡正夫のほか、フランス近代絵画以降の重厚な油彩表現、特に対象の質量感を重ね塗りで表す系譜が感じられます。ただし、前衛や流行に傾くことはなく、終始一貫して「自分が見てきた風景」を描き続けました。

その姿勢は、示現会の理事として団体を支えた活動からも読み取れます。華やかさよりも持続性。評価よりも制作。そのバランス感覚が、作品の落ち着きにつながっています。

作品が語り続ける場所 ― 美術館収蔵と現在の評価

葛西四雄の作品は、現在も複数の美術館に収蔵されています。

代表的なものとしては宇都宮美術館が挙げられ、個人の評価を超えて、美術史の中で保存・研究される対象となっています。

彼の絵を前にすると、強い主張よりも先に「空気」を感じます。冷たい海風、湿った木材の匂い、遠くの波音。その中で、ふと目に入る赤が、風景全体を引き締める。その赤は目立つための色ではなく、生きている証のように、そこに在ります。

教職から画家へと転じ、北国の海と向き合い続けた葛西四雄。

派手さはありませんが、長い時間をかけて積み重ねられた視線と技術は、今も静かに評価を重ねています。彼の作品を所有するということは、単に一枚の絵を手にすることではなく、その土地の記憶や、画家の生き方を身近に置くことなのかもしれません。

赤が印象に残る理由も、そうした積み重ねの中に、自然と宿っているように思えます。