2025.03.11

現代日本画を代表する画家 松尾敏男

つつましく、美しく描かれた牡丹ー。

松尾敏男(1926年-2016年)は、現代日本画を代表する画家として、その生涯を通じて多くの人々に感動を与えました。

私自身、大学で日本画を学び始めた頃に、彼の牡丹の作品に心惹かれ、彼の作品に倣って何枚も描きました。

今回は松尾敏男の魅力についてご紹介します。

生い立ちと画家への道

1926年、長崎県に9人兄弟の末っ子として生まれた松尾敏男は、幼少期から絵を描くことが好きでした。しかし、学生時代は器械体操に熱中し、選手として活躍していました。16歳の夏、病気により休学を余儀なくされ、その間に絵筆を手にしたことが、彼が絵の道に進むきっかけとなりました。高校卒業後、日本画専門雑誌『塔影』に掲載されていた堅山南風の「雨後」に感銘を受け、南風塾に入門しました。その後、1949年の第34回日本美術院展覧会に「埴輪」を出品し、初入選を果たしました。以降、院展を中心に作品を発表し続け、2009年には平山郁夫の後を継ぎ、日本美術院理事長を務めました。2012年には文化勲章を受章し、その功績が広く認められました。

戦争体験と作風の変遷

松尾は1945年、19歳の時に東京で空襲を経験しました。この戦争体験は彼の作品に大きな影響を与え、生と死をテーマにした作品が初期には多く見られます。戦後、西洋文化の流入により日本画の意義が問われる中、松尾は日本美術院の伝統を受け継ぎつつ、新しい日本画を模索しました。油絵に負けない強さを求め、重厚なマチエールの内省的な作品を多く残しました。「日本画とは何か」という問いかけは、彼の画業を通じて追求し続けたテーマでした。

師・堅山南風との関わり

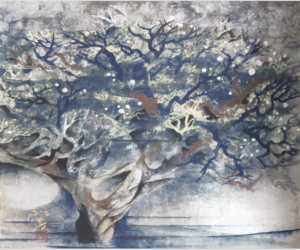

長年、自身の戦争体験に基づいた作品を発表してきましたが、師・堅山南風が火災で消失した日光輪王寺本地堂(薬師堂)の「鳴龍」復元の依頼を受け、その助手を務めたことで作風の転機が訪れます。南風の制作を間近で見て、絵は「塗る」ことではなく「描く」ことなのだと強く意識したといいます。松尾が師事した堅山南風は、写生を通して自然と向き合うことを大切に作品を描いてきた日本画家です。日本画の伝統的な魅力を再認識した松尾は、写生を重要視した作品を手掛けていくようになりました。その後、当時の日本画壇では珍しかった肖像画などを発表し、新たな境地を切り開いて行きました。松尾が描いた肖像画の中に、「南風先生像」という作品があります。

南風の存命中に描いた作品で、肖像画を手掛けたのはこれが初めてだったそうです。

南風はこの4ヶ月後に93歳で亡くなりました。恩師への敬畏が詰まった作品です。

「牡丹の松尾」と称される理由

松尾が好んで描いた題材の一つに牡丹があります。「牡丹の松尾」とも呼ばれ、特に白牡丹は彼の代表作とされています。20歳の時、知人宅の庭一面に咲いた牡丹に感銘を受けたことがきっかけで、以降、牡丹をモチーフにした作品を多く手掛けました。院展での最後の出品作品も牡丹をテーマにしており、彼の生涯を通じて牡丹は重要なモチーフであり続けました。

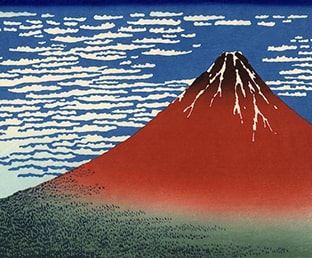

代表作「富貴花」

松尾敏男の代表作の一つである「富貴花」は、彼の牡丹への深い愛情と技術が凝縮された作品です。

何層にも重なる牡丹の花びらは、胡粉を使って描かれております。胡粉は、「体温を感じるような白」と言われ、古来より胡粉は日本画において最も重要な白色顔料として用いられてきました。その一方で、粒子が細かく被覆力があるため簡単に色が張ります。胡粉は絵具のなかでは扱い方が難しく、「絵描きの修行の一つ」とまで言われてきました。透ける花びらが不規則的に重なる姿を、やわらかく透明感をもって描いており、技術的な高さはもちろん、写生を通してありのままの牡丹を描く、そのまっすぐな姿勢が作品からも感じられ、いつ見ても素敵な作品だなと感じます。

松尾敏男の作品は、出身地である長崎市にあるに多く所蔵されております。

そのほか、各地の美術館や百貨店でも展示されていることがありますので、もし興味があれば見に行ってみてください。