2025.11.25

現代花鳥画を支える静かな眼差し 上村淳之という画家

上村家三代に受け継がれた「自然を見る力」

上村淳之(1933年生、1924年に文化勲章受章、1991年に日本芸術院会員)。その名を聞いてまず思い浮かぶのは、日本画の歴史に大きな足跡を残した上村家三代という存在ではないでしょうか。祖母の上村松園、父の上村松篁、そして淳之。三人は時代もテーマも異なる作品を生みながら、自然へのまっすぐな眼差しを共有していました。

松園は清澄な美人画で知られますが、家庭では金魚や鳥が身近にいたといいます。その感覚を継いだ松篁は、鳥の観察を制作の中心に置きました。「鳥の生活を知らずに鳥は描けない」という考えのもと、インドや東南アジアまで足を運び、奈良のアトリエには千羽規模の禽舎を設け、鳥の行動を生涯観察しました。画家でありながら日本鳥類保護連盟奈良研究所の所長も務め、研究と表現を一つにつなげた人物です。

その環境で育った淳之は、幼いころから鳥の世話に親しみ、自然と日常の境界が曖昧な生活を送っていました。京都市立美術大学在学中、祖母松園の旧宅「唳禽荘」に移り住んだのも、鳥と向き合う時間を自分の生活の中心に置きたかったからです。自分で育てた鳥を描くという姿勢は、後年の作品にも色濃く表れました。

伝統と重圧を超えて見つけた「自分の日本画」

上村家の三代目という立場は特別ですが、本人にとっては重い看板でもありました。父の松篁は、淳之が画家になることに慎重だったといいます。画壇に生きる厳しさを知っていたからこその言葉でしたが、淳之は美大進学を選び、家名と向き合う道に踏み出しました。

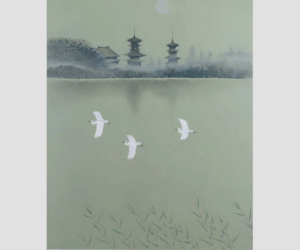

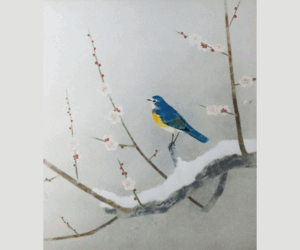

制作では、父や祖母と同じ土俵に立つというプレッシャーが常にあったといいます。松篁は画面いっぱいに花鳥を描き切る迫力ある構図が特徴でした。一方の淳之は、余白を生かした静かな空間を求めました。動きだす直前の鳥の姿や、羽ばたきの気配を残すような構図。東洋と西洋の画法の違いを研究しながら、自分なりの日本画を探し続けた結果、生まれたスタイルです。

淳之の画面には、光のやわらかさや空気の流れが自然に滲みます。鳥そのものを写し取るというより、鳥を取り巻く世界ごと描くような感覚があり、そこに独自の現代性が宿ります。

鳥の気配まで描く画家として

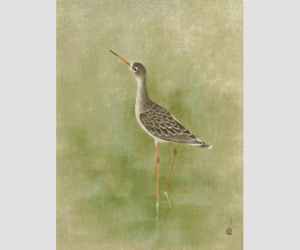

淳之の作品の前に立つと、鳥が静かに息づいているような感覚があります。羽毛の質感を克明に描写するというよりも、鳥の緊張やくつろぎ、風の通り道のようなものをそっと描きとめている印象です。

この特性は「鳥を描かせたら世界でも屈指」と評される理由でもあります。観察の時間が長いからこそ、鳥の重心や姿勢の癖を自然に捉えられる。研究者であり飼育者であり表現者であるという三つの顔が、絵の奥行きを支えています。

国内外で評価が高く、作品は北海道立近代美術館をはじめとした美術館に収蔵されています。花鳥画という伝統分野の中で、現代に通じる表現を形にし続けた点は、淳之ならではの力といっていいでしょう。

「僕は僕」 三代をつなぐ想いと、その先へ

令和四年度に文化勲章を受章した際、淳之は「まだ仕事ができてへんと思うから、もらえるなんて思ってなかった」と語っています。上村家三代の受章というニュースが先に立ちましたが、本人は終始静かで、自分の制作について淡々と向き合っていました。

松園は美人画、松篁は花鳥画、そして淳之は現代花鳥画。それぞれの道を歩きながらも、自然を深く見つめ、絵の中にその息づかいを残したいという気持ちだけは共通していました。

「僕は僕、父は父、松園さんは松園さん」

親子三代の文化勲章受章について問われた時、淳之はそう答えています。重い家系の歴史を背負いながらも、自分の制作に向き合う姿勢を崩さなかった淳之らしい言葉です。

鳥と向き合い続けた日々。自然の静けさを画面にそっと置くような表現。伝統に寄りかからず、しかし大切にしながら現代の感覚を加えていく姿勢。

その積み重ねこそが、上村淳之を現代花鳥画家の中心に押し上げた理由なのだと思います。