2025.07.08

革新を描いた会場芸術の巨匠──川端龍子

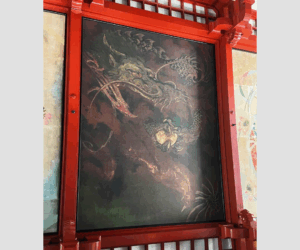

浅草寺本堂の巨大な天井画「龍之図」。昭和33年(1958年)、川端龍子(かわばた りゅうし)が奉納したこの大作が、令和5年に一部剥落したというニュースは大きな話題になりました。およそ6.4×4.9mもの龍が、半世紀以上を経て再び注目を集めた背景には、龍子が生涯かけて挑んだ革新的な芸術表現があります。

1885年、和歌山県に生まれた龍子は、当初洋画家として白馬会で学び、東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業します。しかし伝統の日本画に惹かれ、日本画へ転向。西洋の写実と日本画の精神性を融合させた独自の画風を築きました。1929年には日本美術院を離れ、自らの理想を追求するために青龍社を結成。仲間と共に新しい日本画の可能性を探り続けます。

会場芸術という川端龍子の挑戦

龍子が掲げた「会場芸術」という概念は、美術館や寺社の大空間で観ることを前提にした大画面作品を指します。細部の繊細さにとどまらず、観る者を包み込むようなスケール感と迫力を重視した発想は、当時の日本画の常識を超えるものでした。浅草寺の「龍之図」もその精神の結晶で、雲をまとって天に昇る龍の姿は、参拝する人々に畏怖と生命力を感じさせます。剥落修理を経た現在もなお、その龍は天井を飛び出すような迫力をたたえています。

美の革新者──川端龍子の表現と信念

川端龍子の革新性は、繊細で優美とされがちだった当時の日本画のイメージに風穴を開けたところにあります。金箔や装飾的な技法に頼らず、筆の勢いや大胆な構図で人の心を動かす表現を追求。戦争や社会問題なども題材に取り込み、人間の営みそのものに迫ろうとする強い意志をにじませました。

また、龍子は戦後の1959年に文化勲章を受章。日本画壇の巨匠であった横山大観や前田青邨と並び称されつつも、より直接的で力強い造形を志向し、独自の個性を貫きました。山口蓬春などとも切磋琢磨し、論争を交えながらも高め合い、多くの後進にも刺激を与えています。

龍は天を翔る

現在、川端龍子の作品は大田区立龍子記念館をはじめ、東京国立近代美術館などにも収蔵されています。特に龍子記念館は、彼が暮らし創作した住居兼アトリエ跡に建てられたもので、会場芸術の迫力を間近に感じられる貴重な空間です。

川端龍子の魅力を一言でいえば、「大きな絵で人の心を揺さぶる」その大胆さにあります。絵の可能性を信じ、大画面でこそ表せる感動に挑戦し続けたその精神は、今もなお観る人の胸を熱くします。浅草寺の「龍之図」を改めて見上げたとき、地上に舞い降りてきそうな龍の迫力と共に、龍子の挑戦の軌跡を感じられるはずです。