2025.07.29

古賀春江──夢と機械が響き合い、未来を見つめた画家

いま私たちが自然に触れる“非現実の美”。SF映画やアニメ、マンガ、デジタルアート……。その源流のひとつに、古賀春江という画家がいたかもしれません。夢と現実、詩情と機械、感性と文明を行き来しながら、時代の先端を感じさせるビジョンを絵に表した人物です。

画壇への歩みと前衛芸術との出会い

1895年、福岡県久留米市の浄土宗善福寺の長男として生まれた古賀(本名・亀雄)。幼い頃は病弱で内向的だったと言われ、学業にも馴染めず17歳で中学を辞めます。絵を描くことに強い情熱を抱き、上京。太平洋画会研究所や日本水彩画会研究所で石井柏亭に学び、1917年に二科展で《鶏小屋》が初めて入選し、画壇に足を踏み入れました。

1922年、妻・好江の死産を経験し、《埋葬》という作品を生み出します。これが二科賞を受けることにつながりました。その頃、前衛芸術グループ「アクション」の設立に参加し、中川紀元、神原泰、東郷青児、阿部金剛らと共に、表現主義や未来派、キュビスム、パウル・クレーの影響を受けながら独自の画風を模索。川端康成との交流もあり、後に川端が古賀について語ることで、その名前は美術史に深く刻まれていきました。

機械と夢が交錯する絵画──《海》とその象徴性

初期の作品には竹久夢二の耽美や、セザンヌの構築的な筆致、ピカソやローランサンの色彩感覚が感じられます。1926年以降はパウル・クレーへの傾倒が見られ、1929年ごろには表現が大きく変わり、シュルレアリスムの世界へと足を踏み入れたようです。

その変化を象徴するのが、1929年に発表された油彩画《海》。東京国立近代美術館に所蔵されているこの作品は、海と空の境界が曖昧に描かれ、その中に人の顔や飛行船ツェッペリン、潜水艦、歯車やモーターのような機械の構造物が浮かび上がります。都市文明の急速な発展や、人間の無意識、孤独、畏怖や憧れといったテーマを、静かで詩的に描き出しているように感じられます。

古賀の画風には、科学雑誌や絵葉書などから切り取ったモチーフをモンタージュのように再現的に描く手法が見られます。飛行船や潜水艦、ロボットのような人間、都市の構造物がしばしば登場し、コラージュのように構成されているのです。ただ単に写し取るのではなく、人間と機械の関係や都市の孤独、夢の曖昧さといった哲学的な問いを含んでいるようにも思えます。

現代に語りかける古賀春江の遺産

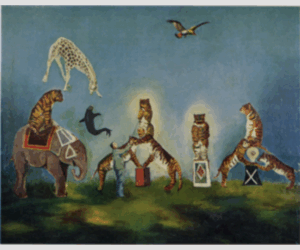

1929年頃からは梅毒に侵され、手の震えが激しくなり、行動も奇矯になっていったと言われます。絶筆となった「サアカスの景」は、自らサインも書けない状態で完成させたとされる作品です。友人の川端康成の説得で入院しましたが、1933年、38歳でこの世を去りました。

現代のアニメやSF、ポップカルチャーに馴染みのある人が彼の作品を見ると、その先見性に驚かされるかもしれません。シュルレアリスムやコラージュ手法が広まる以前から、独自の表現として昇華していたように思われます。

古賀春江は、西洋の前衛芸術を単に模倣するのではなく、日本的な感性と融合させて表現しました。そこには「現実とは何か」「文明とは誰のためにあるのか」といった根源的な問いが込められているように感じます。だからこそ、100年を経た今も、彼の絵は私たちの想像力に静かに語りかけてくるのかもしれません。

主な作品と所蔵館

《海》(1929年):東京国立近代美術館所蔵。日本における初期シュルレアリスム絵画の代表作。

《鳥籠》:アーティゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)所蔵。

《窓外の化粧》(1930年):神奈川県立近代美術館所蔵。

《感傷の静脈》《単純な哀話》:いずれもアーティゾン美術館所蔵。