2021.12.14

日本抽象絵画の先駆者「山口長男」

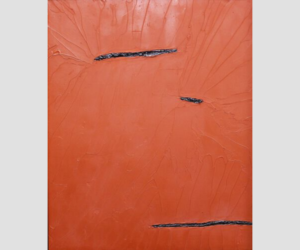

具体的なイメージや描き上げる形は無く、ペインティング・ナイフによって繰り返し塗り重ねられた絵の具が、結果として独特な物質感をもって表現されていく。

今回は日本を代表する抽象画家の山口長男(たけお)をご紹介します。

創作活動を一変させたフランスでの経験

朝鮮に渡って一代で大地主となった父のもと京城(現在のソウル)で生まれた山口長男は中学時代から絵画に親しみ、1921年に19歳で日本に来るまでを京城ですごしました。上京後は本郷洋画研究所で岡田三郎助に師事。川端画学校を経て東京美術学校西洋画科に入学し和田英作の教室で学びました。

卒業後は岡田謙三、荻須高徳、猪熊弦一郎、牛島憲之と上杜会を結成。その後フランスから帰国中であった佐伯祐三を知り、荻須らと共にフランスに渡りました。

フランスでは、ピカソ、ブラック、ザッキン等と交流をもち、とりわけザッキンからは大きな影響をうけ、アトリエに通い立体の作品を制作しました。

「西洋にきてみて、今までが怪しいから、最初からやり直そうということで過去を捨てようと考えた」と後に語っているようにフランスでの経験はその後の創作活動に多大な影響を与えました。

帰国後は二科展を中心に活躍し、具体美術協会の吉原治良や前衛女性画家の先駆者である桂ゆきとも親交を深めていきます。太平洋戦争には山口自身も召集され、終戦後は京城から引き上げました。1954年武蔵野美術大学教授、1982年には武蔵野美術学園学園長に就任し、後進の指導にも務め、80歳で死去するまで精力的に作品を制作し続けました。

厚塗りのマチエールと「色」

山口長男の作品を語る上で、厚塗りのマチエールと共に外すことができないのが「色」ではないでしょうか。「習作」「描きくずし」と戦前に描いた作品を呼び、1950年代からは黒の地色の上に黄土色または赤茶色の絵の具が厚塗りされた作品が多くなります。

「私の描く形は、呼吸するようにゆっくりと動くようでありたい」という作者の思いを反映するかのように、大地の色と有機性を持つ温かみのある形が垣間見える画面は、自身が育った朝鮮の地や、自らの体質や気質との関わりをも感じさせるものであり、その赤茶や黄土色は、作者が求めた純粋な色であったのかも知れません。