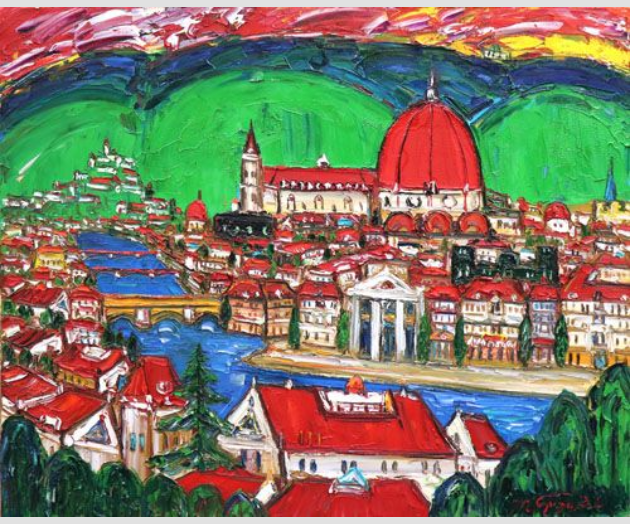

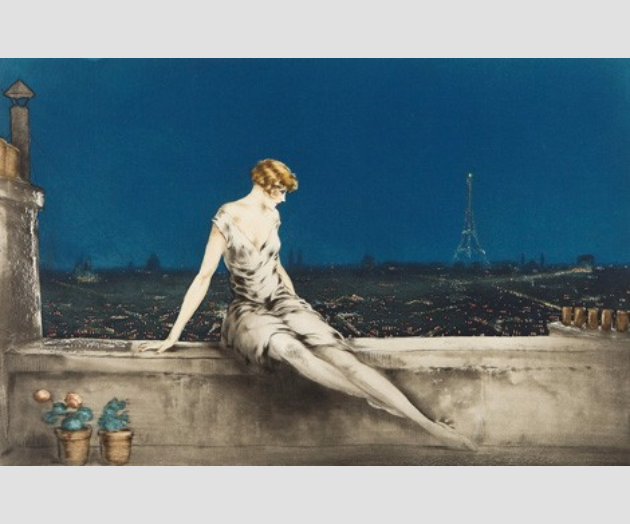

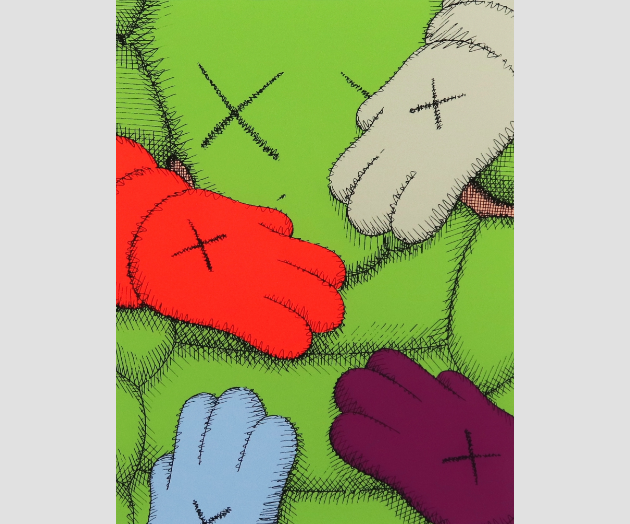

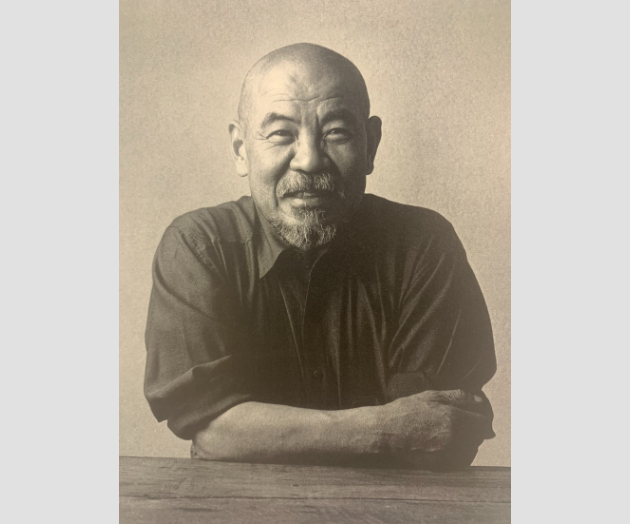

作家・作品紹介

最新から見る

法人・業者様向けご案内

法人様(士業様)の

美術品売却ならお任せください

オフィス移転や資産整理に伴う美術品のご売却は、ぜひ弊社へご相談ください。

官公庁との取引実績や、数百点規模の大口売却など、豊富な法人対応のノウハウを活かし、迅速かつ的確にご対応いたします。

業者様向け美術品交換会

ASKオークション

-

・美術品の在庫を効率的に販売したい

-

・ネットオークションの出品や応対の手間を省きたい

-

・美術品の専門知識がなく、信頼できる取引先を探している

このようなお悩みをお持ちの業者様は、ぜひ弊社の交換会へのご出品をご検討ください。

画廊など専門業者のみが参加するため、公平かつ安心な取引が可能です。

よくある質問

沢山あるので、一度見に来て欲しいときはどうすればよいですか?

担当地域のスタッフよりご連絡させていただきますので、0120-081-560までご連絡くださいませ。

どんなものでも買取可能ですか?

作品によっては、買取の難しい作品がございますので、一度ご連絡いただければと思います。

買取時に必要なものは?

ご本人様を確認できる、現住所記載の身分証明書(1)~(8)のうち、いずれか一つをお持ちください。

(1) 運転免許証

(2) 運転経歴証明書

(3) パスポート

(4) 住民基本台帳カード

(5) 健康保険証

(6) 在留カード

(7) 特別永住者証明書

(8) 住民票

※身分証の住所に相違がある場合は以下の物が必要になります。

本人確認の身分証の住所が異なる場合は、本人様名義の現在お住まいである住所を確認できる物が必要になります。発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書もしくは請求書(電気、水道、ガス、固定電話、未払いでも可能)が必要になりますので、住所変更されていない上記8項目の身分証明書とご一緒にお持ちください。

※有効期限の切れた身分証明書はお取り扱いできません。

どうして身分証明書が必要なの?

古物商が行う商品の買取・取引時に相手の身分(証明)確認の義務は法律で定められています。

当社では買取時に必ず確認させていただいております。

未成年ですが買取は可能ですか?

18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。

18歳・19歳のお客様の場合、下記の書類をご用意ください。

※同意書は親権者様、委任状は所有者様の自署にてお願いいたします。

| 同意書 | 委任状 | |

|---|---|---|

| 18歳・19歳のお客様の所有物 | ○ | – |

| 18歳・19歳のお客様の父母の所有物 | – | ○ |

| 上記以外の方の所有物 | ○ | ○ |