作家一覧

取扱作家

作家検索

アート買取協会では、代表的な作家として、以下の買取実績がございます。

下記作家以外の作品も多数買取しております。お電話:0120-081-560 にて、お気軽にご相談ください。

- ア

-

- 愛新覚羅啓功 (アイシンカクラ ケイコウ)

- アイズピリ (ポール・アイズピリ)

- 会田誠 (アイダ マコト)

- 相原求一朗 (アイハラ キュウイチロウ)

- アイベン (アイベン・ロール)

- 愛★まどんな (アイ マドンナ)

- 靉光 (アイミツ)

- アイリッシュドレスデン (アイリッシュドレスデン)

- 青木繁 (アオキ シゲル)

- 青木大乗 (アオキ ダイジョウ)

- 青木敏郎 (アオキ トシロウ)

- 青木龍山 (アオキ リュウザン)

- 青島千穂 (アオシマ チホ)

- 青山亘幹 (アオヤマ ノブヨシ)

- 青山義雄 (アオヤマ ヨシオ)

- 赤瀬川原平 (アカセガワ ゲンペイ)

- 赤松麟作 (アカマツ リンサク)

- 穐月明 (アキヅキ アキラ)

- 秋野不矩 (アキノ フク)

- 朝井閑右衛門 (アサイ カンエモン)

- 浅井忠 (アサイ チュウ)

- 朝倉響子 (アサクラ キョウコ)

- 浅野弥衛 (アサノ ヤエ)

- 朝比奈文雄 (アサヒナ フミオ)

- 安食一雄 (アジキ カズオ)

- 安食慎太郎 (アジキ シンタロウ)

- 畦地梅太郎 (アゼチ ウメタロウ)

- 麻生三郎 (アソウ サブロウ)

- 足立源一郎 (アダチ ゲンイチロウ)

- 足立真一郎 (アダチ シンイチロウ)

- 天野タケル (アマノタケル)

- 天野喜孝 (アマノ ヨシタカ)

- 雨宮敬子 (アメノミヤ ケイコ)

- 荒川修作 (アラカワ シュウサク)

- 荒川豊蔵 (アラカワ トヨゾウ)

- 荒木経惟 (アラキ ノブヨシ)

- 荒谷直之介 (アラタニ ナオノスケ)

- 有島生馬 (アリシマ イクマ)

- 有元利夫 (アリモト トシオ)

- アルバース (ジョセフ・アルバース)

- アルプ (ジャン・アルプ)

- アルホーグ (ジョン・アルホーグ)

- アルマン (アルマン)

- 安野光雅 (アンノ ミツマサ)

- アンリ (ミッシェル・アンリ)

- イ

-

- 五百住乙人 (イオズミ キノト)

- イカール (ルイ・イカール)

- 池田清明 (イケダ セイメイ)

- 池田満寿夫 (イケダ マスオ)

- 池田遙邨 (イケダ ヨウソン)

- 井阪仁 (イサカ ジン)

- 石井柏亭 (イシイ ハクテイ)

- 石踊達哉 (イシオドリ タツヤ)

- 石垣定哉 (イシガキ サダヤ)

- 石川茂男 (イシカワ シゲオ)

- 石川滋彦 (イシカワ シゲヒコ)

- 石川寅治 (イシカワ トラジ)

- 石黒光南 (イシグロ コウナン)

- 石坂仁良 (イシザカ ジンリョウ)

- 石阪春生 (イシザカ ハルオ)

- 石田徹也 (イシダ テツヤ)

- 石ノ森章太郎 (イシノモリ ショウタロウ)

- 石本正 (イシモト ショウ)

- 以心斎 (イシンサイ)

- 伊勢崎淳 (イセザキ ジュン)

- 板谷波山 (イタヤ ハザン)

- 井田幸昌 (イダ ユキマサ)

- 一后一兆 (イチゴ イッチョウ)

- 一啜斎 (イチトツサイ)

- 一指斎 (イツシサイ)

- 伊藤清永 (イトウ キヨナガ)

- 伊藤小坡 (イトウ ショウハ)

- 伊東深水 (イトウ シンスイ)

- 伊藤悌三 (イトウ テイゾウ)

- 伊藤髟耳 (イトウ ホウジ)

- 井堂雅夫 (イドウ マサオ)

- 伊藤深游木 (イトウ ミユキ)

- 糸園和三郎 (イトゾノ ワサブロウ)

- 井上覚造 (イノウエ カクゾウ)

- 井上直久 (イノウエ ナオヒサ)

- 井上萬二 (イノウエ マンジ)

- 井上有一 (イノウエ ユウイチ)

- 井口由多可 (イノクチ ユタカ)

- 猪熊弦一郎 (イノクマ ゲンイチロウ)

- いのまたむつみ (イノマタ ムツミ)

- 今井麗 (イマイ ウララ)

- 今井幸子 (イマイ サチコ)

- 今泉今右衛門 (イマイズミ イマエモン)

- 今井俊満 (イマイ トシミツ)

- 今井政之 (イマイ マサユキ)

- 今尾景年 (イマオ ケイネン)

- 今村紫紅 (イマムラ シコウ)

- 伊牟田経正 (イムタ ツネマサ)

- 岩澤重夫 (イワサワ シゲオ)

- 岩田専太郎 (イワタ センタロウ)

- 岩戸敏彦 (イワト トシヒコ)

- 岩波昭彦 (イワナミ アキヒコ)

- 岩橋英遠 (イワハシ エイエン)

- インディアナ (ロバート・インディアナ)

- インベーダー (インベーダー)

- ウ

-

- ヴァザルリ (ヴィクトル・ヴァザルリ)

- ウィラードソン (デビッド・ウィラードソン)

- ウェッジウッド (ウェッジウッド)

- ウェッセルマン (トム・ウェッセルマン)

- 上尚司 (ウエ ショウジ)

- 上田薫 (ウエダ カオル)

- 上野泰郎 (ウエノ ヤスオ)

- 上前智祐 (ウエマエ チユウ)

- 上村淳之 (ウエムラ アツシ)

- 上村松園 (ウエムラ ショウエン)

- 上村松篁 (ウエムラ ショウコウ)

- ウォーホル (アンディ・ウォーホル)

- 魚谷洋 (ウオタニ ヒロシ)

- 浮田克躬 (ウキタ カツミ)

- 浮田要三 (ウキタ ヨウゾウ)

- 牛島憲之 (ウシジマ ノリユキ)

- 宇田荻邨 (ウダ テキソン)

- 内田晃 (ウチダ アキラ)

- ウッド (ジョナス・ウッド)

- ウッド (ロン・ウッド)

- 梅原幸雄 (ウメハラ ユキオ)

- 梅原龍三郎 (ウメハラ リュウザブロウ)

- ヴラマンク (モーリス・ド・ヴラマンク)

- 有隣斎 (ウリンザイ)

- ヴンダーリッヒ (パウル・ヴンダーリッヒ)

- ウーキー (趙無極 ザオ・ウーキー)

- ウースター (ロイヤルウースター)

- ウール (クリストファー・ウール)

- エ

- オ

-

- 王一亭 (オウ イッテイ)

- 王成喜 (オウ セイキ)

- 王雪濤 (オウ セットウ)

- 王揖唐 (オウ ユウトウ)

- 大岩オスカール (オオイワ オスカール)

- 大河原邦男 (オオカワラ クニオ)

- 大沢昌助 (オオサワ ショウスケ)

- おおた慶文 (オオタ ケイブン)

- 大竹伸朗 (オオタケ シンロウ)

- 大津英敏 (オオツ エイビン)

- 大槌隆 (オオヅチ タカシ)

- 大沼映夫 (オオヌマ テルオ)

- 大橋翠石 (オオハシ スイセキ)

- 大畑稔浩 (オオハタ トシヒロ)

- 大樋長左衛門 (オオヒ チョウザエモン)

- 大森暁生 (オオモリ アキオ)

- 大森運夫 (オオモリ カズオ)

- 大矢十四彦 (オオヤ トシヒコ)

- 大矢紀 (オオヤ ノリ)

- 大矢英雄 (オオヤ ヒデオ)

- 大藪雅孝 (オオヤブ マサタカ)

- 大山エンリコイサム (オオヤマ エンリコイサム)

- 大山忠作 (オオヤマ チュウサク)

- 岡崎忠雄 (オカザキ タダオ)

- 岡鹿之助 (オカ シカノスケ)

- 岡田謙三 (オカダ ケンゾウ)

- 岡田三郎助 (オカダ サブロウスケ)

- 岡信孝 (オカ ノブタカ)

- 岡部嶺男 (オカベ ミネオ)

- 岡村倫行 (オカムラ リンコウ)

- 岡本太郎 (オカモト タロウ)

- 小川雨虹 (オガワ ウコウ)

- 小川芋銭 (オガワ ウセン)

- 荻須高徳 (オギス タカノリ)

- 小木曽誠 (オギソ マコト)

- 荻太郎 (オギ タロウ)

- 荻原守衛 (オギワラ モリエ・ロクザン)

- 奥田元宋 (オクダ ゲンソウ)

- 奥谷博 (オクタニ ヒロシ)

- 奥津国道 (オクツ クニミチ)

- 奥西賀男 (オクニシ ヨシオ)

- 奥村土牛 (オクムラ トギュウ)

- 小倉遊亀 (オグラ ユキ)

- 奥龍之介 (オク リュウノスケ)

- 刑部人 (オサカベ ジン)

- 小田切訓 (オダギリ サトシ)

- 小田野尚之 (オダノ ナオユキ)

- 織田広喜 (オダ ヒロキ)

- 織田広比古 (オダ ヒロヒコ)

- 小田和典 (オダ ワテン)

- 音丸耕堂 (オトマル コウドウ)

- オノサト トシノブ (小野里 利信)

- 小野末 (オノ スエ)

- 小野隆生 (オノ タカオ)

- 小野竹喬 (オノ チッキョウ)

- 小野珀子 (オノ ハクコ)

- 小畑多丘 (オバタ タク)

- 小尾修 (オビ オサム)

- オピー (ジュリアン・オピー)

- 尾身周三 (オミ シュウゾウ)

- 小茂田青樹 (オモダ セイジュ)

- 小山硬 (オヤマ カタシ)

- オリバー (アドリアナ・オリバー)

- オートモアイ (オートモアイ)

- オールドノリタケ (オールドノリタケ)

- カ

-

- 開田風童 (カイタ フウドウ)

- KAWS (カウズ)

- カウフマン (スティーブ・カウフマン)

- KAGAYA (カガヤ)

- 華嵒 (カガン)

- 覚々斎 (カクカクサイ)

- 郭沫若 (カク マツジャク)

- 加倉井和夫 (カクライ カズオ)

- 隠崎隆一 (カクレザキ リュウイチ)

- 筧本生 (カケイ モトナリ)

- 鹿児島寿蔵 (カゴシマ ジュゾウ)

- 笠井誠一 (カサイ セイイチ)

- 葛西四雄 (カサイ ヨツオ)

- 風分六抄 (カザワキ ロクショウ)

- カシニョール (ジャン・ピエール・カシニョール)

- 柏本龍太 (カシワモト リュウタ)

- 片岡球子 (カタオカ タマコ)

- 片岡鶴太郎 (カタオカ ツルタロウ)

- 堅山南風 (カタヤマ ナンプウ)

- カッツ (アレックス・カッツ)

- 香月泰男 (カヅキ ヤスオ)

- 加藤泉 (カトウ イズミ)

- 加藤栄三 (カトウ エイゾウ)

- 加藤孝造 (カトウ コウゾウ)

- 加藤晨明 (カトウ シンメイ)

- 加藤卓男 (カトウ タクオ)

- 加藤東一 (カトウ トウイチ)

- 加藤唐九郎 (カトウ トウクロウ)

- 加藤土師萌 (カトウ ハジメ)

- 加藤豊 (カトウ ユタカ)

- 角島直樹 (カドシマ ナオキ)

- カトラン (ベルナール・カトラン)

- 香取正彦 (カトリ マサヒコ)

- 金島桂華 (カナシマ ケイカ)

- 金山明 (カナヤマ アキラ)

- 金山平三 (カナヤマ ヘイゾウ)

- 金子国義 (カネコ クニヨシ)

- 金子東日和 (カネコ トヒカズ)

- 金重陶陽 (カネシゲ トウヨウ)

- 狩野守 (カノウ マモル)

- 加納光於 (カノウ ミツオ)

- 彼末宏 (カノスエ ヒロシ)

- 鏑木清方 (カブラギ キヨカタ)

- 下保昭 (カホ アキラ)

- 鎌谷徹太郎 (カマタニ テツタロウ)

- 鴨居玲 (カモイ レイ)

- 加守田章二 (カモダ ショウジ)

- 加山又造 (カヤマ マタゾウ)

- 仮屋美紀 (カリヤ ミキ)

- カルズー (ジャン・カルズー)

- カルダー (アレクサンダー・カルダー)

- ガレ (エミール・ガレ)

- 河井寛次郎 (カワイ カンジロウ)

- 川合玉堂 (カワイ ギョクドウ)

- 川喜田半泥子 (カワキタ ハンデイシ)

- 河嶋淳司 (カワシマ ジュンジ)

- 川島睦郎 (カワシマ ムツオ)

- 川島優 (カワシマユウ)

- 川瀬巴水 (かわせはすい)

- 川端龍子 (カワバタ リュウシ)

- 川俣正 (カワマタ タダシ)

- 川村曼舟 (カワムラ マンシュウ)

- 河本五郎 (カワモト ゴロウ)

- 河原温 (カワラ オン)

- カンディンスキー (ヴァシリー・カンディンスキー)

- ガントナー (ベルナール・ガントナー)

- 関良 (カン リョウ)

- キ

-

- 菊池契月 (キクチ ケイゲツ)

- 木澤定一 (キザワ テイイチ)

- 岸田劉生 (キシダ リュウセイ)

- キスリング (モイーズ・キスリング)

- 北大路魯山人 (キタオオジ ロサンジン)

- 北川民次 (キタガワ タミジ)

- 北川宏人 (キタガワ ヒロト)

- 木田金次郎 (キダ キンジロウ)

- 北久美子 (キタ クミコ)

- 北田克己 (キタダ カツミ)

- きたのじゅんこ (キタノ ジュンコ)

- 北野治男 (キタノ ハルオ)

- 北村西望 (キタムラ セイボウ)

- キッペンバーガー (マーティン・キッペンバーガー)

- 木津文哉 (キヅ フミヤ)

- 鬼頭鍋三郎 (キトウ ナベサブロウ)

- 絹谷幸二 (キヌタニ コウジ)

- KYNE(キネ) (キネ)

- 木内克 (キノウチ ヨシ)

- 木下孝則 (キノシタ タカノリ)

- 木原和敏 (キハラ カズトシ)

- 金昌烈 (キム チャンヨル)

- 木村圭吾 (キムラ ケイゴ)

- 木村忠太 (キムラ チュウタ)

- 木村武山 (キムラ ブザン)

- キモ (キモ)

- ギヤマン (ポール・ギヤマン)

- 吸江斎 (キュウコウサイ)

- 居節 (キョセツ)

- 許由斎 (キョユウサイ)

- 清原啓一 (キヨハラ ケイイチ)

- 清水六兵衛 (キヨミズ ロクベエ)

- 桐野江節雄 (キリノエ サダオ)

- 金城次郎 (キンジョウ ジロウ)

- ク

-

- グァンイー (王広義 ワン・グァンイー)

- 釘町彰 (クギマチ アキラ)

- 草間彌生 (クサマ ヤヨイ)

- 楠部彌弌 (クスベ ヤイチ)

- 久世久宝 (クゼ キュウホウ)

- 工藤和男 (クドウ カズオ)

- 工藤甲人 (クドウ コウジン)

- 国吉康雄 (クニヨシ ヤスオ)

- 久保博孝 (クボ ヒロタカ)

- 久保嶺爾 (クボ レイジ)

- 熊谷守一 (クマガイ モリカズ)

- クライン (イヴ・クライン)

- 倉島重友 (クラシマ シゲトモ)

- くらやえみ (クラヤ エミ)

- クラーベ (アントニー・クラーベ)

- クリスト (ヤヴァシェフ・クリスト)

- 栗原喜依子 (クリハラ キイコ)

- クレー (パウル・クレー)

- 黒木国昭 (クロキ クニアキ)

- 黒澤明 (クロサワ アキラ)

- 黒澤信男 (クロサワ ノブオ)

- 黒田重太郎 (クロダ ジュウタロウ)

- 黒田正玄 (クロダ ショウゲン)

- 黒田清輝 (クロダ セイキ)

- 黒田辰秋 (クロダ タツアキ)

- 桑久保徹 (クワクボ トオル)

- 桑山忠明 (クワヤマ タダアキ)

- クーニング (ヴィレム・デ・クーニング)

- クーンズ (ジェフ・クーンズ)

- コ

-

- 呉亜沙 (ゴ アサ)

- 鯉江良二 (コイエ リョウジ)

- 小泉淳作 (コイズミ ジュンサク)

- 小泉智英 (コイズミ トモヒデ)

- 小磯良平 (コイソ リョウヘイ)

- 小出楢重 (コイデ ナラシゲ)

- 小絲源太郎 (コイト ゲンタロウ)

- コインパーキングデリバリー (コインパーキングデリバリー)

- 黄君璧 (コウ クンペキ)

- 江稼圃 (コウ カホ)

- 郷倉和子 (ゴウクラ カズコ)

- 郷倉千靱 (ゴウクラ センジン)

- 江宏偉 (コウ コウイ)

- 好々斎 (コウコウサイ)

- 合田佐和子 (ゴウダ サワコ)

- 古賀春江 (コガ ハルエ)

- 呉冠中 (ゴ カンチュウ)

- 五木田智央 (ゴキタ トモオ)

- コクトー (ジャン・コクトー)

- 国領経郎 (コクリョウ ツネロウ)

- 小暮真望 (コグレ シンボウ)

- 児島善三郎 (コジマ ゼンザブロウ)

- 児島虎次郎 (コジマ トラジロウ)

- 呉昌碩 (ゴ ショウセキ)

- 小杉小二郎 (コスギ コジロウ)

- 小杉放庵 (コスギ ホウアン)

- マーク・コスタビ (Mark Kostabi)

- 小谷くるみ (コタニ クルミ)

- コタボ (アンドレ・コタボ)

- 児玉希望 (コダマ キボウ)

- 児玉幸雄 (コダマ ユキオ)

- 後藤純男 (ゴトウ スミオ)

- 小西紀行 (コニシ ノリユキ)

- conix (コニックス)

- 小林古径 (コバヤシ コケイ)

- 小林孝亘 (コバヤシ タカノブ)

- 小林和作 (コバヤシ ワサク)

- 小堀進 (コボリ ススム)

- 駒井哲郎 (コマイ テツロウ)

- 小松崎邦雄 (コマツザキ クニオ)

- 小松均 (コマツ ヒトシ)

- 小松美羽 (コマツ ミワ)

- 五味悌四郎 (ゴミ テイシロウ)

- 五味文彦 (ゴミ フミヒコ)

- 平凡・陳淑芬 (コモン・チェンシュウフェン)

- 小山敬三 (コヤマ ケイゾウ)

- 胡蘭成 (コ ランセイ)

- ゴリチ (ジル・ゴリチ)

- コルビュジエ (ル・コルビュジエ)

- コンド (ジョージ・コンド)

- 近藤悠三 (コンドウ ユウゾウ)

- 今野忠一 (コンノ チュウイチ)

- ゴーギャン (ポール・ゴーギャン)

- サ

-

- さいあくなな (SAIAKUNANA)

- 最々斎 (サイサイサイ)

- 斉藤義重 (サイトウ ギジュウ)

- 斎藤清 (サイトウ キヨシ)

- 斎藤三郎 (サイトウ サブロウ)

- 斎藤真一 (サイトウ シンイチ)

- 齋藤満栄 (サイトウ ミツエイ)

- 斎藤義重 (サイトウ ヨシシゲ)

- 斉白石 (サイ ハクセキ)

- 佐伯祐三 (サエキ ユウゾウ)

- 五月女政平 (サオトメ マサヘイ)

- 酒井三良 (サカイ サンリョウ)

- 酒井田柿右衛門 (サカイダ カキエモン)

- 酒井英利 (サカイヒデトシ)

- 榊莫山 (サカキ バクザン)

- 榊原紫峰 (サカキバラ シホウ)

- 坂口紀良 (サカグチ ノリヨシ)

- 坂倉新兵衛 (サカクラ シンベイ)

- 坂田泥華 (サカタ デイカ)

- 坂本善三 (サカモト ゼンゾウ)

- 坂本直行 (サカモト ナオユキ)

- 坂本繁二郎 (サカモト ハンジロウ)

- 桜井孝美 (サクライ タカヨシ)

- 櫻井幸雄 (サクライ ユキオ)

- 佐倉功起 (サクラ コウキ)

- 桜田精一 (サクラダ セイイチ)

- 桜田晴義 (サクラダ ハルヨシ)

- 佐々木信平 (ササキ シンペイ)

- 佐々木裕而 (ササキ ユウジ)

- 佐々木豊 (ササキ ユタカ)

- 笹倉鉄平 (ササクラ テッペイ)

- 佐藤あつ子 (サトウ アツコ)

- 佐藤太清 (サトウ タイセイ)

- 佐藤忠良 (サトウ チュウリョウ)

- 佐藤朝山(玄々) (サトウ チョウザン・ゲンゲン)

- 佐藤照雄 (サトウ テルオ)

- 佐藤誠高 (サトウ ナリタカ)

- 里見勝蔵 (サトミ カツゾウ)

- 坐忘斎 (ザボウサイ)

- 佐間田敏夫 (サマダ トシオ)

- サルタン (ドナルド・サルタン)

- 澤田政廣 (サワダ セイコウ)

- シ

-

- ジェンキンス (ポール・ジェンキンス)

- 塩田千春 (シオタ チハル)

- 塩谷亮 (シオタニ リョウ)

- 塩田満男 (シオダ ミツオ)

- 塩出英雄 (シオデ ヒデオ)

- 直斎 (ジキサイ)

- 似休斎 (ジキュウサイ)

- 篠田桃紅 (シノダ トウコウ)

- 芝田米三 (シバタ ヨネゾウ)

- 澁澤卿 (シブサワ ケイ)

- シブソープ (フレッチャー・シブソープ)

- 島岡達三 (シマオカ タツゾウ)

- 島倉仁 (シマクラ ジン)

- 嶋津俊則 (シマズ トシノリ)

- 島田三郎 (シマダ サブロウ)

- 島田章三 (シマダ ショウゾウ)

- 島田文雄 (シマダ フミオ)

- 島村信之 (シマムラ ノブユキ)

- 嶋本昭三 (シマモト ショウゾウ)

- 清水卯一 (シミズ ウイチ)

- 清水悦男 (シミズ エツオ)

- 清水多嘉示 (シミズ タカシ)

- 清水達三 (シミズ タツゾウ)

- 清水登之 (シミズ トシ)

- 清水規 (シミズ ノリ)

- 清水操 (シミズ ミサオ)

- 而妙斎 (ジミョウサイ)

- ジミー大西 (ジミー オオニシ)

- 志村立美 (シムラ タツミ)

- シメール (シム・シメール)

- 下田ひかり (シモダ ヒカリ)

- 下田義寛 (シモダ ヨシヒロ)

- 下村観山 (シモムラ カンザン)

- シャガール (マルク・シャガール)

- ジャコメッティ (アルベルト・ジャコメッティ)

- ジャッド (ドナルド・ジャッド)

- シャロワ (ベルナール・シャロワ)

- ジャンセン (ジャン・ジャンセン)

- シャーン (ベン・シャーン)

- シュナイダー兄弟 (シュナイダー兄弟)

- シュナーベル (ジュリアン・シュナーベル)

- ジュモー (ジュモー)

- ジュリアン (ジャン・ジュリアン)

- JUN OSON (ジュン オソン)

- 上代誠 (ジョウダイ マコト)

- 徐希 (ジョ キ)

- 粛親王 (ショク シンノウ)

- 如心斎 (ジョシンサイ)

- 徐悲鴻 (ジョ ヒコウ)

- ジョルジオ (ネイト・ジョルジオ)

- ジョーンズ (ジャスパー・ジョーンズ)

- 白髪一雄 (シラガ カズオ)

- 沈南蘋 (シン ナンピン)

- シーガル (ジョージ・シーガル)

- シーフ (ジャンルー・シーフ)

- ス

-

- 随流斎 (ズイリュウサイ)

- 菅井汲 (スガイ クミ)

- 菅木志雄 (スガ キシオ)

- 菅野圭介 (スガノ ケイスケ)

- 菅野矢一 (スガノ ヤイチ)

- 杉本健吉 (スギモト ケンキチ)

- 杉本貞光 (スギモト サダミツ)

- 杉本博司 (スギモト ヒロシ)

- 杉山寧 (スギヤマ ヤスシ)

- 鈴木英人 (スズキ エイジン)

- 鈴木治 (スズキ オサム)

- 鈴木蔵 (スズキ オサム)

- 鈴木紀和子 (スズキ キワコ)

- 鈴木五郎 (スズキ ゴロウ)

- 鈴木信太郎 (スズキ シンタロウ)

- 鈴木爽司 (スズキ ソウジ)

- 鈴木竹柏 (スズキ チクハク)

- 鈴木千久馬 (スズキ チクマ)

- 鈴木政輝 (スズキ マサテル)

- 鈴木マサハル (スズキ マサハル)

- 鈴木良治 (スズキ リョウジ)

- 須田国太郎 (スダ クニタロウ)

- 須田剋太 (スダ コクタ)

- ステラ (フランク・ステラ)

- ストゥルーザン (ドゥルー・ストゥルーザン)

- スミス (ルパート・スミス)

- 鷲見康夫 (スミ ヤスオ)

- 諏訪敦 (スワ アツシ)

- スングン (文承根 ムン・スングン)

- セ

- タ

-

- TIDE (タイド)

- ダイン (ジム・ダイン)

- 高沢圭一 (タカザワ ケイイチ)

- 高島常雄 (タカシマ ツネオ)

- 高島野十郎 (タカシマ ヤジュウロウ)

- 高田博厚 (タカタ ヒロアツ)

- 高田誠 (タカダ マコト)

- 高塚省吾 (タカツカ セイゴ)

- 高梨芳実 (タカナシ ヨシミ)

- タカノ綾 (タカノ アヤ)

- 高畠達四郎 (タカバタケ タツシロウ)

- 高松次郎 (タカマツ ジロウ)

- 高村光雲 (タカムラ コウウン)

- 高村光太郎 (タカムラ コウタロウ)

- 鷹山宇一 (タカヤマ ウイチ)

- 高山辰雄 (タカヤマ タツオ)

- 瀧下和之 (タキシタ カズユキ)

- 武井清 (タケイ キヨシ)

- 竹内邦夫 (タケウチ クニオ)

- 竹内浩一 (タケウチ コウイチ)

- 竹内栖鳳 (タケウチ セイホウ)

- 竹内敏彦 (タケウチ トシヒコ)

- 武腰潤 (タケゴシ ジュン)

- 武田鉄平 (タケダ テッペイ)

- 竹久夢二 (タケヒサ ユメジ)

- 武本春根 (タケモト ハルネ)

- 田崎広助 (タザキ ヒロスケ)

- 田染幸雄 (タゾメ ユキオ)

- 立川広己 (タチカワ ヒロミ)

- 立花大亀 (タチバナ ダイキ)

- 辰野登恵子 (タツノ トエコ)

- 立石春美 (タテイシ ハルミ)

- 伊達良 (ダテ リョウ)

- 田名網敬一 (タナアミ ケイイチ)

- 田中阿喜良 (タナカ アキラ)

- 田中敦子 (タナカ アツコ)

- 田中一村 (タナカ イッソン)

- 田辺三重松 (タナベ ミエマツ)

- 谷内六郎 (タニウチ ロクロウ)

- ダニエル・アーシャム (Daniel Arsham)

- 谷川泰宏 (タニガワ ヤスヒロ)

- 田原陶兵衛 (タハラ トウベイ)

- タピエス (アントニ・タピエス)

- 田渕俊夫 (タブチ トシオ)

- 玉川信一 (タマガワ シンイチ)

- 玉屋庄兵衛 (タマヤ ショウベイ)

- タマヨ (ルフィーノ・タマヨ)

- 田村耕一 (タムラ コウイチ)

- 田村孝之介 (タムラ コウノスケ)

- 田村能里子 (タムラ ノリコ)

- ダリ (サルバドール・ダリ)

- ダルジャンタル (ダルジャンタル)

- 淡々斎 (タンタンサイ)

- ターブッシュ (デイル・ターブッシュ)

- チ

- ツ

- テ

- ト

-

- ドイグ (ピーター・ドイグ)

- トゥオンブリー (サイ・トゥオンブリー)

- ドゥゲ (ドゥゲ)

- 東郷青児 (トウゴウ セイジ)

- 東郷たまみ (トウゴウ タマミ)

- 董寿平 (トウ ジュヘイ)

- 堂本印象 (ドウモト インショウ)

- 堂本尚郎 (ドウモト ヒサオ)

- 遠山幸男 (トウヤマ ユキオ)

- 徳岡神泉 (トクオカ シンセン)

- 徳田宏行 (トクダ ヒロユキ)

- 徳田八十吉 (トクダ ヤソキチ)

- 独立性易 (ドクリュウ ショウエキ)

- 歳嶋洋一朗 (トシジマ ヨウイチロウ)

- 咄々斎 (トツトツサイ)

- ドノ (ヘリ・ドノ)

- トビアス (テオ・トビアス)

- 富岡惣一郎 (トミオカソウイチロウ)

- 富岡鉄斎 (トミオカ テッサイ)

- 冨田渓仙 (トミタ ケイセン)

- 富永直樹 (トミナガ ナオキ)

- 富本憲吉 (トミモト ケンキチ)

- 友沢こたお (トモザワ コタオ)

- ドラクロワ (ミッシェル・ドラクロワ)

- ドラン (アンドレ・ドラン)

- 鳥山玲 (トリヤマ レイ)

- ドルク (DOLK(ドルク))

- トロワイヨン (コンスタン・トロワイヨン)

- ドンゲン (キース・ヴァン・ドンゲン)

- ドーム (ドーム)

- ナ

-

- ナイトウ (ジョウ・ナイトウ)

- 長井朋子 (ナガイ トモコ)

- 永井博 (ながいひろし)

- 中尾淳 (ナカオ ジュン)

- 中上誠章 (ナカガミ セイショウ)

- 中川一政 (ナカガワ カズマサ)

- 中川自然坊 (ナカガワジネンボウ)

- 中川浄益 (ナカガワ ジョウエキ)

- 中里重利 (ナカザト シゲトシ)

- 中里太郎右衛門 (ナカザト タロウエモン)

- 中沢弘光 (ナカザワ ヒロミツ)

- 中島潔 (ナカジマ キヨシ)

- 中島健太 (ナカジマ ケンタ)

- 中島千波 (ナカジマ チナミ)

- 中島宏 (ナカジマ ヒロシ)

- 中路融人 (ナカジ ユウジン)

- 中田一於 (ナカタ カズオ)

- 長縄士郎 (ナガナワ シロウ)

- 中西繁 (ナカニシ シゲル)

- 中西夏之 (ナカニシ ナツユキ)

- 中根寛 (ナカネ カン)

- 長野剛 (ナガノ ツヨシ)

- 中野嘉之 (ナカノ ヨシユキ)

- 中畑艸人 (ナカハタ ソウジン)

- 中原脩 (ナカハラ オサム)

- 名嘉睦稔 (ナカ ボクネン)

- 中堀慎治 (ナカボリ シンジ)

- 中村岳陵 (ナカムラ ガクリョウ)

- 中村一美 (ナカムラ カズミ)

- 中村晋也 (ナカムラ シンヤ)

- 中村清治 (ナカムラ セイジ)

- 中村宗哲 (ナカムラ ソウテツ)

- 中村琢二 (ナカムラ タクジ)

- 中村彝 (ナカムラ ツネ)

- 中村直人 (ナカムラ ナオンド)

- 中村正義 (ナカムラ マサヨシ)

- 中村宗弘 (ナカムラ ムネヒロ)

- 中村萌 (ナカムラ モエ)

- 中山忠彦 (ナカヤマ タダヒコ)

- 流政之 (ナガレ マサユキ)

- 名坂千吉郎 (ナサカ センキチロウ)

- 名坂有子 (ナサカ ユウコ)

- 那波多目功一 (ナバタメ コウイチ)

- 鍋井克之 (ナベイ カツユキ)

- 奈良岡正夫 (ナラオカ マサオ)

- 楢原健三 (ナラハラ ケンゾウ)

- 奈良美智 (ナラ ヨシトモ)

- 成田輝 (ナリタ ヒカル)

- 名和晃平 (ナワ コウヘイ)

- 難波田龍起 (ナンバタ タツオキ)

- 難波田史男 (ナンバタ フミオ)

- ニ

- ノ

- ハ

-

- パイク (白南準 ナム・ジュン・パイク)

- ハインデル (ロバート・ハインデル)

- バカラ (バカラ)

- 萩谷巌 (ハギノヤ イワオ)

- 白雪石 (ハク セッセキ)

- 白伯驊 (ハク バイカ)

- 橋爪悠也 (はしづめゆうや)

- 橋本雅邦 (ハシモト ガホウ)

- 橋本関雪 (ハシモト カンセツ)

- 橋本明治 (ハシモト メイジ)

- 橋本ユタカ (ハシモト ユタカ)

- バスキア (ジャン=ミッシェル・バスキア)

- 長谷川潔 (ハセガワ キヨシ)

- 長谷川利行 (ハセガワ トシユキ)

- 長谷川潾二郎 (ハセガワ リンジロウ)

- 秦蔵六 (ハタゾウロク)

- 波多野善蔵 (ハタノ ゼンゾウ)

- 羽田裕 (ハダ ヒロシ)

- 八大山人 (ハチダイ サンジン)

- バチュ (ミッシェル・バチュ)

- Backside works. (バックサイドワークス)

- 花井祐介 (ハナイユウスケ)

- 塙賢三 (ハナワ ケンゾウ)

- 浜口陽三 (ハマグチ ヨウゾウ)

- 浜田庄司 (ハマダ ショウジ)

- 浜田昇児 (ハマダ ショウジ)

- 浜田台児 (ハマダ タイジ)

- 浜田泰介 (ハマダ タイスケ)

- 浜田知明 (ハマダ チメイ)

- 早川義孝 (ハヤカワ ギコウ)

- 林功 (ハヤシ イサオ)

- 林喜市郎 (ハヤシ キイチロウ)

- 林恭助 (ハヤシ キョウスケ)

- 林正太郎 (ハヤシ ショウタロウ)

- 林武 (ハヤシ タケシ)

- 葉山有樹 (ハヤマ ユウキ)

- 速水御舟 (ハヤミ ギョシュウ)

- 原勝四郎 (ハラ カツシロウ)

- 原清 (ハラ キヨシ)

- 原精一 (ハラ セイイチ)

- 原田泰治 (ハラダ タイジ)

- 原雅幸 (ハラ マサユキ)

- HAROSHI (ハロシ)

- バンクシー BANKSY (バンクシー BANKSY)

- 范曽 (ハン ソウ)

- ハースト (ダミアン・ハースト)

- ヒ

-

- 稗田一穂 (ヒエダ カズホ)

- 東山魁夷 (ヒガシヤマ カイイ)

- ピカソ (パブロ・ピカソ)

- 飛来一閑 (ヒキ イッカン)

- 樋口治平 (ヒグチ ジヘイ)

- 樋口洋 (ヒグチ ヒロシ)

- 菱田春草 (ヒシダ シュンソウ)

- 人見友紀 (ヒトミ トモキ)

- 日野之彦 (ヒノ コレヒコ)

- Hime (ヒメ)

- ビュッフェ (ベルナール・ビュッフェ)

- 平賀亀祐 (ヒラガ カメスケ)

- 平賀敬 (ヒラガ ケイ)

- 平川敏夫 (ヒラカワ トシオ)

- 平櫛田中 (ヒラクシ デンチュウ)

- 平子雄一 (ヒラコ ユウイチ)

- 平澤篤 (ヒラサワアツシ)

- 平野富山 (ヒラノ フザン)

- 平野遼 (ヒラノ リョウ)

- 平福百穂 (ヒラフク ヒャクスイ)

- 平松礼二 (ヒラマツ レイジ)

- 平山郁夫 (ヒラヤマ イクオ)

- 広瀬功 (ヒロセ コウ)

- 広田稔 (ヒロタ ミノル)

- 山形博導 (ヒロ・ヤマガタ)

- フ

-

- ファジーノ (チャールズ・ファジーノ)

- フォンタナ (ルチオ・フォンタナ)

- フォートリエ (ジャン・フォートリエ)

- 深沢孝哉 (フカサワ タカヤ)

- 深堀隆介 (フカホリ リュウスケ)

- 不休斎 (フキュウサイ)

- 福井欧夏 (フクイ オウカ)

- 福井江太郎 (フクイ コウタロウ)

- 福井爽人 (フクイ サワト)

- 福井良之助 (フクイ リョウノスケ)

- 福王寺一彦 (フクオウジ カズヒコ)

- 福王寺法林 (フクオウジ ホウリン)

- 福岡通男 (フクオカ ミチオ)

- 福沢一郎 (フクザワ イチロウ)

- 福田建之 (フクダ タテユキ)

- 福田平八郎 (フクダ ヘイハチロウ)

- 不見斎 (フケンサイ)

- 溥佐 (フサ)

- フサロ (ジャン・フサロ)

- 藤井朱明 (フジイ シュメイ)

- 藤井勉 (フジイ ツトム)

- 藤井路夫 (フジイ ミチオ)

- 藤岡心象 (フジオカ シンショウ)

- 藤島武二 (フジシマ タケジ)

- 藤城清治 (フジシロ セイジ)

- 藤田喬平 (フジタ キョウヘイ)

- 藤田嗣治 (フジタ ツグハル)

- 藤田西洋 (フジタ ニシヒロ)

- 藤田吉香 (フジタ ヨシカ)

- 藤本能道 (フジモト ヨシミチ)

- 溥儒 (フジュ)

- フジヨシブラザーズ (フジヨシブラザーズ)

- 藤原和 (フジワラ カズ)

- 藤原啓 (フジワラ ケイ)

- 藤原秀一 (フジワラ シュウイチ)

- 藤原雄 (フジワラ ユウ)

- 二重作龍夫 (フタエサク タツオ)

- 二川和之 (フタガワ カズユキ)

- 不徹斎 (フテツサイ)

- 舟越桂 (フナコシ カツラ)

- 舟越保武 (フナコシ ヤスタケ)

- 船橋穏行 (フナハシ ヤスユキ)

- 傅抱石 (フホウセキ)

- ブラウン (セシリー・ブラウン)

- ブラウン (ヘザー・ブラウン)

- ブラジリエ (アンドレ・ブラジリエ)

- ブラック (ジョルジュ・ブラック)

- フランシス (サム・フランシス)

- ブラントリー (へブル・ブラントリー)

- ブリュ (ブリュ)

- 古沢岩美 (フルサワ イワミ)

- 古吉弘 (フルヨシ ヒロシ)

- ブレインウォッシュ (ミスター・ブレインウォッシュ)

- ブールデル (エミール=アントワーヌ・ブールデル)

- ホ

- マ

-

- マイセン (マイセン)

- マイヨール (アリスティド・マイヨール)

- 前川強 (マエカワ ツヨシ)

- 前田寛治 (マエダ カンジ)

- 前田青邨 (マエダ セイソン)

- 牧進 (マキ ススム)

- 牧野邦夫 (マキノ クニオ)

- 牧野虎雄 (マキノ トラオ)

- 牧野宗則 (マキノ ムネノリ)

- マザウェル (ロバート・マザウェル)

- MADSAKI (マサキ,マッドサキ)

- 増田常徳 (マスダ ジョウトク)

- 増田誠 (マスダ マコト)

- 町田久美 (マチダ クミ)

- マッギー (バリー・マッギー)

- マックナイト (トーマス・マックナイト)

- 松井康成 (マツイ コウセイ)

- 松井敏郎 (マツイ トシロウ)

- 松井冬子 (マツイ フユコ)

- 松井ヨシアキ (マツイ ヨシアキ)

- 松浦浩之 (マツウラ ヒロユキ)

- 松岡映丘 (マツオカエイキュウ)

- 松尾敏男 (マツオ トシオ)

- 松尾洋明 (マツオ ヨウメイ)

- 松樹路人 (マツキ ロジン)

- 松沢茂雄 (マツザワ シゲオ)

- 松谷武判 (マツタニ タケサダ)

- 松任谷國子 (マツトウヤ クニコ)

- 松林桂月 (マツバヤシ ケイゲツ)

- 松村公嗣 (マツムラ コウジ)

- 松本竣介 (マツモト シュンスケ)

- 松本進 (マツモト ススム)

- 松本哲男 (マツモト テツオ)

- 松本零士 (マツモト レイジ)

- 松山智一 (マツヤマ トモカズ)

- マティス (アンリ・マティス)

- マナブ間部 (マナブ マベ)

- マヌキャン (マーティロ・マヌキャン)

- マリーニ (マリノ・マリーニ)

- 丸山勉 (マルヤマ ツトム)

- マークス (ジェニファー・マークス)

- マーデン (ブライス・マーデン)

- ミ

-

- 三浦小平二 (ミウラ コヘイジ)

- 三浦竹泉 (ミウラ チクセン)

- 三岸好太郎 (ミギシ コウタロウ)

- 三岸黄太郎 (ミギシ コタロウ)

- 三岸節子 (ミギシ セツコ)

- 三木富雄 (ミキ トミオ)

- 三沢厚彦 (ミサワ アツヒコ)

- 三嶋哲也 (ミシマ テツヤ)

- ミスター (Mr.)

- Mr Doodle (ミスタードゥードゥル)

- ミズ・テツオ (ミズ テツオ)

- 水森亜土 (ミズモリ アド)

- 三栖右嗣 (ミス ユウジ)

- 満谷国四郎 (ミツタニ クニシロウ)

- 南桂子 (ミナミ ケイコ)

- 三原它休身 (ミハラ タクミ)

- 宮北千織 (ミヤキタ チオリ)

- 宮崎進 (ミヤザキ シン)

- 宮廻正明 (ミヤサコ マサアキ)

- 宮島達男 (ミヤジマ タツオ)

- 宮永岳彦 (ミヤナガ タケヒコ)

- 宮本三郎 (ミヤモト サブロウ)

- 宮本秋風 (ミヤモト シュウフウ)

- 宮本豊蔵 (ミヤモト トヨゾウ)

- ミュシャ (アルフォンス・ミュシャ)

- ミューラー (ミューラー)

- ミロ (ジョアン・ミロ)

- 三輪晃久 (ミワ アキヒサ)

- 三輪休雪 (ミワ キュウセツ)

- 三輪休和 (ミワ キュウワ)

- 三輪壽雪 (ミワ ジュセツ)

- 三輪晁勢 (ミワ チョウセイ)

- 三輪龍作 (ミワ リュウサク)

- 三輪良平 (ミワ リョウヘイ)

- ム

- モ

- ヤ

-

- 八木一夫 (ヤギ カズオ)

- 矢口永寿 (ヤグチエイジュ)

- 八代亜紀 (ヤシロ アキ)

- 安井曾太郎 (ヤスイ ソウタロウ)

- 安田育代 (ヤスダ イクヨ)

- 安田靫彦 (ヤスダ ユキヒコ)

- 安彦良和 (ヤスヒコ ヨシカズ)

- 柳沢正人 (ヤナギサワ マサト)

- 柳沢淑郎 (ヤナギサワ ヨシロウ)

- 柳原義達 (ヤナギハラ ヨシタツ)

- 柳原良平 (ヤナギハラ リョウヘイ)

- やなせたかし (ヤナセタカシ)

- ヤノベケンジ (ヤノベケンジ)

- 籔内佐斗司 (ヤブウチ サトシ)

- 山口藍 (ヤマグチ アイ)

- 山口晃 (ヤマグチ アキラ)

- 山口薫 (ヤマグチ カオル)

- 山口華楊 (ヤマグチ カヨウ)

- 山口長男 (ヤマグチ タケオ)

- 山口蓬春 (ヤマグチ ホウシュン)

- 山口歴 (ヤマグチ メグル)

- 山﨑眞二 (ヤマサキ シンジ)

- 山崎朝雲 (ヤマザキ チョウウン)

- 山崎つる子 (ヤマザキ ツルコ)

- 山下清 (ヤマシタ キヨシ)

- 山下大五郎 (ヤマシタ ダイゴロウ)

- 山田和 (ヤマダカズ)

- 山田常山 (ヤマダ ジョウザン)

- 山田正亮 (ヤマダ マサアキ)

- 山田嘉彦 (ヤマダ ヨシヒコ)

- 山中雅彦 (ヤマナカ マサヒコ)

- 山羽斌士 (ヤマバ ヒトシ)

- 山本鼎 (ヤマモト カナエ)

- 山本丘人 (ヤマモト キュウジン)

- 山本倉丘 (ヤマモト ソウキュウ)

- 山本太郎 (ヤマモト タロウ)

- 山本陶秀 (ヤマモト トウシュウ)

- 山本彪一 (ヤマモト ヒョウイチ)

- 山本大貴 (ヤマモト ヒロキ)

- 山本文彦 (ヤマモト フミヒコ)

- 山本麻友香 (ヤマモト マユカ)

- 山本容子 (ヤマモト ヨウコ)

- ヨ

-

- 葉恭綽 (ヨウ キョウシャク)

- 横尾忠則 (ヨコオ タダノリ)

- 横山申生 (ヨコヤマ シンセイ)

- 横山大観 (ヨコヤマ タイカン)

- 横山操 (ヨコヤマ ミサオ)

- 吉井淳二 (ヨシイ ジュンジ)

- 吉川優 (ヨシカワ ユウ)

- 吉田稔郎 (ヨシダ トシオ)

- 吉田博 (ヨシダ ヒロシ)

- 吉田美統 (ヨシタ ミノリ)

- 吉田善彦 (ヨシダ ヨシヒコ)

- 吉野谷幸重 (ヨシノヤ ユキシゲ)

- 吉原英雄 (ヨシハラ ヒデオ)

- 吉原通雄 (ヨシハラ ミチオ)

- 吉村誠司 (ヨシムラ セイジ)

- 吉原治良 (ヨシワラ ジロウ)

- 吉原慎介 (ヨシワラ シンスケ)

- 四谷シモン (ヨツヤ シモン)

- 淀井敏夫 (ヨドイ トシオ)

- 萬鉄五郎 (ヨロズ テツゴロウ)

- ラ

- リ

- ル

- ロ

- ワ

- 他

-

- 印籠・根付 ( インロウ ネツケ)

- 花台・唐木台・花籠 ( カダイ カラキダイ ハナカゴ)

- 花瓶・花器・花入・壺 ( カビン カキ ハナイレ ツボ)

- ガラス工芸 ( ガラスコウゲイ)

- 工芸 等 ( コウゲイ ナド)

- 香炉・香合 ( コウロ コウゴウ)

- 皿・器・鉢・盆・振出 ( サラ ウツワ ハチ ボン フリダシ)

- 漆芸 ( シツゲイ)

- 酒器 ( シュキ)

- 書・掛軸 ( ショ カケジク)

- 硯・硯箱・水滴 ( スズリ スズリバコ スイテキ)

- 茶入・棗・茶杓・茶合 ( チャイレ ナツメ チャシャク サゴウ)

- 茶釜・風炉釜・釜鐶・釜釻 ( チャガマ フロガマ カマカン)

- 茶道具 等 ( チャドウグ ナド)

- 茶碗 ( チャワン)

- 中国骨董 ( チュウゴク コットウ)

- 中国絵画・書 ( チュウゴクカイガ ショ)

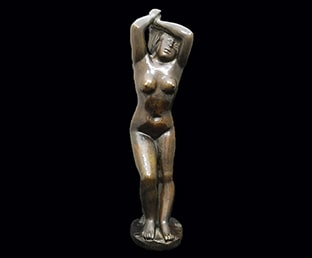

- 彫刻・ブロンズ・仏像 ( チョウコク ブロンズ ブツゾウ)

- 鉄瓶・銀瓶 ( テツビン ギンビン)

- 水指・水注・建水 ( ミズサシ ケンスイ)

美術品の売却が初めての方に

「買取の流れ」をご紹介!

全国出張・宅配買取や無料査定も実施中!

アート買取協会で

買取できる美術品

日本画、洋画、現代アートなどの絵画買取から掛軸、陶磁器などの骨董・古美術の買取まで幅広い美術品ジャンルを取り扱っております。

一覧にない美術品も取扱いがございますので、まずはお気軽にご相談ください。

-

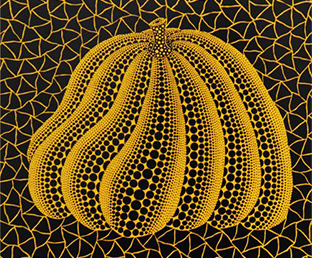

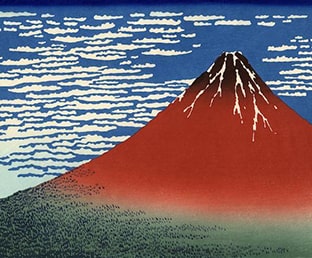

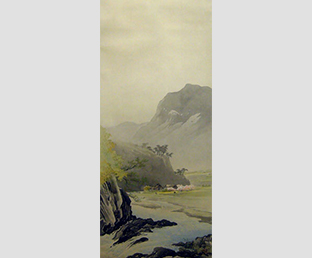

絵画

日本画、洋画、現代アート、中国美術、インテリアアートなど、幅広いジャンルの絵画を査定、買取いたします。

- 他 取扱い例

セル画, ジクレー, 版画, シルクスクリーン, リトグラフ

-

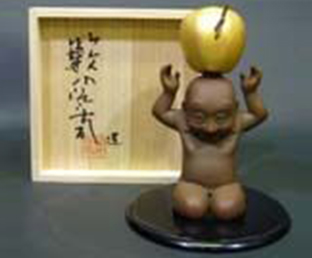

骨董品・古美術

陶磁器・彫刻・ブロンズ・茶道具・工芸品・掛軸など、幅広いジャンルの骨董品・古美術を査定、買取いたします。

-

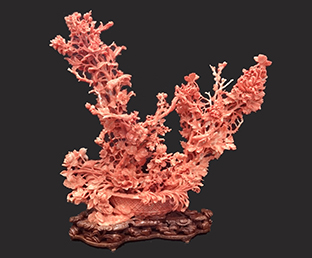

中国美術・西洋アンティーク

中国絵画・中国骨董・ガラス工芸・西洋陶器・西洋彫刻・ブロンズなど、幅広いジャンルの海外の美術品を査定、買取いたします。

- 他 取扱い例

アンティーク家具 (椅子・テーブル) , 洋食器, ガラス細工, マイセン, ガレ, ドーム, 金製品, 銀製品

作家・作品検索

絵画や骨董品、美術品、古美術を売るなら、

買取専門店「アート買取協会」にお任せください!

- すぐつながる、査定以外のご相談も 0120-081-560 受付時間 9:30~18:30

- 24時間受付、手軽に買取相談買取査定する

- スマホでカンタン買取査定LINE査定も受付中